远古藏山野,蛮荒辟鸿蒙。

栖崖依峭壁,捕猎踏蒿蓬。

魏晋迁巴蜀,宋元消碧空。

肃然寻僚迹,潇瑟暮尘中。

10月25日,贵州遵义市播州区平正仡佬族乡山姑农庄,纪念中国僚学研究中心成立十周年暨《九天大濮史录》入选中国档案文献遗产名录座谈会在热烈的气氛中举行。

这是一次继往开来的会议,由中国僚学研究中心、遵义市播州区仡佬学会、重庆市綦江区政协文史馆联合主办。

来自全国各地近百名僚学研究专家、学者通过线下、线下联动方式,回顾过去十年研究成果,展望未来十年发展方向,共同探索历史深处的文化密码。

魏晋南北朝时期“僚人入蜀”

僚人是谁?僚人从哪里来?

“僚人”,本为僚(音同“老”)人,是中国古代南方民族中的一大群体,生活在荆楚川黔等地,与夜郎、僰等族群有密切关联,在《濮祖经》《魏书·獠传》等典籍中均有记载。

西晋建元年间,僚人入蜀。在唐时夔州(今重庆奉节),有不少僚人为奴。杜甫在夔州时曾赋诗《示獠奴阿段》:

山木苍苍落日曛,竹竿褭褭细泉分。

郡人入夜争馀褭,竖子寻源独不闻。

在重庆綦江郭扶镇,分布着多处僚人生活遗址。其中,双河塘崖墓凿刻于东汉光和四年,即公元181年。这一年,诸葛亮出生。在崖墓旁边的石壁上,刻着蚂拐(今称青蛙)、鱼凫和打扮奇特的女人图像。

宋元以后,僚人消失于历史的烟尘中,留下一个个难解之谜。

泰国先民曾在綦江生活

历经世代繁衍,僚人族群的一部分迁徙到泰国、老挝、越南等东南亚国家。

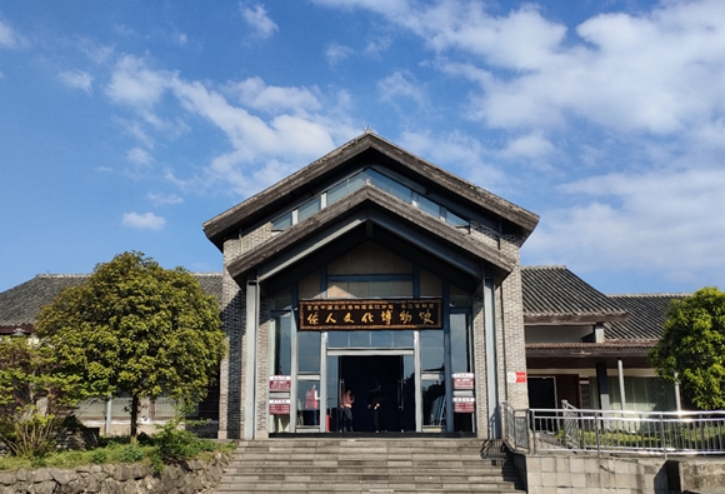

对此,綦江僚人文化博物馆的“镇馆之宝”——“南平僚文字碑”是最好的佐证。

这块石碑出自东溪镇,最初为当地村民偶然发现。

2012年,已是95岁高龄的泰国历史学家巴塞·纳那空到东溪古镇考察,确认碑文中的古泰文元素,认为这可能证明泰国先民曾在当地生活。

泰国泰中研究院院长素密范说,僚族在中国南方和东南亚的泰国老挝越南等地分布广泛。贵州的仡佬族人,和分布在世界各地的僚族人,有一个共同点,就是,生活习惯、饮食习惯、语言表达和基础词汇,特别是数字发音,基本上是相通的。

“活化”僚学推动乡村旅游发展

不知所始、不知所终。这是长期以来人们对僚人的印象。

2015年11月,中国魏晋南北朝史学会僚学研究中心落户綦江。从此,来自全国的上百位专家学者,围绕“南方僚”与仡佬族、壮族、傣族,以及东南亚的泰族、老族之间的族源关系等,开启了一场持久的文化“密码”探寻之路。

僚人,上承百越,下启壮泰族群。

中国僚学研究中心常务副主任骆长木说,这十年,专家学者不辞辛劳,跑遍了川黔渝滇四省市的僚人核心遗址,从重庆綦江大僚坝的僚人谷,到贵州遵义的海龙囤僚人聚落,再到四川的三星堆遗址,每一处都留下了他们的足迹。

十年时间,中国僚学研究中心牵头完成了百余万字的三辑4卷《僚学研究》的编纂工作,为僚学研究打下坚实的理论基础。创作了30多万字的长篇历史小说《南平僚传奇》,让藏在典籍里的文字变为读者喜闻乐见的故事。

中国僚学研究中心总顾问母明江说,自2016年以来,綦江区联合相关单位和镇街,打造了“中华僚人文化节”,迄今已举办了八届,文旅融合,“活化”僚学,让沉睡的历史文化变成了有温度、有活力的生活场景,推动了乡村旅游业发展。

僚学研究有了核心文献支撑

僚人为后世留下哪些文化遗存?

2025年6月9日,《九天大濮史录》入选第六批《中国档案文献遗产名录》,成为遵义市首部入选该名录的档案文献。

贵州民族大学教授容小明说,仡佬族,又称濮人或僚人,商周到西汉时期的“百濮”,汉到南北朝时期的“濮”“僚”,都和仡佬族有渊源关系。

《九天大濮史录》仡佬文典籍记载了仡佬族从夜郎时期到近代的兴衰往事,堪称仡佬族的“微型通史”,为僚学研究提供了核心文献支撑。

“这不仅是对这部僚学经典文献史料价值的最高认可,更是国家层面对僚学研究重要性的充分肯定”。中国僚学研究中心主任周铃说,《九天大濮史录》成功入选中国档案文献遗产,意味着僚学研究有了更权威的史料支撑,也让这份珍贵的文化遗产得到了更长久的保护与传承。

僚族文化在世界范围传播交流

“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源。”綦江区文化旅游委副主任罗耿说,綦江与黔北地缘相接、人文相亲,自古以来就是僚人文化与巴渝文化交融共生的重要区域。僚学研究取得的系列成果,不仅铭刻了学界同仁筚路蓝缕的学术足迹,更彰显了僚学研究的时代活力与不朽价值。

遵义市政协文化文史与学习委员会主任周远德说,十年来,中国僚学研究中心团结了全国各地的专家、学者,经过不懈努力,厘清了“僚人是谁、僚人从哪里来、僚人去哪了”等学术问题。

同时,中国僚学研究中心积极参与国际文化交流活动,与东南亚等地区有着古代僚族文化遗存的国家和地区开展合作研究与文化交流,促进了不同文化之间的相互理解与尊重,推动了古代僚族文化在世界范围内的传播与交流。

文/第1眼TV-华龙网记者 李天春

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)