文/郑维山

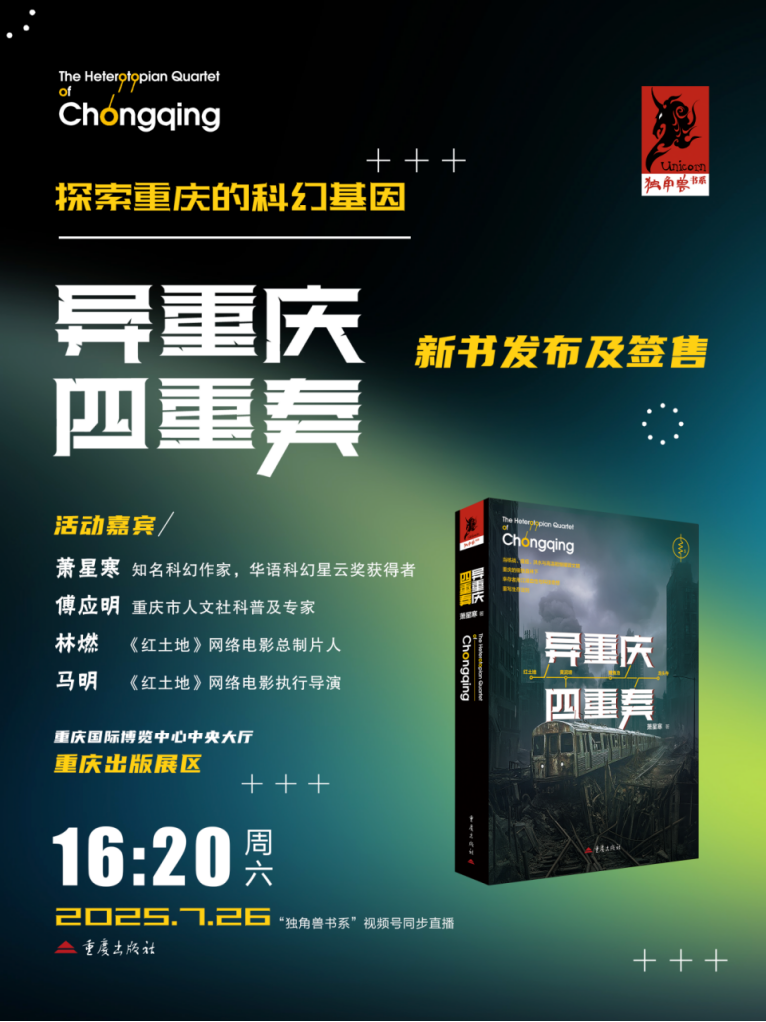

7月25日,第33届全国书博会将在重庆国际博览中心开幕。届时,科幻作家萧星寒的新书《异重庆四重奏》将与读者见面。

《异重庆四重奏》收录了萧星寒为重庆创作的四篇科幻故事,包括《红土地》《鲤鱼池》《黄泥塝》《龙头寺》。当萧星寒将重庆烟火氤氲的“鲤鱼池”植入科幻叙事的宏大框架,这场文学实验便突破了类型文学的边界。

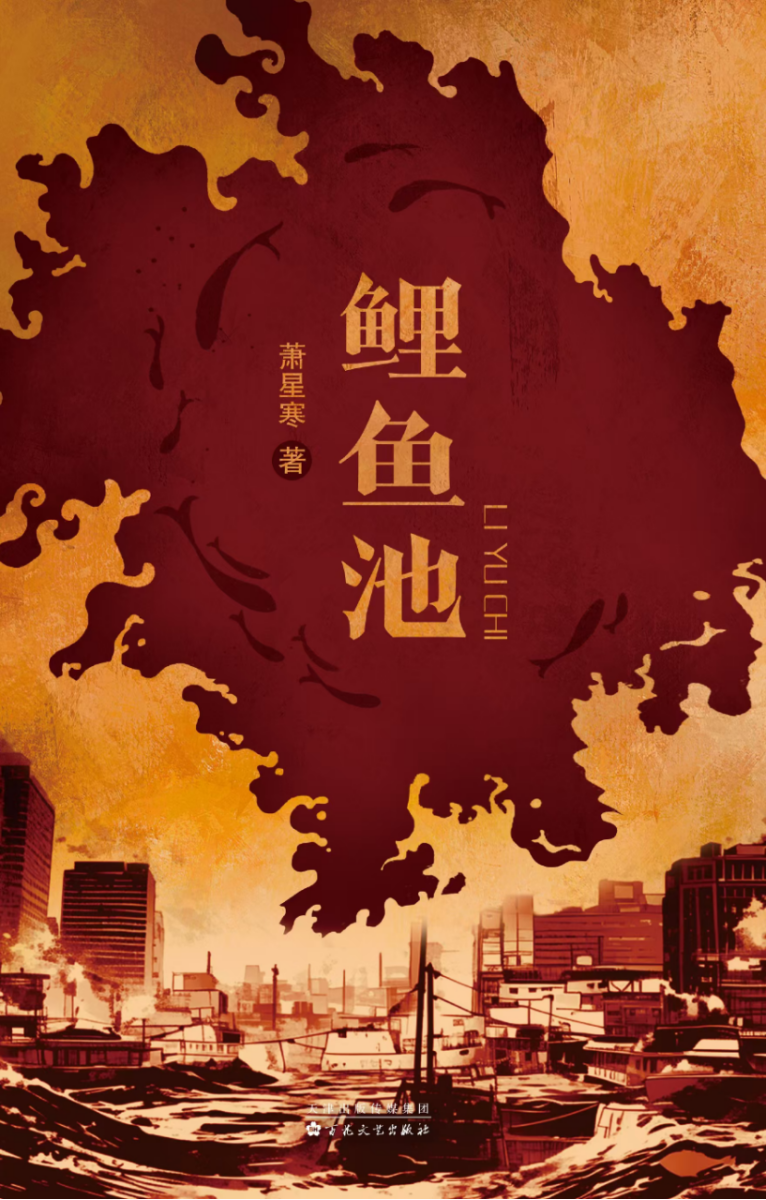

由百花文艺出版社推出的15.5万字作品《鲤鱼池》,绝非偶然的灵感迸发,而是作者萧星寒在现实肌理与幻想维度交织处,捕捉到的关于未来与人性的思想微光。作品问世即引发强烈反响,恰因其以独特视角叩击着时代的精神脉搏。

初翻书页时,很容易被那座沉在水底的重庆奇景攫住心神:越过鲤鱼池熙熙攘攘的街区,环绕的青色群山之上是湛蓝天空,棉絮似的白云无声飘浮……水草在身边摇曳,海水漫过头顶,鱼群在湛蓝“天空”游过……可这并非单纯科幻炫技,而是萧星寒以此为刻刀,在未来岩壁上凿刻的倒影。他疑惑的不是“水淹没了多少街道”,而是“当陆地毁灭,人该如何定义自己”;不是“基因改造何等神奇”,而是“活下去,我们愿意换掉多少人性”。这些灵魂叩问,精准划破了我们的传统认知,并揭露后人类时代血肉模糊的伦理困惑。作品的核心价值也正是通过这些虚构的水下末世,进而探讨人类文明的本质命题。

当然,《鲤鱼池》最吸睛之处,是末世叙事与地域知识体系的巧妙融合。故事锚定在重庆江北区“鲤鱼池”,这里不只是地理坐标,更是孕育人物灵魂、编织社会关系、储存文化记忆的摇篮。萧星寒摒弃生硬的地域符号堆砌,将重庆的方言习俗、地域文化等等元素,丝丝入扣地融入虚幻的末世生存图景。

鲜活的重庆方言如“热死我了”等,不是死板的文字,更像活泼跳跃的音符在《鲤鱼池》里流淌。它们既勾勒出浓郁的地域氛围,又像钥匙解锁人物内心的身份认同——这些方言习俗承载着旧日的社会关系与行为准则,成为抵御文化趋同的坚固壁垒。就像重庆火锅的热辣醇厚、街巷的独特生活气息一样,历经岁月洗礼,愈发彰显出蓬勃的生命力与丰富的地域特色。

显然这是别出心裁的。蛟人一族中,龙头大爷、圣贤二爷等齐聚议事的场景,与旧时组织如出一辙,奉为圭臬的《海底》及其文化仪式、切口隐语,巧妙穿插其中。从陆生到水生,生存环境天翻地覆,所代表的地域传承,恰似黑暗中的火炬,照亮人物在末世的前行之路。

小说对科技伦理的反思如达摩克利斯之剑高悬,令人敬畏。基因驱动技术作为核心科技元素,既是人类适应水下环境的“末日救赎”,又像开启潘多拉魔盒的钥匙,释放出伦理危机。“你在想什么?”段楠和程小葵通过“想”创造鲛人与蛟人,本为人类延续寻找生机,却如同推倒多米诺骨牌,引发新的社会等级划分与种族冲突。科技进步带来的分裂与异化,将后人类语境下人类对自身身份的焦虑与迷茫暴露无遗。“我们只是程序,只是真实的数字分身……”这句呐喊尖锐刺破了科技乌托邦幻象,直击主体性危机——当人类的身体与基因可被随意编码、复制和修改,“人”的独特尊严与特性该如何安放?历史,又该如何定义?

萧星寒借鲛人与蛟人不断升级的矛盾,深入挖掘基因技术背后的社会不平等与伦理难题,质疑人们盲目追捧的科技乌托邦。他既不否定科技价值,也非消极悲观,而是以理性提醒世人:在科技的高速列车上,需保持清醒,警惕潜在伦理风险与社会后果——科技究竟是通往光明未来的康庄大道,还是陷入未知困境的曲折迷宫,全在于人类对文明伦理的选择。

《鲤鱼池》在主题层面,涌动着独特的“水性”生存哲学。书中反复强调,末世中存活的关键并非最强壮、最聪明的人,而是那些能够适应变化的个体。这里的适应,绝非仅仅局限于身体机能的改变,更关键的是思想观念的蜕变与重塑。

“陆生人”的傲慢与故步自封在末世浪潮中不堪一击,终被历史车轮碾碎;而如水般灵动变通者,方能在新世界的惊涛骇浪中觅得生机。作者描绘“蛟人们在黏稠血水中游动……每一次冲锋、围殴、突袭,都有朝天门的蛟人喷涌鲜血而死”的画面,残酷画面背后,隐喻着文明扩张的沉重生态代价。水在小说中是双重角色——既是毁灭陆地文明的无情力量,也是孕育新文明的摇篮。这种毁灭与重生交织,呼吁人们重构起生态伦理,在末世以谦卑姿态审视人与自然和谐共生。

叙事手法上,萧星寒大胆创新,以碎片化、多角度营造水下世界的神秘迷幻与不确定性。这种实验性叙事策略如钥匙,打开了通往小说深层意蕴的大门,既打破传统叙事的桎梏,带来全新阅读体验,又与复杂的水下世界表现场景相得益彰。

结构的碎片化如置身于拼图,小说每个片段都是独立故事,随着阅读的深入才能逐渐拼接出波澜壮阔的水下全景。而大量象征元素更丰富了表达层次。“海底在上”的呼喊颠覆常规认知,蕴含对传统秩序的挑战;“龙头大爷”的祭祀延续地域文化脉络,又在末世被赋予新义;对“水下文明”的调侃则构建起讽刺荒诞的对话体系。萧星寒用故事与场地的虚实相间手法,对传统文化进行了戏谑性解构,促使读者思考传统、信仰、生态等议题——真正的文明核心究竟何在?

“所谓的水下文明,其实不过是由陆生文明在大灾后碎裂重组的残片。”这映照出传统文化被解构后的荒诞真相,颇是余味悠长。萧星寒通过非线性叙事与象征元素的互动,引导读者思考:当传统秩序崩塌,人类如何在碎片中重建文明体系?这种叙事与思想的契合,使作品形式与内容形成了一个有机整体。

从地域文化存续到科技伦理边界,从生存哲学重构到文明意义追问,《鲤鱼池》以科幻为壳、现实为核,构建起完整的思想体系。它最终揭示,无论环境如何变迁,人类对身份认同、文化传承与伦理底线的追寻永不停歇。这种跨越时空的精神求索,正是其超越类型文学局限的深层价值。合上书本,水下重庆的奇幻景象与关于人性、科技、文明的深刻探讨仍在脑海回荡,这便是《鲤鱼池》的独特魅力与价值。

(作者系重庆市江北区文艺评论家协会主席)

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)