文/朱晴方

全国杂文联席会组委会秘书长朱兆龙先生发来通知,邀请我们重庆杂文学会派3位同志参加“全国作家陇中采风行”活动。我立马给新上任的会长雷太勇商量,议定不负东道主希望,雷太勇和我加上学会副秘书长常克一道前往参加。

采风活动通知是7月21日晚饭前报到,常克受委托提前10天就购买好了去甘肃通渭县的动车票。哪知,天有不测风云,临行前一天,突然接到火车站通知,说那趟动车因故取消。赶紧自救,常克又忙着在网上“抢票”,连动车都不开通,何处买票?我马上联系我在重庆江北机场的一个亲戚,因他是兰州人,熟悉行程,求他想法帮忙买票,不论是飞机票还是动车票都行。遗憾的是,时逢暑假旅游旺季,直达兰州的机票近两三天都没有了。转道西安机场再乘动车去兰州或者通渭县呢?时间有悖不说,只有站票,七八个小时的动车,站着简直受罪,再说,到通渭站还得转车至少3次呢,罢罢罢。

不能失信爽约哟!“心之官则思。”我突然想起一位开出租车的亲戚,听他说开车跑了好几趟长途出重庆送客人,于是,试着联系了他。没想到,我们4人一拍即合,坐出租车直接去通渭县山楂小镇。说走就走,20上午敲定,晚上8点准时启程,直奔陇中。

有卫星定位导航,有经验丰富的驾驶员开车,途经四川、陕西直驱甘肃通渭。时间宽裕,午夜,我们住宿在四川巴中县城郊的一个小宾馆。意外的是,住宿费相当便宜,房间硬件设施很不错,还含有早餐。那一夜,睡得比较香。

21日早饭后,我们9点半才出发向目的地驶去。原定下午1点钟左右吃饭,没想到沿途几乎没看到什么餐馆甚至小摊点之类,无奈何,下高速路找县城或场镇试试运气。跑了不少的路,最后不得不落脚一家不起眼的街头面馆填饱肚子,时间已是下午两点半多了。

又赶紧上路。甘肃的路通畅,车流也没有重庆显著,谈笑间就顺利到了常家河山楂小镇,时间是下午4点45分。

按预定时间稍稍提前达到,签到,住进房间,不用说心里是何等的轻松和喜悦。

陇中的气候确实宜人。重庆则有些炎热,我们出门之前的那一段时间,每天温度都很高,十分闷热,令人难受。可是,一到了山楂小镇,感觉凉爽多了,根本不用什么空调。吃晚饭的时候,竟然还下起了小雨。尤其是次日,雨下的更大,上午室外的采风启动仪式不得不改在室内进行。陪伴我们的人说,当地好久都没下雨了,瞧那些地里的玉米,有不少叶子都卷裹着呢,全靠贵客来了,老天也睁了眼发慈悲心啊!

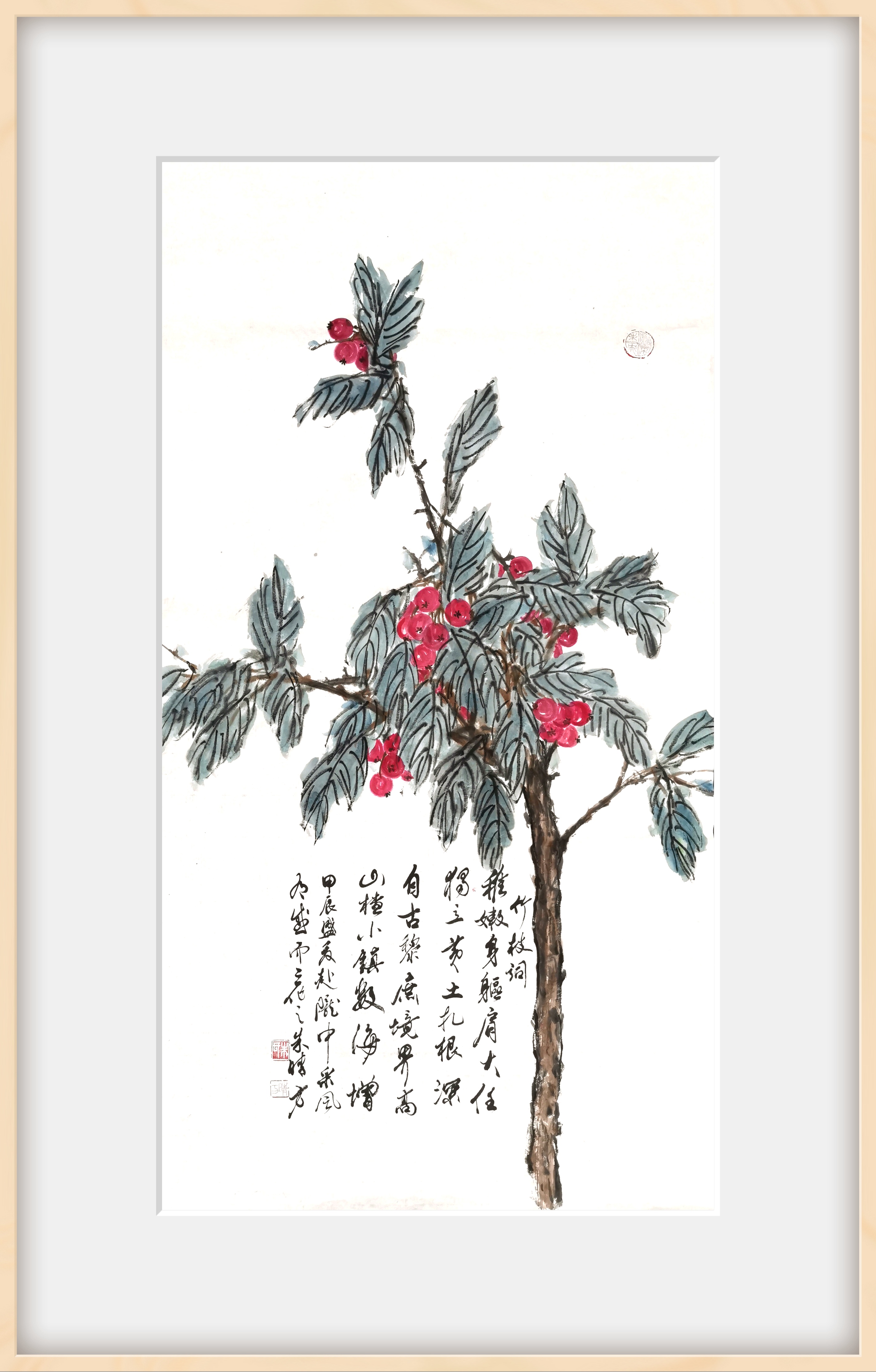

雨水,对于陇中这个“十年九旱”之地,可谓“贵如油”啊。接连两天都下了雨,漫山遍野的山楂小树,宽大的片片叶子由灰绿一下就变成了油绿,十分赚人眼球。密密的绿叶间点缀着的山楂果,一副青涩模样,一簇簇的,挤挤挨挨的,在小水珠的映衬下,显露出格外的饱满和丰收的自信。

我是第一次亲眼看到山楂树,印象中山楂果应该是红色的。山楂小镇的创始人常海增解释说,等到金秋时节,所有的山楂果都变得红红的,10万亩山楂果齐齐地染上红色,那才赏心悦目呢!笔由心生,那天下午在“翰墨馆”的笔会上,我即兴书写了“通渭山楂红遍神州”送给东道主常海增。

真个是“地势坤”啊!这个“苦瘠甲天下”的陇中通渭县,竟然摘掉了贫困帽子,走上了致富的康庄大道。这个位于通渭县的常家河山楂小镇,竟然成了名闻遐迩的振兴乡村农业示范园和旅游观光打卡地,竟然还出了一个“全国扶贫攻坚先进个人”常海增呢!

住进山楂小镇的当天晚上,有幸观赏小镇自己组织排演的带有浓浓大西北乡土气息的文艺节目。两个多小时的演出,节目丰富多彩,目不暇接。虽说赶不上我在重庆看到的那么精彩那么气派,但如此和乐、如此开心,特别是有如此人情味和乡土味,是在大城市里不可能见得到的。

围桌观赏,品着山楂小镇自个出产的“山楂果茶”,那滋味,黏黏的,浓浓的,甜甜的,酸酸的,一口下肚,沁人心脾,全身所有的毛孔都舒畅了。坐在我旁边的湖北文友范国强提醒我,说这个杯子有纪念意义,上面铭有“常家河山楂小镇”的字样,常海增老总说可以带回家做个纪念。我一看,唯独我喝的杯子上没有任何文字,无意中轻声说到“我这个杯子没有文字”。坐在对面的常海增居然听到了,立即叫来一位姓李的经理,吩咐她马上去拿一个有文字的新杯子来。

虽说杯子值不了几文钱,但这个小小的动作呀,这份浓浓的人情呀,是无法用金钱来衡量的,是我这一辈子都无法忘怀的。

在山楂小镇采风的那两天里,感觉最温馨最祥和的还是常海增旗下的那些员工们。他们自己掏心掏肺地说,要是没有常董事长发慈悲心回乡来带领大家刨穷根的话,这个地方还是照旧荒凉照旧贫穷照旧少人烟。真个是大慈大悲啊!我悄悄问了一下甘肃省杂文研究会会长郭月明有关这里的投入问题。他说,为了当地父老乡亲走上致富路,常海增先后投入了3个多亿元人民币修路、建基础设施、开发种植养殖业以及加工项目等等,还建了医院和幼儿园,修建了员工住房,给员工买了“五险”,等等,解决了三千多当地人的就业问题。

难怪,他手下的那些个员工,不论是一直陪伴我们采风的五六个人,还是邂逅在菜果大棚里劳动的男女们,他们都十分投入自己所肩负的工作,脸上都洋溢着那份喜从天降的幸福神采。23日上午,我们沐浴着雾一般的微雨,参观那一望无际的蔬果园。正当我们津津有味地品尝着路边基本成熟的紫色李子时,突然,一个脸上烙印着当地农民才有的标配模样的汉子,手里端着一叠塑料食品盒,让我们多摘些李子装在里面,好带回房间或在路上慢慢享受。顿时,我感觉口中咀嚼着的李子分外香甜更有味道了……

那两个一直陪伴我们采风队伍的“漫漫”和“燕燕”女孩,不声不响地为我们服务特别是尽心尽力拍照。我不禁感动着,她俩为我单独拍摄了不少“到此一游”的照片……

我不禁感动着的还有吴辰旭老先生!一个年届85岁的文化大咖,为这次采风活动牵线搭桥的是他,运筹帷幄的是他,一直陪伴采风并兼职导游和讲解员的是他。采风最后一天即26日下午回兰州的车上,老先生才透露,他老伴一个人在家里还患着病呢……

到兰州的路上,没想到严重堵车,早过了正常的晚餐时间,车子只能先开到预定的餐馆,先吃饭然后再住宿。8点半钟过了,才得以就餐。啊!原来常海增董事长也早来了。他举着酒杯动情地说,他一直都不得空,但最后一餐必须赶来给大家敬杯酒。感动,除了感动,还是感动!向来不尚白酒的我,那顿晚餐,我竟然喝了个半醉,脸红红的,心暖暖的……

捡了些零零碎碎的事来谈,行文到此,感觉还不怎么尽意。想表达的是什么主题呢?是感谢,还是怀念?没想到,孟轲老夫子突然浮现在我的眼前,他说,你想表达的不就是我说过的话“天时不如地利,地利不如人和”吗?

——2024年8月28日执笔于山城重庆

作者简介:

朱晴方,重庆日报报业集团高级编辑,全国杂文联席会常务副秘书长,中国新闻出版书法家协会副主席、重庆分会主席,重庆市杂文学会执行会长,重庆市秘书学会副会长,重庆民俗学会副会长,重报集团书画院常务副院长,华龙网书画艺术联谊会常务副会长,江北区政协书画院副院长,分别为重庆作协会员、书协会员、美协会员,中国楹联学会会员,中国民俗学会会员,《重庆杂文》报执行副主编,市政府文史馆《重庆艺苑》副主编。

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)