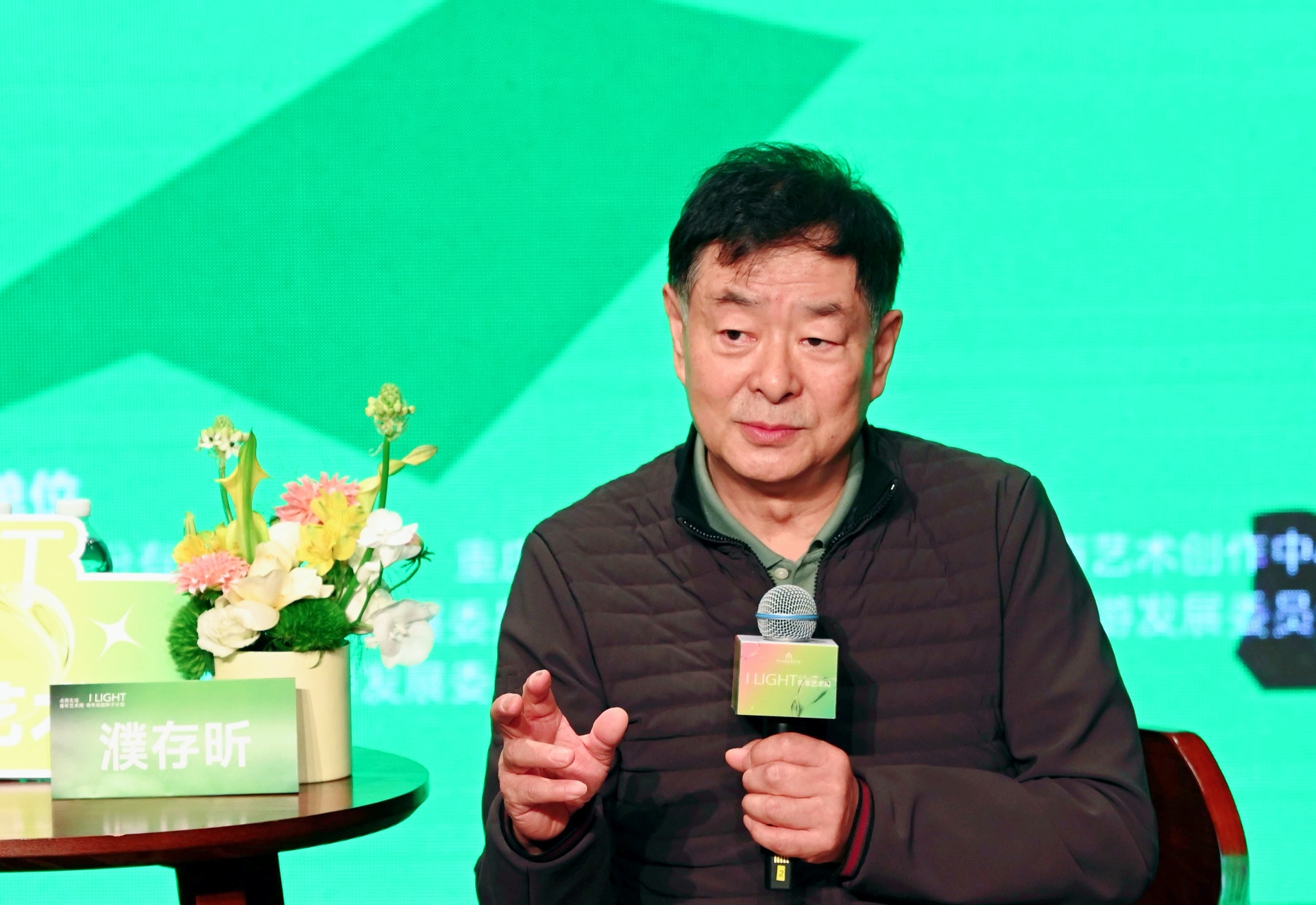

第1眼TV-华龙网讯(记者 徐云卿 刘润)10月25日上午,一场秋雨带来了凉意,重庆国泰艺术中心云卫剧场内却暖意融融,第十四届中国艺术节重要联动活动“点亮生活”青年艺术周核心板块——“青年戏剧种子计划”第三场活动在这里举行。濮存昕、冯远征、闫锐、常疆四位来自北京人民艺术剧院的艺术家齐聚重庆,共话戏剧表演的真谛与精神传承。

据了解,本次活动由文化和旅游部艺术司、重庆市文化和旅游发展委员会、重庆市文学艺术界联合会主办。“青年戏剧种子计划”作为“点亮生活”青年艺术周的重要板块,此前已举行两场活动,从靳东、刘敏涛聚焦文本创作,到黎星、李超探讨作品的舞台化表达,再到本次濮存昕、冯远征引领青年演员体悟戏剧精神,分别对应“破土”“生长”“绽放”,为青年艺术人才搭建了与戏剧名家深度交流的平台,推动青年创作群体在学习中成长、在实践中升华。

从台前到幕后 热爱与生活是“必修课”

演员要成“戏骨”,幕后要出“精品”,戏剧行业的“内功”从来不是单一维度的修炼。

在中国文联副主席、中国戏剧家协会主席濮存昕看来,演员塑造角色,最重要的“内功”就是“热爱”。“演员需要像种子一样‘往土里头扎’,沉下心去扎根行业,若不愿经历这样的沉淀,便难以成为打动观众的演员。”濮存昕表示,“台上一分钟,台下十年功”是演员的常态,在排练场默默练功的过程,是一段孤独的扎根期。但想到幕布拉开、灯光亮起,台下坐满为自己而来的陌生观众,愿意倾听角色的故事,那种感动会让人瞬间忘却孤独,这份对舞台绽放的期待,正是最直接的核心动力。

演员的内功修炼还离不开对生活的深入观察与积累。北京人民艺术剧院院长、导演冯远征认为,正如“工夫在诗外”这句话,演员塑造角色并非仅靠舞台或镜头前的表现,更依赖背后深厚的积累。

“演员要热爱生活、扎根生活,在舞台之外也要时刻打开感知触角,用视觉、听觉、嗅觉、味觉去捕捉生活的点滴滋味,不断积累素材,唯有如此,塑造出的角色才能让观众产生共鸣。”冯远征拿自己与濮存昕搭档出演的话剧《茶馆》举例,每次重排该剧,濮存昕常常会提出换种方式处理台词,自己也会随之调整表演,“这是需要用一生践行的‘艺无止境’,即便表演同一角色数十年,依然需要不断寻找新的感受融入其中。”

而对于幕后的工作者来说,内功修炼同样应注重基础与积累。“舞美设计需要培养艺术鉴赏力,这源于对身边人和事物的关注,小到桌椅板凳的形态,都可能为舞台空间创作提供灵感。”北京人艺舞美设计常疆还分享了舞台设计的三种类型:第一种是“极像”,舞台布景高度还原生活原貌,例如《茶馆》《雷雨》等;第二种则是“像与不像之间”,兼具现实元素与艺术加工,例如《日出》用墙与纱幕搭配影像,传递情感和意象;第三种是“极不像”,比如《哈姆雷特》就未还原原作中的城堡,而是在废弃剧场用散落灯光打造舞台,却更贴合作品内核。

真听真看真感觉 赠青年戏剧人“成长密钥”

对年轻演员来说,“真听、真看、真感觉”是表演三要素,是入门第一步,但是在深耕表演领域多年的濮存昕和冯远征看来,“真听、真看、真感觉”又代表着什么?

冯远征将“真听、真看、真感觉”划分为了三个阶段。“初级阶段是演员依赖自身本能建立真实感,比如借由个人生活经历代入角色情绪;中级阶段虽掌握表演技术,可通过技巧完成哭、笑等情绪表达,但易陷入‘有技术无真情’的困境。”冯远征指出,“高级阶段则是技术与角色本能的融合,演员需深入挖掘剧本与角色的情感世界,实现自身与角色的共情共融。”

“‘真听、真看、真感觉’并非简单复刻生活真实,而是聚焦舞台规定情境的‘艺术真实’。”濮存昕说道,从无实物练习引导演员专注舞台空间,到成熟演员面对角色时仍需通过听对手台词、析角色逻辑来建立真实感,哪怕是只有几句台词的配角,若无法专注于舞台情境,也会让戏剧魅力大打折扣。

值得一提的是,活动现场,濮存昕拿出随身携带的《说不尽的沈福存:京剧表演艺术家沈福存研究文集》,化身为“安利博主”,数次向年轻观众们表达对重庆京剧名家沈福存的敬仰。“沈福存老先生是我们学习的榜样,是重庆的骄傲。”濮存昕表示,“他曾说过‘观众是一盆油,我一定要把它点燃’,他在程式化的戏曲表演中,于唱腔、身段的细微处传递角色情感,让观众产生强烈共鸣,这与‘真听、真看、真感受’也是契合的。”

薪火相传 “一棵菜”与“戏比天大”的坚守

在戏曲界有句老话叫“一棵菜”,如今被广泛运用到戏剧中,也成为了北京人艺流传下来的精神追求。

何为“一棵菜”精神?冯远征介绍道,一棵白菜,有菜根、菜帮、菜心、菜叶等部分,只有这些部分紧紧抱在一起,才能长成一棵好菜。正如一部戏剧作品的诞生,不仅需要主演,也离不开配角、龙套演员、舞美设计等每一个岗位上的工作人员。

“戏剧是一门综合艺术,所有人都需要紧密相依,缺一不可。”濮存昕则补充道,“北京人艺的老前辈们曾留下四个宗旨——深刻有趣的思想内涵,深厚丰富的生活基础、鲜明生动的角色形象创造、严谨完整的舞台表演品质。最后一个宗旨覆盖剧院全员,所有人都需要以真实、老实、诚实的态度对待艺术,将表演视作‘人的科学’,尊重舞台、尊重观众。如果有从业者不专注、不尽力,便如同一颗菜出现黄点、败斑,会影响整体艺术效果。”

“戏比天大”,则是融入每位戏剧人血液里的职业信仰。北京人艺青年导演闫锐透露,每当看到北京人艺排练场上贴着的“戏比天大”4个大字,自己脑海里便会浮现前辈们的身影。“比如常演不衰的《茶馆》,音效打造除了剧院的舞台音效师,还有演员们的参与,像濮存昕、冯远征两位老师在没有上场时,还会站在侧幕条拿着竹板、炒勺、炒锅等道具做音效。艺术家们身体力行地践行着‘戏比天大’,影响了青年一代,让整个团队心往一处想、劲往一处使。”闫锐说道。

艺术家们同时强调,“戏比天大”并非否定世俗生活,而是在创作与演出场景中必须将此刻视作最神圣的时刻、最有价值的内容。正是凭借“一颗菜”的团队精神与“戏比天大”的职业信仰,北京人艺全年保持500-600场演出的高频次,用高质量的艺术呈现赢得观众信任。

据悉,青年戏剧种子计划接下来将进入“播种”阶段,拟于11月上旬在重演金源艺术中心推出“渝本计划”剧本演读暨孵化签约活动,敬请关注。

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)