文/钟传胜

应朋友之邀,在著名的“抗建堂”观看了五幕话剧《雾重庆》。这是重庆市话剧院为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年而复排的优秀传统剧目,该话剧创作于1940年,并于当年在重庆首演,演出后引起了极大的轰动,产生了极大的社会影响。首演距今,已有85个年头了,当时正值抗战的艰难时期,生活在重庆的芸芸众生,呈现出繁杂的世象百态……剧中表现出“前方吃紧,后方紧吃”的乱象,大量难民中,一群失业青年颠沛流离,逃到重庆后惶惶不安、报国无门,因食不果腹而开始各谋生路……

浓雾遍布 前路茫茫

为唤醒社会警觉,揭露腐败,编剧宋之的特意将一群从北平流亡到重庆的青年人在处处散发着铜臭味的环境中拼命挣扎的状态搬上舞台,通过舞台时空变换,揭示出当时社会的尔虞我诈,甚至人性丧失的种种丑恶现象。舞台上呈现的一幕幕叩问人性的生活抉择,确实催人警醒,但那也折射了当时社会的真实。周恩来同志在重庆看了《雾重庆》后评价说:“这个剧很好,好就好在批判,揭露了国民党。尽管不很深刻,但开了一个很好的头……”在抗日战争的特殊历史阶段,大浪淘沙,我们看到这群年轻人以开饭馆、卜卦算命、交际淫靡、谋财投机而随波逐流的林卷妤、沙大千、徐曼、袁慕容、老艾、万世修等人物群像,也看到了勇赴抗战前线的林家棣等。当年上演的《雾重庆》由实力强大的中国万岁剧团担纲出演,由应云卫执导,集中了名重一时的演员舒绣文、陈天国、江村、凤子、石羽、黎莉莉等,形成顶级豪华阵容。黎莉莉扮演的林家棣身着军装、英姿飒爽,在剧中象征着青年一代的希望,由此而成为最为观众所注目的角色。这次演出登场的演员阵容同样豪华,他们是被观众誉为“站在巨人肩膀上”的演出团队——张蓝心、刘军、薛玲、雷泽玮、赵展余、耿涛、郭楚涵等演员的倾情演出,再现了当年阵容之盛,同样也赢得了广大观众的由衷喜爱。

编剧宋之的,曾于1939年率作家访问团到位于晋东南抗日前线的八路军部队进行采访,看到了八路军部队在前方的浴血奋战,回到重庆,看到的却是“前方吃紧,后方紧吃”,大量流落青年报国无门,而官僚奸商却在大发国难之财。1940年夏天,宋之的在江北寸滩宝胜寺写出了话剧剧本《鞭》,意在鞭挞所看到的社会现实。10月8日,在《新蜀报》举办的座谈会上,宋之的与田汉、沙汀、叶以群进行交流时谈道,“我认为作家在抗战初期的兴奋情绪已经过去的今天,应该冷静,更深入地去观察现实、把握现实……在到处充斥着铜臭和腐气的环境中,尔虞我诈侵袭着人们,他们有的颓废,有的堕落,有的成为发国难财的罪人,有的尽力在挣扎……”,这也道出了创作这部话剧的本意。11月生活书店出版发行了剧本《鞭》后,中国万岁剧团开始排练,宋之的受到于伶《夜上海》剧名的感应,将剧名确定为《雾重庆》。这也是饶有深意的。

话剧是戏剧的一种,属于文学范畴,所反映的是人的生活。而人的生活是立体、广角的,其中蕴含着真、善、美与假、恶、丑的相互交织,共生于质量互变、否定之否定和对立统一三大规律之中。《雾重庆》也不例外,其所揭示的社会丑恶,既有其应有的历史意义,透过历史的视角,即使对当今而言,也应有明确的现实意义,这应该是不言而喻的。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,重温《雾重庆》所揭示的那段历史,我认为很有必要。

立体旋转展示的“雾重庆”

话剧《雾重庆》所展示的舞美、灯光、音乐等让人耳目一新。360度立体旋转吊脚楼,充分显示了巴渝地域特色,楼上楼下,电灯电话,在上世纪三、四十年代也不常见。剧中多次出现敌机轰炸警报,见吊脚楼屋檐上挂出的红灯,提及1939年发生的“5·3”“5·4”大轰炸,长达数年的无差别重庆大轰炸,留下了许多许多的回忆……至今,每年的六月五日,重庆都要拉响警报,提示着今天的人们,一定要“不忘国耻,牢记使命”!

剧中多次唱起的《嘉陵江上》,与戏剧主题丝丝入扣、珠联璧合,最能打动人心。这首歌创作于1939年,时代性非常明显,由端木蕻良作词,贺绿汀谱曲,浑厚的男中音,演唱效果特别好,戏剧性和感染力很强。全曲分为两个部分,第一部分在偏低音域徘徊,表现出流亡岁月中的孤寂彷徨,歌曲起首就是“那一天敌人打到了我的村庄,我便失去了我的田舍、家人和牛羊。如今我徘徊在嘉陵江上,我仿佛闻到了故乡泥土的芳香。一样的流水、一样的月亮,我已失去了一切欢笑和梦想。江水每夜呜咽的流过,都仿佛流在我的心上……”如泣如诉,哀婉悲凉,与稍早的《松花江上》传递出的离乡之痛,乃是姐妹篇章。歌曲第二部分出现了高声呼号:“……我必须回去,从敌人的枪弹底下回去,从敌人的刺刀丛里回去,把我们打胜的刀枪,放在我生长的地方!”此时的旋律接近咏叹声调,演唱中融入了金钱板、清音等重庆地方传统音乐元素,烘托出了浓郁的巴渝艺术特色。

一曲终了 余音绕梁

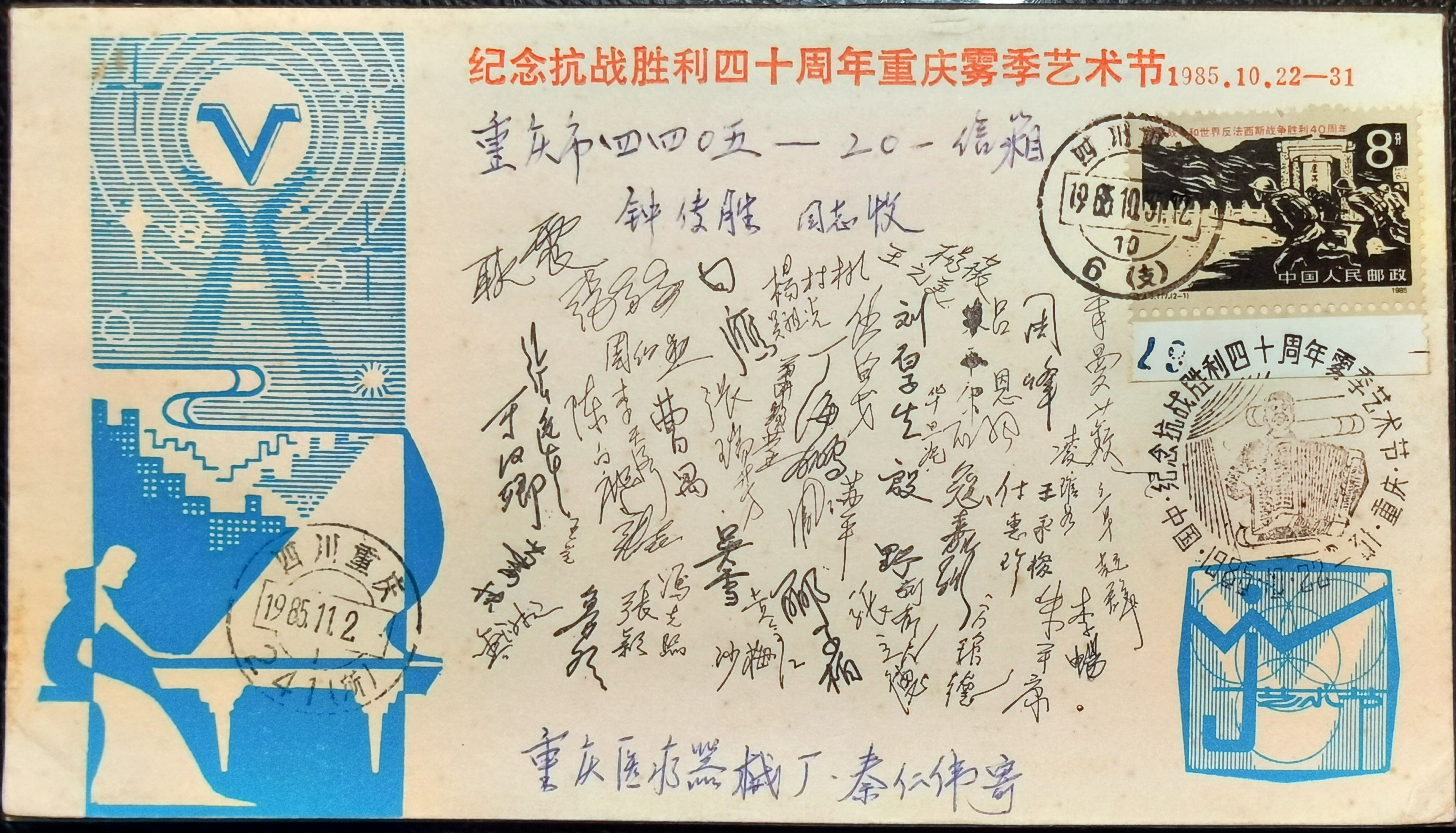

《雾重庆》产生于抗战早期的重庆,围绕这部话剧,有着很多很多的故事。在那特殊的时代,周恩来领导的中共中央南方局,在重庆长期开展了多种多样的文化活动。该剧编剧宋之的,以党外民主人士的身份与敌人周旋,直到1948年才入党。新中国成立后,历任中国人民解放军总政文化部文艺处处长、《解放军文艺》主编等,他还创作了《打击侵略者》《保卫和平》等剧本,1956年他去世时,年仅42岁,称得上是英年早逝,让人惋惜。而中国文艺界,也并没有在浓云迷雾中迷失方向,抗战时期的中国话剧,在重庆得到了大发展、大繁荣,每年的10月到次年的5月,在重庆都要开展丰富多彩的艺术活动,这一优良文化传统,一直延续到了今天。

当然,任何艺术形式,都会带有些许的遗憾,都会带有历史的局限和有待完善的部分。《雾重庆》剧情跌宕起伏,五幕话剧言犹未尽,在舞台上演出的时长竟达140分钟。虽称之为经典,但仍建议进行适当的艺术取舍,可参鉴传统文化国画和书法,融入留白和写意,给观众留下进行思考和联想的空间,尽量避免让观众因观看时间过长而产生审美疲劳。

(作者系市评协舞台艺术评论委员会委员)

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)