作者:陈彤

在摄影艺术的长河中,摄影师们以独特的视角记录着世界的多彩面貌。曾宪章的专题摄影作品《脉水寻经》,以《水经注》为灵感脉络,历经13年在中国各地的实地拍摄,将古代地理学的智慧与当代视觉语言相融合,构建了一场跨越千年的生态对话。他通过田野考察与文献考证的双重路径,以影像为载体,传递对自然和文化的敬畏,为当代生态摄影和调查摄影提供了兼具学术深度与人文关怀的创作范式。

内容解读:

田野与文献的双重考证

曾宪章的《脉水寻经》以《水经注》为线索,通过镜头重构了水文地理的时空维度。在黄河壶口瀑布的拍摄中,冰凌与霓虹共舞的奇观,既呼应了郦道元笔下“浑洪赑怒,鼓若山腾”的壮丽意象,又以地质变迁的视觉证据(如瀑布因溯源侵蚀后退5公里)揭示了自然力的动态性。重庆奉节夔门的影像中,古炮台的沧桑与货轮的繁忙并置,形成“时空折叠”的叙事张力,暗喻长江“西大门”从军事要塞到航运枢纽的功能嬗变。

这种考证不仅限于自然景观,更深入文化肌理。云南普者黑湿地中彝族花脸节的鲜活场景,与《水经注》“兰仓水”的记载形成古今对话;贵州天龙屯堡的明代石砌民居,通过建筑和人物细节的精准捕捉,将“调北镇南”的移民史转化为可触的视觉档案。曾宪章以影像为考据工具,将文献中的抽象记载具象化为文化符号,实现了历史与当下的视觉缝合。

生态议题的诗意表达

曾宪章的这组摄影作品,是对人与自然关系的深刻思考与艺术表达,传递了他对地理脉络的探索欲望以及对生态议题的关切。洱海的平静水面隐喻“善利万物而不争”的包容,三峡激流展现“攻坚强者莫之能胜”的力量,江南水网的纵横交错则暗含“随方就圆”的生存智慧。在西藏那曲河的拍摄中,长曝光技术将水流轨迹转化为时间隐喻,以视觉语言演绎了“水利万物”的生态文明观。

面对生态议题,曾宪章摒弃了直白的控诉式表达,转而通过隐喻引发深层思考。滇池治理的影像,他聚焦倒影的清澈度变化——浑浊时的破碎镜像与治理后的完整轮廓,暗合《淮南子》“水清则见须眉”的古老箴言。同时运用滇池边用草制作的大象装置,隐喻生态的变迁。这种“以象表意”的手法,既规避了生态摄影的悲情叙事,又通过视觉隐喻叩问“人水共生”“生命共同体”的当代命题。

“和谐共同”的理念传译

《脉水寻经》通过一系列影像,传译了“人与自然和谐共生”的生态理念。在江河源头的拍摄中,曾宪章特别关注冰川消长与牧民生活的互动关系,用影像诠释了《齐民要术》中“顺天时,量地利”的生态观。从黄河壶口瀑布的冰凌奇观到重庆奉节夔门的古今交融,从云南澜沧江大桥的壮阔到洱海传统打鱼人的生活剪影,他以摄影为笔,勾勒出一幅幅生动的水文生态画卷。这些画面,不仅记录了人与自然之间的亲密关系,也传递了人类与自然和谐共生的美好愿景。他还试图通过这些作品,辅助解决当代水资源危机,重构人水关系,从“征服自然”转向“与自然共同进化”。

作品还深入挖掘了地域文化的独特魅力。无论是四川西昌泸沽湖“走婚”和“猪槽船”的少数民族习俗,还是中国东极岛上当代的“奶茶文化”,都通过他的镜头得到了生动的呈现。而四川冕宁彝海旁,红军先遣部队与彝族首领的会见,则见证了人与自然、不同民族之间的和解与团结。这些画面,在“人”与“水”的关系中,不仅展现了中国丰富多彩的地域文化,也让我们感受到了中国优秀传统文化的传承与坚守。

创作分析:

东方智慧的创造转化

从《周易》“观物取象”的认知方式出发,曾宪章的镜头超越了简单的记录功能,成为“格物致知”的视觉实践。他拍摄的黄河壶口瀑布,通过冰凌、水雾、岩层等元素的有机组合,构建出一个“天、地、水”三位一体的宇宙模型。这种取象方式,与宋代山水画家郭熙“三远法”(高远、深远、平远)的观察视角一脉相承,但又通过摄影的瞬间性和纪实性赋予了新的内涵。

作品对“水德”的诠释也尤为精妙。老子《道德经》中“上善若水”的哲学思想,在曾宪章的镜头下转化为具体的视觉语言。这种将抽象哲理具象化的能力,使作品超越了地理记录的层面,成为传统哲学的影像读本。

特别值得注意的是作品中“水脉”与“文脉”的双重叙事。曾宪章沿水系拍摄时,刻意捕捉沿岸的碑刻、古建筑、民俗活动等文化印记,形成“以水带文”的叙事结构。这种处理方式暗合了中国传统“左图右史”的治学方法。如拍摄重庆秀山巨丰堰时,不仅表现水利工程本身,更通过当地原住民的生活影像,展现两百六十年来人水关系的文化传承。这种“时空折叠”的手法形成了完整的水文历史叙事,比纯文字的历史叙述更具直观性,又比单纯的风景摄影更有思想深度。

从技术层面上看,曾宪章创造性地运用了传统美学原则。他借鉴水墨画的“留白”手法,在构图中有意识地保留水天相接的空白区域;采用书法“飞白”的意象处理水流轨迹;甚至在某些夜景作品中,刻意营造出宋代马远《水图》般的笔意效果。这种将传统书画语言转化为摄影语汇的尝试,使作品既能经得起专业审视,又能被普通观众理解和喜爱,为数字时代的影像创作提供了宝贵的经验。

西方经验的融会贯通

曾宪章的《脉水寻经》,不仅展现了东方智慧的创造性转化,也体现了与西方纪实经验的融会贯通。在拍摄手法上,他借鉴了美国摄影师安塞尔·亚当斯(Ansel Adams)的宏大构图,展现自然力量,但与亚当斯纯粹的自然崇拜有所不同,他更注重在自然景观中融入人文痕迹。在拍摄技巧上,曾宪章也受到了法国摄影师亨利·卡蒂埃·布列松(Henri Cartier-Bresson)“决定性瞬间”理论的影响,但他捕捉的不是偶然瞬间,而是水系与人文景观完美平衡的时刻。这种对瞬间性的独特理解,使他的作品既具有纪实性,又富有艺术感染力。

同时,曾宪章的作品在构图和视角上,与德国摄影师安德烈亚斯·古斯基(Andreas Gursky)的全景式构图有相似之处,同时融会了古斯基“艺术摄影不是记录现实,而是对事物背后的观察”的观点,但他更注重捕捉水系自然流动的韵律,展现了水系特有的生命力和流动性。此外,曾宪章的一些高角度拍摄与法国摄影师雅安·阿瑟斯·伯特兰(Yann Arthus-Bertrand)的航拍作品与形成呼应,但他更注重历史纵深,常在同一地点展现古今变迁。总体看来,曾宪章《脉水寻经》的创作,融入了东方文化的智慧,也融入了西方摄影的经验。这种兼收并蓄的创作态度,使作品更有创新和实验意义,具有更高文化视野和精神力量。

学术价值

曾宪章的《脉水寻经》不仅很接地气,而且具有较高的学术性。他的作品基于深入的实地考察和文献考证,融入了他对当地人文、历史、生态的深刻理解和感悟。影像语言实诚、直朴,又不失生动,没有假、大、空和盲目赞赏,而是用真实的画面和真挚的情感打动观众。《脉水寻经》在学术性与大众性之间找到了绝佳的平衡点,这种平衡体现在三个维度:

学术支撑与视觉表达的辩证统一。作品建立在严谨的学术研究基础上,每幅画面背后都蕴含着丰富的地理水文知识。以黄河系列为例,摄影师不仅捕捉了壶口瀑布的壮观景象,更通过精确的构图展现了三门峡地质构造的特征。这种专业性的表达并非晦涩难懂,而是通过富有张力的视觉语言自然流露。与德国摄影师贝歇尔夫妇(Bernd & Hilla Becher)的“类型学”摄影相比,曾宪章的作品同样具有系统性,但避免了过度概念化,保持了影像的鲜活质感。

文化深度与情感共鸣的双向互动。作品对传统文化的诠释既专业又亲切。在表现巨丰堰水利工程时,摄影师没有停留在技术层面的展示,而是通过当地居民的日常生活场景,生动诠释了“道法自然”的治水智慧。这种处理方式既满足了专业人士对文化深度的期待,又让普通观众能够通过具体可感的画面产生共鸣。

生态关怀与审美体验的和谐共生。作品将严肃的生态议题转化为富有诗意的视觉体验。在表现嘉陵江生态时,摄影师没有采用常见的污染直拍手法,而是通过对历年洪水标尺的直面拍摄,既展现了水生态保护的紧迫性,又保留了当代摄影作品的艺术感染力,找到了警示与美感之间的平衡点。

结语

《脉水寻经》以其深厚的文化根性与先锋的视觉探索,完成了从“地理记录”到“生态哲思”的跃迁。曾宪章通过镜头,将《水经注》的古老智慧转化为应对当代生态危机的视觉提案,使摄影成为连接过去与未来的文化基因。若说遗憾,或在于对水系微观生态链(如生物多样性)的呈现稍显薄弱,人类生息与水的情感关系还可以更有深度。不过,这组作品的创作应该还会继续,随着作者调查、思想和拍摄的继续,或将使“智慧水文系统观”更具生态学意义上的完整性,也会让这组作品更有温度和力量。

这部作品的价值不仅在于其艺术成就,更在于示范了学者型调查摄影的可能性。我相信,在未来的日子里,《脉水寻经》将继续穿越时空的阻隔,成为一部关于水的视觉史诗。同时,也期待更多像曾宪章先生这样的学者型艺术家能够加入到调查摄影的行列中来,用他们的智慧与才华共同推动人类的文明与进步。

附:曾宪章《脉水寻经》

(专题摄影组照)

北魏郦道元撰写的《水经注》是我国古代以水道为纲记载区域信息的重要典籍,其中“河水南流,脉水寻经”,“脉水”与“寻经”可以分别指代实地考察与文献考证两种研究方法,在水文地理研究中,二者相辅相成,都是必要的手段。

我从2012年开始持续关注中国水文生态状况,用13年时间,从自己的家乡延伸到了大半个中国,尤其是西部地区进行了相关拍摄,我尝试用摄影艺术为“脉水寻经”注入现代理论,把古代地理学的智慧与当代视觉语言相结合,通过影像传递对水的了解和敬畏,对地理脉络的探索,以及人与自然的关系。

“绿水青山就是金山银山”,“脉水寻经”不仅是回溯历史,更是对未来的思考与探索。我试图将“天人合一”的东方生态观与科学理性结合,以形成“智慧水文系统观”。希望这种融合可以辅助解决当代水资源危机,重构人水关系——从“征服自然”转向“与自然共同进化”,以“现代脉水寻经”为纽带,让《水经注》的古老智慧在现代焕发新生,这既是对《水经注》中科学精神的致敬,也是对当代生态议题的视觉回应,让“脉水寻经”从古籍走入现实,成为一场跨越千年的对话。

2013年12月7日,黄河壶口瀑布,冰凌与“霓虹戏水”景观同现。郦道元《水经注》云:“其水尚奔浪万寻,悬流千丈,浑洪赑怒,鼓若山腾,浚波颓垒……”,在河水“溯源侵蚀”作用下,如今瀑布已后退5公里余。

2020年12月16日,重庆奉节夔门,穿梭的货轮和古炮台。《水经注·江水》云:“捍关,廪君浮夷水所置也。昔巴楚数相攻伐,藉险置关以相防捍也”。夔门天下雄,10元人民币背景图取景地,瞿塘峡的西端入口,“长江三峡西大门”。

2012年4月19日,云南祥临公路澜沧江大桥。澜沧江,又称湄公河,亚洲第六大河,源于青海,经西藏、云南出国境,全长4909千米,中国境内河长2021千米。澜沧江古称“兰仓水”。《水经注》记载:“渡兰仓、为作人”。

2012年4月22日,云南大理洱海,传统打鱼人。洱海,云南第二大湖,在汉代文献中常被称为“叶榆泽”,因古叶榆县得名,属澜沧江流域,系其支流漾濞江支流西洱河上源。湖水由西洱河流经大理市区下关,向西汇入漾濞江。

2013年12月6日,陕西延安,宝塔在夜色中熠熠生辉。延河,“中国革命母亲河”,是黄河的一级支流,延安市第二大河。《水经注·河水》记载:“高奴县有洧水,肥可燃,水上有肥,可接取用之”。洧水即为延河一支流。

2014年1月31日,四川冕宁彝海。1935年5月22日,中国工农红军先遣部队刘伯承司令、聂荣臻政委与彝族果基家首领小约达(小叶丹)在彝海边相见。

2014年2月2日,四川西昌泸沽湖。摩梭族人的主要聚居地,素有“高原明珠”之称。泸沽湖是一个高原深水湖泊,最大水深93.5米,居中国深水湖的第三位,仅次于天池和抚仙湖。曾经的“走婚”习俗和猪槽船都是纳西族人的文化标志。

2015年8月10日,云南丘北普者黑国家湿地公园。“普者黑”是彝族语言,意为盛满鱼虾的湖泊,属于珠江流域西江水系。彝族花脸节、苗族花山节、壮族三月三祭竜节、白族太平节等少数民族习俗在这里的得到很好的传承。

2015年8月14日,贵州天龙屯堡。明初朱元璋调北镇南,在这里大量屯兵,兵来自江浙汉族,本世纪初改名为“天龙屯堡”。屯堡文化自成一格,它是相对封闭的明代文化遗存,在语言、服饰、建筑等方面,固守保留着六百年前的梦。

2016年8月12日,青海茶卡盐湖,“中国的天空之镜”。《汉书·地理志》记载:“金城郡临羌西北至塞外,有西王母室、仙海、盐池。“茶卡”是藏语,意即盐池。盐湖平均海拔3059米,是古丝绸之路的重要站点,柴达木盆地东大门。

2016年8月11日,西藏那曲河九曲十八湾,与右岸支流姐曲汇合后称怒江。那曲平均海拔约4100米,是长江、怒江、澜沧江等大江大河的发源地,素有“江河源”“中华水塔”的美誉。

2016年11月11日,重庆永川板桥河。生于斯,长于斯的家乡小河,经多年的治理后如今已经生态恢复,家乡也从一个农业小镇蜕变为工业重镇,东鹏陶瓷等多家上市公司在此建立分厂。

2017年8月2日,西藏阿里冈仁波齐峰,象泉河发源自此,穿越喜马拉雅山后流入印度河,全长309公里。象泉河流域是西藏西部最为重要的古代文明发祥地,孕育了历史上著名的象雄王国、古格王国等辉煌灿烂的文化。

2017年11月25日,四川酒城泸州,第一次飞抵这里歇脚的海鸥和围观的人群。《水经注》:“绵水至江阳县方山下入江,谓之绵水口,日中水。”,泸州东门城楼是宋代通海门遗存所在,始建于北宋皇祐二年(1050年),2013年重建。

2018年6月27日,山东青岛五四广场,"五月的风"雕塑旁的“万人秀”。青岛是五四运动的策源地,在中国近代史上具有重要地位。《水经注》云:"台孤立特显,出于众山之上,下周二十余里,傍滨巨海",即指今青岛琅琊台。

2019年11月16日,湖北神农架大九湖。“一脚踏三省六县”的大九湖是堵河南源头,《水经注·沔水注》记载:“堵水出建平郡界故亭谷,东历新城郡”,是汉江第一大支流,同时它也是南水北调中线工程蓄水的主要水源之一。

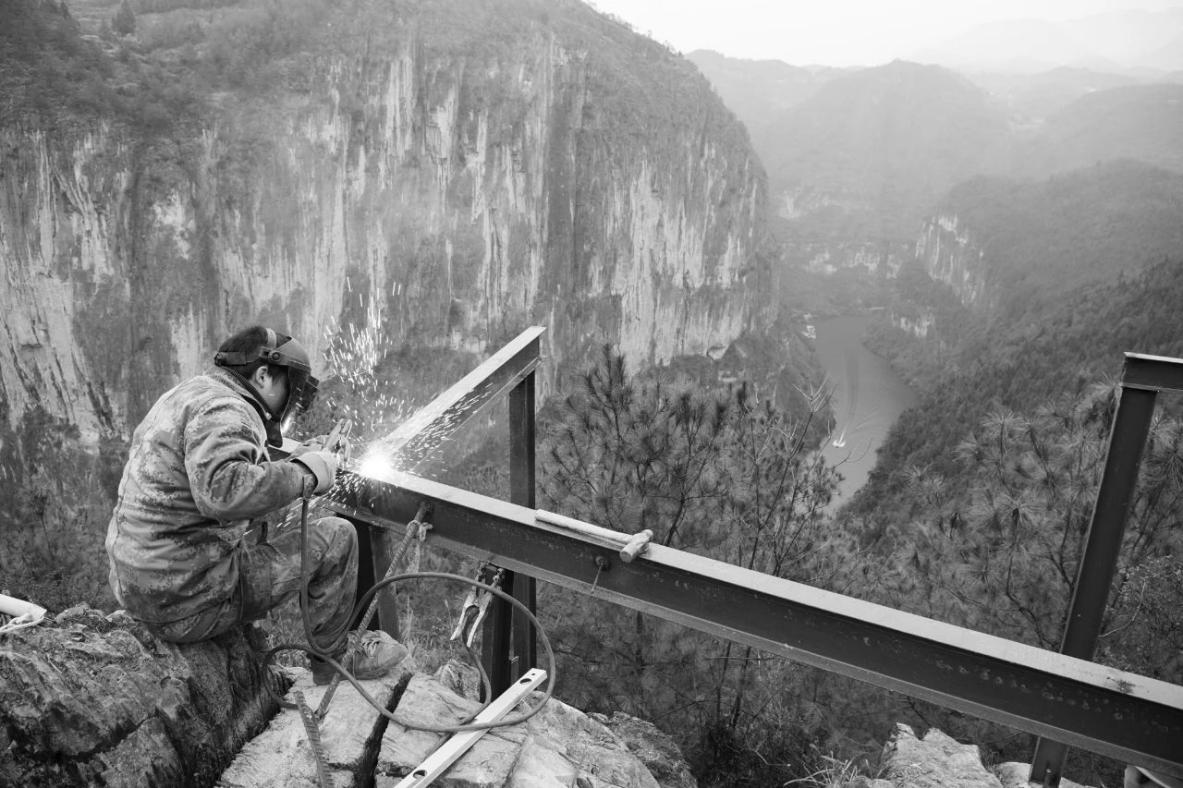

2020年12月15日,巫山安静村,工人在焊接云顶观景台,乡村振兴之光在小三峡“赤壁摩天”闪耀。《水经注》:“溪水又南入于大江,江水又东迳巫峡”。大宁河是长江左岸支流,古称盐水、昌江,又名巫溪。

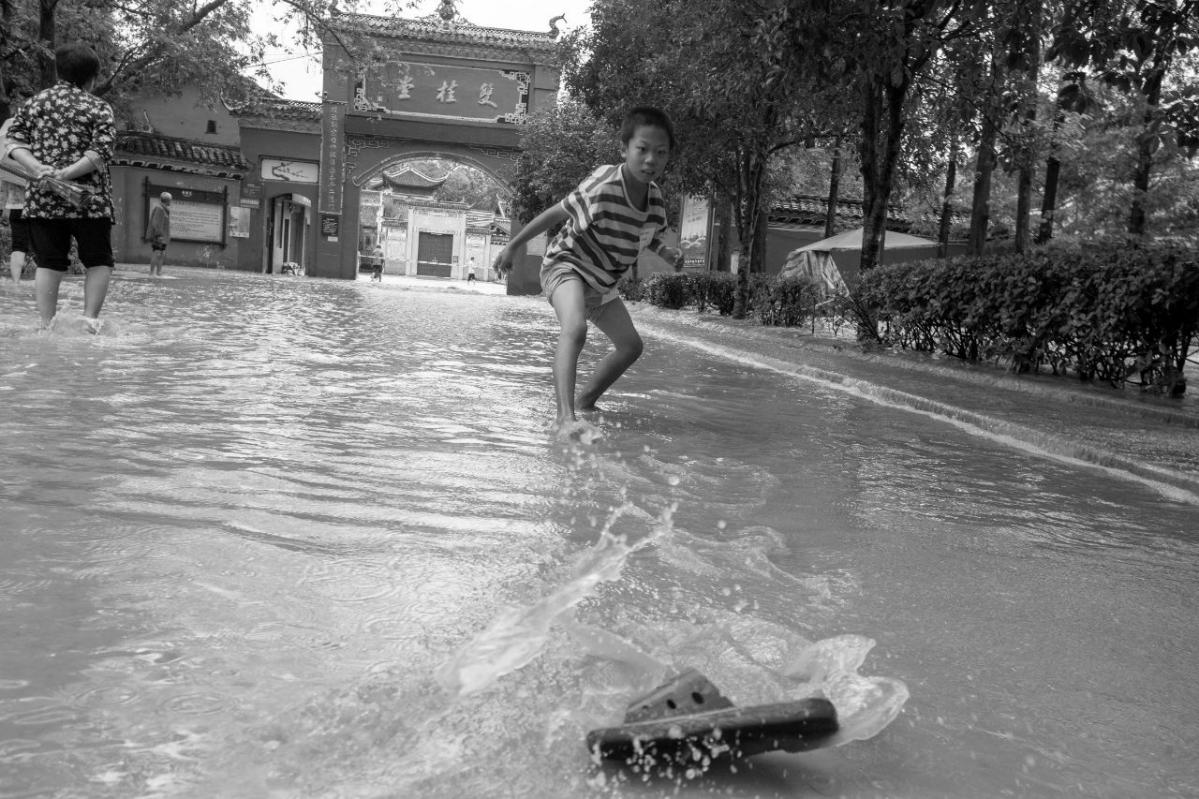

2021年8月23日,重庆梁平,洪水淹了双桂堂。双桂堂始建于清顺治十八年(1661年),是全国重点文物保护单位。门前的龙洞河是长江北岸一级支流,因地处平坝,丰水年份极易被淹。

2022年7月12日,南疆喀什塔莎古道,奔腾的叶尔羌河。《水经注》:“北河自疏勒迳流南河之北”,其中“南河”即指叶尔羌河等水系。玄奘东归之路塔莎古道,是通往内地和西方各国的必经的路,也是丝绸之路最重要的通道之一。

2022年8月6日,厦门,海滩边看日出的人,与金门岛遥遥相望。厦门古称嘉禾屿,别称鹭岛,是福建省的第四大岛。

2023年12月24日,福建“南国蓬莱”湄洲岛,是妈祖文化的圣地。福建三大渔女之湄洲女是湄洲岛籍女子的统称,以服饰独特和勤劳著称。

2024年6月8日,云南滇池边,乡村旅游文创艺术装置。《水经注》:“上源深广,下流浅狭,但如倒流,故曰滇池”。滇池为西南第一大湖,有高原明珠之称。曾经滇池污染严重,十年禁渔实施后生态环境得到极大改善。

2024年8月7日,浙江舟山东福山岛,在我国能看到海上的第一缕阳光打在灯塔上。东极岛由28个面积不等的岛屿及108块形状奇特的岛礁组成,其中庙子湖、东福山等四个主要居民岛,渔民已经从传统打鱼为生变成了旅游接待。

2024年10月1日,内蒙古包头,与黄河美景同框。《水经注》:“河水又东,迳九原县故城南。秦始皇置九原郡......属之阴山,筑亭障为河上塞。”即指今包头地区。包头是蒙语“包克图”的谐音,意为“有鹿的地方”,又称“鹿城”。

2024年11月24日,河南三门峡“万里黄河第一坝”。《水经注》:“自砥柱以下,五户以上,其间百二十里,河中竦石桀出......水流迅急,势同三峡,破害舟船,自古所患。”1961年建成的三门峡大坝根治了黄河三年两决口的严重水患。

2025年3月15日,重庆潼南,嘉陵江右岸的最大支流涪江,历年洪水标记尺。《水经注》:“涪水出广汉属国刚氐道徼外,东南流与建始水合,水发平洛郡西溪,西南流,屈而东南流,入于涪。”2025年潼南双江航电枢纽已建成试运行。

2025年4月10日,重庆秀山巨丰堰,新老堰堤汇合。《水经注》:“酉水又东南,合北河。北河出酉源山,南流至石堤,与南河合”。巨丰堰始建于清乾隆三十二年,渠堰总长41.5公里,一直在发挥灌溉功能,2024年入选世界灌溉工程遗产。

图/北京摄影函院重庆分院

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)