文/周津菁

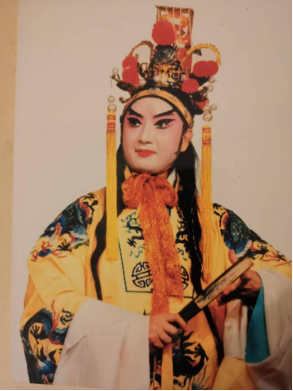

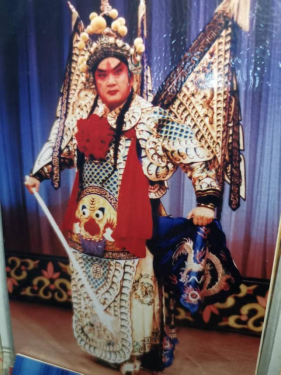

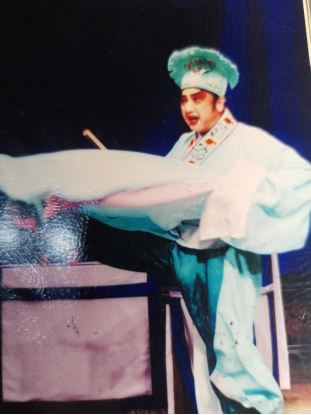

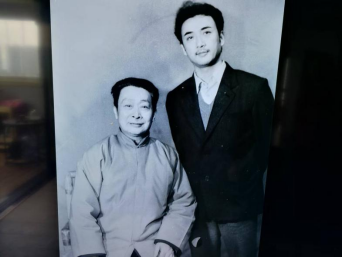

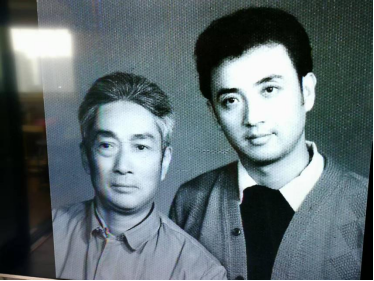

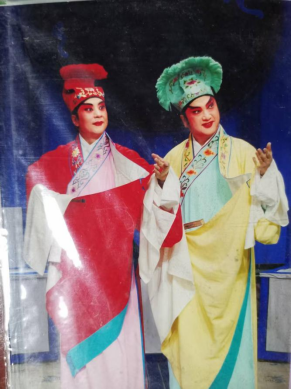

熊平安,男,1946年6月3日出生,四川遂宁人。国家一级演员,重庆市非物质文化遗产川剧代表性传承人。中共党员,重庆市川剧院演员,曾任副团长、副院长。1959年,熊平安考入北碚川剧团,1985年调入重庆市川剧院至今。熊平安从艺50多年,应功文、武小生兼文、武老生。师承李侠林、袁玉堃、受艺于邹西池等老师。代表作有《柳荫记》《玉簪记》《绣襦记》《禹门关》《吕布与貂婵》《阚泽荐陆逊》《治中山》《反徐州》《绛霄楼》。整理、导演、传授的剧目有《访友》《踏伞》《摘红梅》《逼侄》《琴房送灯》《画蝴蝶》《海瑞》《赴考》《八郎耍路》《小宴》《铁龙山》《登楼观兵》《逼反武成王》《打瓜园》等。近十年来,导演的剧目有川剧《聂小倩与宁采臣》《金染坊》《连心桥》《办酒》,石柱土戏《秦良玉和马千乘》等等。

“无技不成戏”的演员时光

当熊平安还是一个小孩子的时候,就知道技艺对于一个川剧演员的重要性。只要有了精湛绝伦的技艺,就会有台下排山倒海的叫好声和铺天盖地的“巴巴掌”。这种至高的荣誉感值得让一个独生子舍弃优渥的家庭生活进入戏班,也值得让一个初出茅庐的俊小生熬尽岁月。

熊平安童年时的家,在重庆石板坡。他的父亲经营着一家酱油厂,小康殷实的家境让熊平安能以欣赏艺术的方式走近艺术。父亲经常带着熊平安去重庆大众游艺园等地方看川剧。父亲是个戏迷,却不想让自己的独生儿子学戏。11岁,熊平安毅然决然地抛掉了舒适的家庭生活,去北碚川剧团享受那吃不尽的苦头。

一进入剧团,老师们觉得熊平安演花脸或是演小生都是合适的。而熊平安更愿意演花脸,虽然小生潇洒漂亮,却没有花脸“中洋”。何为“中洋”,就是更能讨喜观众,会获得更多掌声。熊平安演了《张明下书》中的小花脸,还演了《乔老爷奇遇》中以褶子丑应工的乔溪和蓝木斯。熊平安尽情地表达着川剧小花脸的诙谐和幽默,他用他“逗乐”的本领收获了在艺术青春期中的第一捧玫瑰。

熊平安在老师们的要求下,也学了小生戏。有一件事让他对“中洋”这件事儿有了新的体悟。他被团里派到乡台口去演出《下游庵》一剧。据熊平安介绍:“川剧《下游庵》是一部非常经典的川剧剧目,也被称为《盘贞认母》或《庵堂认亲》。该剧讲述了明代宦门子弟申贵生与法华庵女尼王志贞相爱,后申贵生死于庵中,王志贞生下一个遗腹子。这个孩子后来被徐知府拾得并取名徐元宰,抚养成人。徐元宰在得知自己身世后,前往法华庵寻找亲生母亲,经过多次盘问,母子终于相认的感人故事。”熊平安饰演的盘贞(徐元宰)温厚儒雅,深情款款,很受观众喜欢。但笃定小花脸更“中洋”的熊平安,并没有认识到自己“小生”的价值。

这时,发生了一个“舞台意外”。一次,《下游庵》演到一半的时候,突然被叫停。正在台上演得难分难舍的熊平安一脸懵,却只好下台。原来,重庆某军区大领导专程赶来看他的《下游庵》,却因事耽误了,赶到即迟到,只好让剧团重新为领导演一遍。这段小插曲着实让熊平安彻夜难眠:“说是好玩的小花脸吸引观众;这俊逸的小生吸引的可是大领导。”年轻的熊平安在反思着,为什么小生看似稳重儒雅的表演,仍然会“中洋”呢?2018年,笔者曾邀请熊平安先生为国家艺术基金培育项目“川剧理论评论培训班”上了一堂课《浅谈川剧特技的运用》,在课上,熊先生曾用了大篇幅去讲小生行的技法。他谈到小生褶子功“踢”“顶”“勾”“蹬”“含”。我想,“大领导本尊到底是谁”这个问题可能在熊先生心中早已烟消云散,对“中洋”问题的再认识却已经深入骨髓了吧。在此后的几十年里,他该是如何去追求小生褶子功的尽善尽美呢!他为了向同团的师兄刘明忠讨教褶子功,主动把自己挺括高端而“棱角永不倒”的毛哔叽裤子借给刘穿。后来,熊先生告诉我说,原来,用小生的身法,去优雅的、含蓄的、潇洒的美着,在舞台上也特别有力量,观众不是只喜欢笑的傻子,观众也很高级,他们除了爱笑,更爱美。

那么,盘贞之类的文小生是“中洋”的,武小生呢?年轻时的熊平安脸庞饱满,扮出来的文小生可爱劲儿多于俊俏感,甚至有人戏谑他是“奶油小生”。他扮上武小生就不同了,宽额阔面,鼻子高挺,眉锋飞入两鬓,英武非凡。他着靠子,扮龙箭,又踢尖子、推衫子、耍翎子、提把子——熊平安深知武小生“中洋”的真谛是功夫硬,为了那个朴素的目标,他便拼了命地练起来。其实练好功夫,除了可以在观众那里“中洋”之外,还有其他奖励,就是那个时代稀缺的食品。他时常一边把腿放在把杆上使劲压,嘴里一遍遍反复念叨“白糖”“高级饼饼”“白糖”“高级饼饼”……

他追求或“被迫”追求武小生极致技能的过往,成了生命中最刻骨铭心的领悟。“中洋”有时要靠命来换。那一次,他饰演《盗冠袍》中的白菊花,需要从三张桌子上翻一个“倒踢”下来。这个危险的高难度动作平时是难不住以胆子大著称的熊平安的。剧团到铜梁演出,他出场后,突然发现三张桌子上多一个大约50公分高的脚箱,立刻被吓住了。因为他从来没有从这个高度下来过,心想一个闪失,或许会殃及性命。他咬紧牙关,念完了白菊花的那段台词:“外邦冠袍进,盗宝走一程。谯楼起三更,月暗星不明。投石把路问,四下无官兵。翻身把宫进,冠袍放光明。”他就开始爬桌子,三张桌子其实是布置的七层藏宝楼。白菊花上了藏宝楼,偷出冠袍玉带之后,要从藏宝楼上一跃而下,以表武艺奇绝高强。而熊平安眼前的藏宝楼,要比平时演出中多了50厘米,他的脚打着颤,一步步往上爬,他的师父李侠林此刻帮他扶着桌子,他明白徒弟心中此刻巨大的恐惧,他轻轻地鼓励道:“崽儿嘞,你不慌哈。点儿都不要‘拗’,往后倒就可以了。”看来加脚箱是李师傅没有通过徒弟同意的突发奇想和故意为之。而在这时,他还在强调着动作要领。台词都说完了,人也爬上去了,戏大于天,这翻也要翻,不翻也要翻了。我想,当时年轻的熊先生可能已经听不到锣鼓提示的声音了,他只能听到自己的心跳,和心脏被破土的声音——年轻演员要“中洋”,得要活生生地在心上长出两支翅膀呢。心脏会流血,很疼,很惊悚,需要过命的勇气。熊平安一个倒踢翻下来,站住了。观众席的巴巴掌快要把剧场屋顶掀翻了。我想事后李师傅或许给了熊平安一个拥抱吧,可是熊先生给我说的是,他再也不理他的师傅了,两人终于破冰之后,他一把鼻涕一把泪地怨怒道:“我可是家里的独儿呀!”按理说那一次演出是极度“中洋”的。可《盗冠袍》熊平安这辈子再也没有演过,彻底封戏。

熊平安先生的主要演员时光,刚好卡在川剧由传统到现代的转型时期。他早年多跟随北碚川剧团活动在乡土民间,和观众走得很近。他最知道川渝地区的川剧观众热衷于什么。在传统的民间的演出环境中,观众们热衷于热闹、喜庆的演出和精彩绝伦的演员技术,有技术才能拿彩,夺眼球。因为和观众走得近,所以他深深地理解观众,他对技术的追求也都是为了观众。“中洋”一词,本身就是演员与观众之间的情绪互动。一个演员只有心中有观众,演出为观众,才能走对自己的路。

熊平安演员艺术生涯中最重要的三个戏:《禹门关》《阚泽荐陆》《治中山》。许多文章已经介绍了这三个作品,今天我不想多费笔墨。接下来,我想聊一聊熊平安先生的导演生涯。

“突破技术”的导演创作

作为一个戏曲编剧,笔者和熊先生合作了三个大戏。我想从我最熟悉的内容说起,讲一讲作为导演的熊平安,如何突破与升华他对“无技不成戏”的执拗。我记得在和他合作的每一次,他都会说:“崽儿嘞,我已经想到招儿了。”招儿是什么,如果演员是靠着过硬的表演技术(或绝技)拿彩,那么导演就是靠招儿了。招儿,是一个戏中最能展示戏曲舞台魅力的形式路数和手法,能充分展示编导者的技术水准。在我们合作的三个戏中,这些招儿有的来自于传统川剧,有的则是熊先生尝试突破传统而带来的新颖创造。

首先来讲川剧《金染坊》的明快节奏。

我俩合作的第一个戏是川剧《金染坊》。该剧被列入2017年度中国文联青年文艺创作扶持计划扶持项目,受到了中国文学艺术发展专项基金的资助。《金染坊》中最能展示导演技法的是“洞房”和“染坊”两折戏。这个戏在舞台呈现上最大的特点,是节奏的明快。

熊平安老师的导演让这个戏的“明快”得以真正呈现。传统川剧中有高腔戏《双洞房》,而熊平安老师认为,传统《双洞房》并没有把“双”用起来。从我的剧本出发,熊老师采用了“隔壁戏”的手法来表现《金染坊》“双洞房”和“双染坊”。隔壁戏能把“双”用活。隔壁戏在川剧中多有出现,比如由《醒世恒言·张廷秀逃命救父》改编而来的《双杯记》中,就有一出“隔壁戏”。《双杯记》中的隔壁戏是两个人分别在两个空间中的互动,他们彼此之间听得到声音。而《金染坊》的“洞房”则是两对人分别在两个空间中的互动,东和西两个洞房彼此听不见声,看不到人,勾连两个洞房的,是人物关系和情感。在喜庆而温馨的过场音乐中,两个洞房中的两对情侣,各自表达:东洞房中展现的是成海的欲望和强势与秋兰的厌恶和反抗;西洞房中展现的是小五的热情温柔与月梅的顺从和喜悦,此时的月梅还害羞地搭着盖头。直到小五把月梅抱上了床,才从醉意中醒来——自己娶到了不爱的人。于是懦弱的小五开始装睡。两个洞房呈现着相似的情境,却是不一样的氛围。虽然有锣鼓来打“情绪”,表现秋兰的激烈反抗动作,却经过熊平安导演的悉心安排,而并没有影响小五和月梅的温柔动作。两个洞房里的情节、情境、人物情绪都是相互对照、呼应、对仗、互文和反衬的。音乐、演员的动作都合理地阐释着人物关系和戏剧矛盾。舞台上的信息量大,两个洞房让人目不暇接。音乐有节奏、锣鼓有节奏、人物情绪呼应也有节奏,故事在两条相互平行又时而交错的叙事线中激进推进。这样的明快,其实是在传统的基础上,超越了传统,导演在新的剧本创意基础上,努力创造新的更为多元立体的戏剧空间去承载内容的信息量。什么叫明快,是戏剧结构支撑下,舞台节奏的积极推进。和“双洞房”有异曲同工之妙,在同一剧场节奏中,“双染坊”表现的是两对夫妻在东和西两个染坊中,混杂在染布程序中的各自爱恨情仇的流淌。

其次来讲实验川剧《聂小倩与宁采臣》的老技活用。

2017年9月,我和重庆303话剧社的袁冶导演共同创作的实验川剧《聂小倩与宁采臣》成功入选第十九届中国上海国际艺术节“扶持青年艺术家计划”委约作品。这个作品于当年10月24日,在上海戏剧学院端钧剧场公演。为了托举青年导演和编剧,熊平安老师是作为艺术指导,参与创作活动的。这出戏能在上海获得火爆效果,我想至少有百分之五十,都是传统川剧技术帮的忙。无论剧情怎么好,人物怎么鲜活,戏曲就是戏曲,外地人看川剧就是要看他的地方特色。熊老师反复给我说,这个戏要“吃着”,还得要上招儿。

熊先生一边充分考虑剧情,一边对落地表演技术进行甄选和打磨。这个戏的难度在于,袁冶当时是一位新锐的话剧导演,他要求的台词、节奏、格调都和传统川剧有着很大的差别。在袁导的要求下,剧组采用了一种自由表达的思辨性的对话,认为这更能清晰地表达意义,更有戏剧冲击力。而在我看来,这样的语言“太实”“太满”,不够空灵,“留白”不足,很难加入有韵味的戏曲动作和身段。饰演聂小倩的吴熙也向剧组提出“这一段台词苍白,戏曲味儿不足”的意见。然而鱼与熊掌不可兼得,选择话剧台词的“充实”感,就得部分放弃戏曲的“灵动”美。为了在实的台词中,灌注戏曲身段和表演的空灵美,减少“话剧加唱”的阻塞感,熊先生也想尽了办法,他至今还在和我念叨,那出戏中的“时空转换”“偷桃符”“找曼陀罗花”几个戏剧动作真是太难排了。

熊先生是一个真正开放包容的艺术家,在年轻导演甚至有些“难以理解”的创造性思维面前,他选择了敞开怀抱,支撑和托举别人的自由艺术思维。为了让这个戏更加精彩,褶子、水发、变脸的技术必须上硬货。饰演宁采臣的青年演员张亮把川剧褶子功用到了极致,在剧情允许的情况下,熊先生生怕漏掉了任何一次能让演员拿彩的环节。水发、背壳等川剧绝技一一展示。而饰演燕赤霞的文冬的表演惊爆了全场,他高超的武艺和松弛诙谐的表演令人难忘,他的变脸更是让人目不暇接。来自全国各地的人看川剧,怎么能不看变脸呢?而这个变脸必须是一个“核武器”。别人变脸,脸就是一张不动的脸,然后等着变下一张;而文冬的变脸居然可以戴着一张鬼脸说话。我记得在化妆室里,某昆剧团的朋友来问熊老师关于水发和变脸的绝技时,熊老师笑盈盈的,却没答话。

我们合作的第三个戏是石柱土戏《秦良玉和马千乘》,这是歌剧形式和戏曲手法的一次握手。

熊先生认为,土家歌舞的合理进入,是让土戏更加轻快亮眼的绝好条件。事实上,传统土戏是海纳百川的。石柱土戏是集地方土家族文学、歌舞、说唱,民俗为一体的综合艺术类型,在形成之初,就展现出开放的格局,它曾在发展过程中化用川剧、花灯戏等元素丰富自身。开放的形态为我们今天的创作提供基础:一方面我们要挖掘传统土家戏剧精髓;另一方面也要以开放的姿态,吸收“活的”地方民族歌舞、文学资源,借鉴姊妹戏曲剧种的表现方式,融合加工成新“土戏”风格。

这个戏以“歌舞演故事”的方式,讲述秦良玉年少时的动人故事,让观者感到,秦良玉的千古英雄豪情,是生长在石柱这片神秘美丽而又多彩多姿的文化之中,富有人情味,烟火气,又生动美好。上述就是他对全剧的整体文化把控,我一边赞同,一边着手研究能为土戏运用的戏曲手法和少数民族艺术。土家玩牛、摆手舞、西兰卡普的歌舞展示,作为开场,为该剧营造了热烈欢快的气氛。

在塑造人物阶段,则化用了一些川剧的身法。例如秦良玉的舞剑、家院福四儿的身段等。秦良玉和马千乘在船上的一段戏,则是化用了《秋江》的身法,《秋江》是陈姑和艄翁两个人,而《秦良玉和马千乘》则是秦、马和艄翁三个人的戏。三个人在船上,浪起浪落,风雨飘摇,人间深情在一番江湖潮涌间渐渐流露,却又裹挟着土家风情。通过这个戏的创作,我和熊先生的戏路更开阔了,交情也更深厚了。

从“无技不成戏”的演员状态,到“突破技术”的导演构想,我觉得有一种想法一直贯穿着熊先生的艺术生涯:为观众而做戏。行内人都说“戏比天大”,而其实比戏更大的绝对是观众。

当他还是北碚川剧团的一个年轻小生的时候,他就知道出挑的技术能“中洋”,能给观众带去最大的享受。慢慢地,他明白了,“中洋”的背后是对各个行当深入的理解和把握,不吃千番万般苦,就得不到精湛的技术。在当下,他成为了一位导演,眼界便又发生了变化,技术虽然重要,“滥用不是技”和“用在刀刃上”是对一个戏曲导演最低的要求。

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)