编者按:

为扎实推进第十四届中国艺术节相关文艺评论工作,有效发挥文艺评论在引导创作、推出精品、提高审美、引领风尚等方面的重要作用,重庆市文化和旅游研究院与重庆市文艺评论家协会联合组织开展系列文艺评论活动。

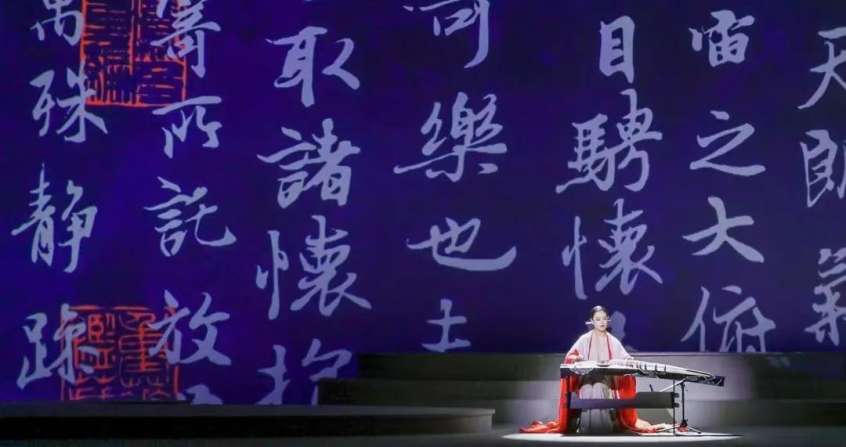

10月21日至22日,上海民族乐团原创品牌音乐会《海上生民乐》登陆重庆国泰艺术中心,连续两场演出座无虚席。作为第十四届中国艺术节中为数不多的器乐类专场,这部兼具创新特质与跨界融合亮点的舞台作品,以突破性的呈现形式、鲜活的内容表达、国际化的传播思路和浓郁的中式美学,为观众带来了耳目一新的视听体验,既展现了当代中国民乐的蓬勃活力,也印证了民乐跨界融合的实践成果。

作品选择与文化自信

本场演出堪称民族乐器的“全景展示”,既有年轻人喜欢的“派对感”,又藏着实打实的“科普干货”。舞台上的青年演奏家们,不仅形象亮眼,演奏技艺更是扎实过硬,整场演出累计呈现了40余种古今中外的乐器。每种乐器登场时,屏幕上都会同步中英双语字幕,介绍其名称、历史渊源与演奏特色。这样的方式既帮国内观众读懂民乐背后的文化,也为海外观众理解中国乐器搭了桥,实实在在推动着民乐走向世界。

这些乐器覆盖拉弦、弹拨、吹奏、打击四大类别,其中还有改良后的韶琴,演绎的都是当代民乐的新作品、新风尚。最让人触动的,是青年演奏家们在作品选择与演绎中透出的文化自信。这份自信,一方面源于源远流长的民族民间器乐传统——古籍中记载的鼓、竽、箫、笛、琴等乐器,还有师旷、师襄等古代乐师的形象,都在舞台上变得鲜活起来;另一方面,也得益于党和国家对文化自信的倡导,对中华优秀传统文化的弘扬与创新转化。上海民族乐团顺势而为,广泛吸收外国音乐文化的有益养分,让民乐发展注入了新的活力,才有了如今的亮眼表现。

传统经典和时代声音

《海上生民乐》最打动人的,莫过于以民族音乐为根,巧妙融合“古今”与“中西”,走出了一条“由静至动、情绪递进”的演出脉络。古琴、琵琶承载的文人音乐,吹鼓乐代表的大众烟火气,都是与生活紧密相连的声音,青年演奏家们凭着扎实的基本功和过硬的技巧,把这些作品的内涵诠释得精准到位。

我国民族器乐的历史早已刻进文明长河。1986年河南舞阳县贾湖新石器时代遗址出土的骨笛,是我国出土文物中最早的乐器,能吹奏出六、七声音阶。开场曲《汲古》就选用骨笛与排箫这两种古老乐器,三人组合的演绎方式新颖别致,演奏者身着汉服登场,幽雅抒情的旋律里,满是细腻的情感;《火舞》则全靠中国大鼓、通通鼓等打击乐器,乐师们或轻击、或侧击、或齐击、或花打,把生命的雄伟壮阔展现得酣畅淋漓;春秋战国时期伯牙弹古琴遇知音的《高山》《流水》家喻户晓,而《山水》这首作品,用箫、笙、阮等七种乐器编排,舞美背景借用上海博物馆藏的元《钱选浮玉山居图》,恰如其分地营造出“天籁和鸣,山水遇知音”的意境;琵琶二重奏《离歌》改编自古曲《霸王卸甲》《十面埋伏》,这两首曲目是中国传统琵琶武曲的经典曲目,历年来曾有刘德海等多位琵琶演奏家演奏。演奏者将琵琶音色发挥到极致,运用扫弦、轮指、绞弦等技法,模拟历史人物的情感对话,还融入了京剧表演元素,既保留了古曲的厚重感,又让作品有了现代生命力。

在融合的尺度上,这场音乐会把握得恰到好处——既没有陷入“西方元素主导”的异化,又实现了“中西优势互补”的创新。唢呐表演打破了“红白喜事专属”的刻板印象,传递出都市旋律与精湛技艺。尤其是两名唢呐演奏家走进观众席“炫技斗琴”,用难度极高的“循环换气法”演绎,弱声吹奏的把控、音量的调节、换气的衔接,每一处都赢得阵阵掌声。配合着舞台灯光与音乐风格的切换,瞬间从民乐风切换到DJ风,现场热情被再次点燃。还有改编自俄国作曲家里姆斯基-科萨科夫名曲《野蜂飞舞》的《蜂飞》,原曲以旋律极快著称,常被钢琴家和小提琴家用作展示演奏技巧,而《蜂飞》选用五件中国乐器演奏,融入电声与打击乐互动,碰撞出全新的音色质感。

国际表达和当代气质

《海上生民乐》的成功,还在于抓住了音乐“情感共鸣”的本质。过去不少人觉得民乐像“博物馆里的文物”,而这场音乐会通过形式创新,让民乐有了当下生活的温度,彻底刷新了大众对民乐的传统认知。

首先是表演模式的革新。传统民乐演出中,演奏者多是“静态演奏”,与观众互动不多;而这场演出里,演奏者全程动态呈现——唢呐演奏家近距离与观众互动升温,骨笛演奏者在舞台上游走,让观众仿佛“穿越历史”,彻底打破了“民乐演出沉闷”的偏见。更难得的是,所有演奏者全程无谱演奏,情感通过肢体语言自然流露,真正做到了“人乐合一”。

其次是乐队编制与编配的巧思。摒弃了传统民乐团“大而全”的编制,转而“因曲定编”——《墨戏》只用古筝独奏搭配多媒体,突出乐器的细腻音色;《火舞》以打击乐为主,强化节奏的冲击力;《丝路》采用民乐合奏形式,展现恢弘气势。这种灵活搭配的方式,让每一件乐器都能在合适的作品中发挥最大价值,既体现了民乐的多样性,又保证了音乐的整体协调,让观众享受了一场视听盛宴。

上海民族乐团“民族音乐为根、国际表达为径、当代气质为魂”的创演理念,在《海上生民乐》中得到了充分体现。民族音乐筑牢了作品的文化底色,国际表达让民乐跨越了文化边界,当代气质则让传统与现代观众的审美需求同频共振。这场音乐会不仅为中国民乐的创新发展探索了新路径,更向世界展现了中华优秀传统文化的当代魅力与无限可能。

作者:田金迪,艺术学博士,重庆市文化和旅游研究院助理研究员,重庆市沙坪坝区曲艺家协会秘书长,中国艺术人类学学会秘书处成员。

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)