国庆节日期间,天天转美术馆、文化馆、博物馆,收获最大的,是在巴南木洞水驿博物馆看到了以前没有看到过的水驿史料。十多年前,我撰写了一篇《重庆历代水驿钩沉》的文章,苦于资料的缺失,其中有许多历史空白期的资料需要填补,木洞水驿博物馆展示的一些珍贵文物史料,正好补充了我对重庆水驿相关知识的缺失,这是特别值得高兴的一件幸事。

巴南木洞水驿博物馆设在位于长江与五步河交汇的木洞巡检司内,建筑面积达1917平方米。此处离朝天门约一百余里水路,经著名的古代巴地长江三峡(石洞峡、铜锣峡、明月峡统称“巴峡”),位于古代巴峡的尾部,旧时行船,恰好是一天的路程。清乾隆时王尔鉴《巴县志》舆图上,也明确标注出了巴地三峡的具体位置。长江、嘉陵江汇合后即进入到石洞峡,而朝天驿就在石洞峡(巴峡)的上端。出明月峡后,木洞一带江面宽阔,江水在这里转了一个大湾,冲出一座桃花岛,岛的尾端叫苏家湾,清初康熙九年(1670)建有中江寺。

实际上,这百里长江巴峡,乃大有文章值得挖掘。除王维《晓行巴峡》外,白居易有“荔枝生巴峡间”的名句,杜甫也有“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”的诗境,陆羽的《茶经》中也明确记载了巴峡有巨大的茶树,唐时就盛产茶叶……唐水部郎中司空曙有《发渝州却寄韦判官》“红烛津亭夜见君,繁絃管爱雨纷纷”对渝州水驿的描写等等。宋代冯时行有《宿石洞峡》诗篇存世,中有“五十七年来往处,扁舟几系乱云边”句,明王廷相,清初王士祯以及后来的王尔鉴、姜会照等,对巴地三峡特别是木洞水驿,都有非常直观的诗篇描写。

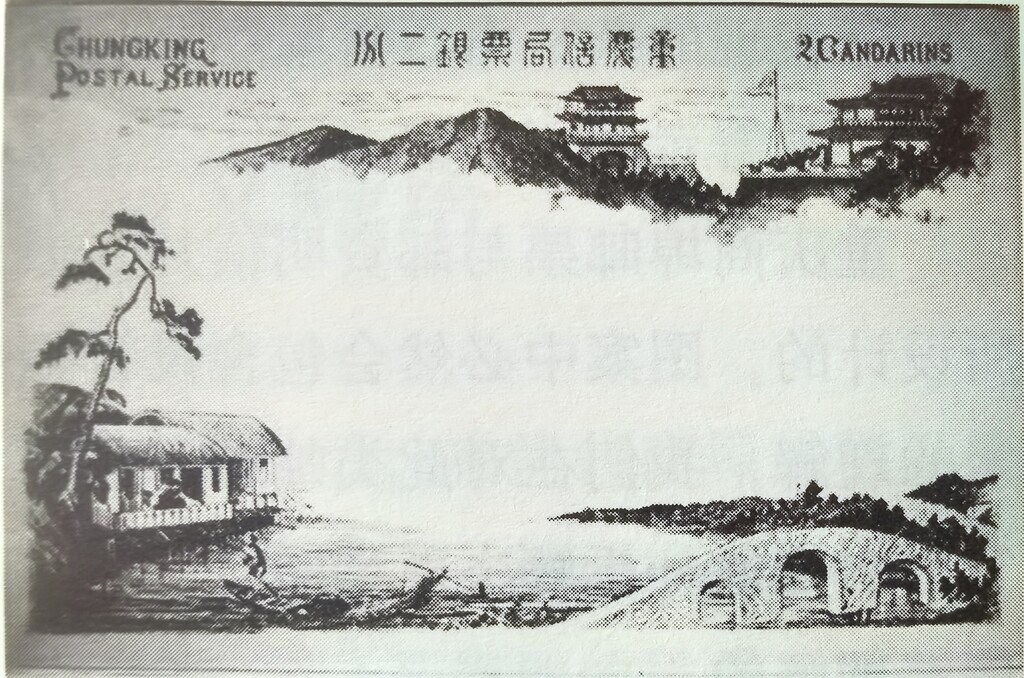

木洞自古是老巴县著名的水码头,水运商贸十分繁荣,清代时期,设有滇、黔、川、湘、鄂五省公所,美、英、日等也设立有代办机构,甚至重庆海关也延伸到这里验关。当时江上百舸争流,河岸有“五里长街”“一里码头”的景象。木洞水驿由来已久,代有传承,尤其是明、清等多有记载,被称为老巴县四大水驿之一。抗战时期,周恩来为林卓午题写“传邮万里 国脉所系”,将邮驿的历史地位,提升到“国脉”的高度,其重要性是不言而喻的。木洞水驿历史贡献极大,恕不一一细表。将博物馆置于木洞巡检司内,也算是饶有深意,巡检司的设置,处于旧时官僚体制的末端,在封建社会中,巡检司参与义学、社仓、民信等地方管理相关事务,也有其基层社会管理的重要性。水驿博物馆展示的核心内容,有水文地理,商贸交通,古代邮驿几大块面,博物馆通过数字技术的应用,以全息投影的方式,重现了古代码头生动画面,让观众沉浸式体验到当年的情景,融入到真实历史的回顾之中。我们看到馆内展出的珍品琳琅满目,其中有南宋《吴船录》刻本中所绘制的“明月峡栈道图”,清《平滩纪略》古籍原件,“独石口”驿站铜印等200余件文物。展品中有一枚销“东川.木洞”邮戳的民国孙中山像普通邮票,这就过于“普通”了,建议换成清代表现巴地长江三峡景物的商埠邮票和邮资明信片,或者是“麻乡约民信局”的邮资用品,这些现在都不难找到。

江山代有才人出,各领风骚数百年。前些年获赠了一些关于木洞事物的书籍,如《木洞山歌》《木洞故事》《木洞禾籁》等,其中由重庆出版社发行的《木洞古镇文脉》大开本400多页达55万字之巨,集木洞文脉之大成,谈到木洞水驿的仅寥寥数行,我注意到其中所谈到的移民部分。明末清初,木洞一带和重庆多地一样“十室九空”,三位作者引用了《喻氏贵蹇支派族谱》《蒋氏长延坪宗支族谱》《胡姓马岭宗支族谱》等来加以说明,足以证实数百年来,木洞移民文化渊源之深远,其中有很多值得研讨的课题。但如果系统地联系起来加以观察,可以发现与水驿(邮政、民信)相关的如明、清及民国时期“麻乡约”的实物,存在着不少缺项,建议在条件许可的情况下,可否进行适当的增加和调整。

(作者:钟传胜,系重庆市文艺评论家协会会员。)

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)