诗舞千古名篇,传承家国情怀。本期,让我们走进《春夜喜雨》。

如果雨有颜色,她应该是翠绿的吧。

如果雨有心情,她应该是喜悦的吧。

如果雨有记忆,她应该还记得——

公元761年的春天,无意间拯救了一颗快要干涸的诗心。

《春夜喜雨》是杜甫在草堂时期写下的最“喜悦”的五言律诗。此时距离他“裘马颇清狂”的少年游,已经过去了整整三十个春秋。他像一粒渴望扎根的种子,被命运驱赶着东奔西走,从吴越大地到齐赵平原,从困守长安到远走秦川,杜甫始终没有遇见自己的沃土,却在一个出其不意的春天痛饮下了一场好雨——“有多少浓郁顿挫的痛,就有多少达观不屈的逆境重生。”

杜甫笔下的《春夜喜雨》

一首五律,四句话,藏进了人生的四季——

对孩童而言,“当春乃发生”的雨是可爱的。

对少年来说,“随风潜入夜,润物细无声”又是一种多么高尚的品格。

人到中年,终于明白:这场落在杜甫草堂前的雨,也落在了自己负重前行的肩头。原来最动人的不是晴空万里,而是泥泞路上那场“知时节”的成全。

等到老了再读它,指尖摩挲的或许就不再是文字了,而是岁月的田畦上长出来的一片黄金,在万丈晨辉中,结成为归去来兮的圆满。

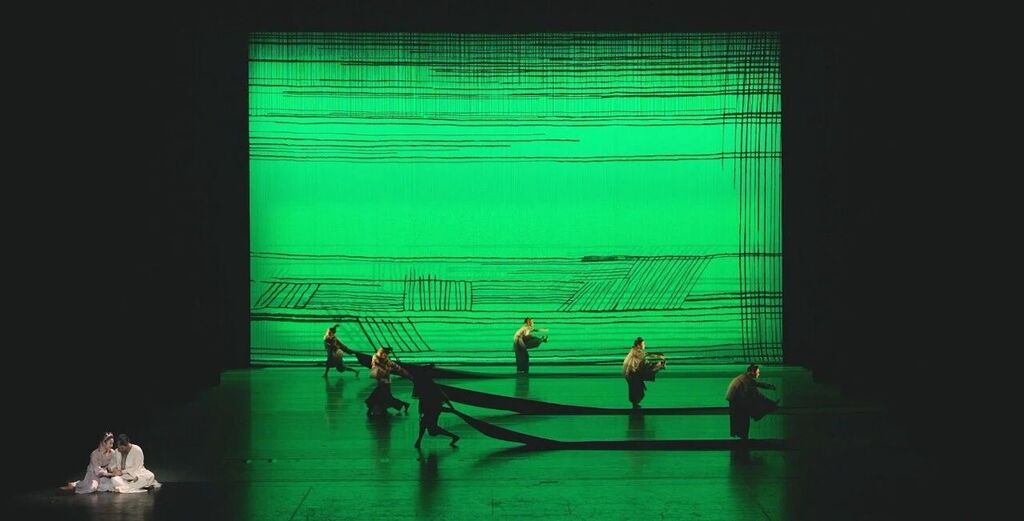

舞剧中的《春夜喜雨》

在舞剧《杜甫》长达一个半小时的沧桑叙事中,舞段《春夜喜雨》如同一缕乍泄的天光,令无数观众喜泪交加。但这段舞却没有把重心放在翻译诗文上,而是将杜甫在同一时期创作的诸多意象,统统借着一场好雨,重构了一个犁破春泥、垄上生香的春天。

春天的第一缕光是挤开大幕,贴着地面钻出来的,

带着泥土的气息,带着晨露的重量。

一个清瘦的身影,一卷简单的行囊,别过了半个盛唐的寒凉。

杜甫是这样出发的,他便也这样孑然地回来了。

一个看得见真实的人,一个总想抚平苦难的人,一个诗人,注定了孤独。

把半生的功名轻轻放下,拥抱湿漉漉的绿色吧,春耕快要开始了。

这世上所有被苦难压弯的腰杆,正在长满疮痍的大地上播种新的人间。

雨丝密了,白头醉了,时间仿佛发芽了。

把鞋袜都脱掉,把双脚踩进泥土里,

还有什么比脚踏实地更让人喜悦的呢?

大地收藏了多少苦难,就孕育出多少希望;

吞下了多少眼泪,就流淌出多少笑容。

雨更密了,春雷醒了,青丝仿佛回来了。

杜甫看见他磨砺了半生的追寻没有错,身后的他们就是最好的证明。

“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!”

若此生不得见,那就把它种在我们民族的土壤里,总有一天,后世一定会看见!

舞段《春夜喜雨》倾吐了全剧最深邃、最宏大的赞美——这是杜甫的雨,是所有人的喜雨,更是文明长河里永不止息的回响。它的“喜”是狂喜,也是隐忍;是欣悦,也是悲悯。诗人用一生等待的春天,终于在舞台的稻浪里颗粒归仓。当杜甫又一次回到那束孤光之中,全剧也献上了无声的回应:你的嗟叹已成沃土,千万个我们躬身成犁,春雨落下的地方,站着不倒的丰年。

文图/重庆歌舞团

相关链接:

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)