诗舞千古名篇,传承家国情怀。“诗舞共鸣”系列继续和您分享舞剧《杜甫》里的诗。本期,让我们走进《述怀》与“三吏三别”组诗,那一段被史笔轻描淡写、却被诗化为刻骨铭心的乱世离歌。

杜甫笔下的《述怀》与“三吏三别”

乾元二年(759年)春,河南道石壕村的一个夜晚,急促的敲门声打破了寂静。官吏前来抓丁,老妇人的哭诉声在夜风中颤抖:“三男邺城戍,一男附书至,二男新战死。”

时任华州司功参军、年近半百的杜甫,正从洛阳返回华州任所,短短数月间,将沿途所见所闻凝结成《石壕吏》中“吏呼一何怒,妇啼一何苦”的激烈冲突,《新婚别》中“暮婚晨告别”的短暂婚姻悲剧,《垂老别》中“子孙阵亡尽”仍被迫参军的决绝等——“三吏三别”六首传世之作,永远定格在中国文学史上。而仅仅两年前,当他从叛军控制的长安逃至凤翔,被肃宗授为左拾遗时写下的《述怀》,还带着“麻鞋见天子,衣袖露两肘”的欣喜与期待……目睹这一幕,却无能为力。此后,杜甫手中的笔从宏观的家国感慨,转向微观的个体关怀的转变。

舞剧中的《述怀》与“三吏三别”

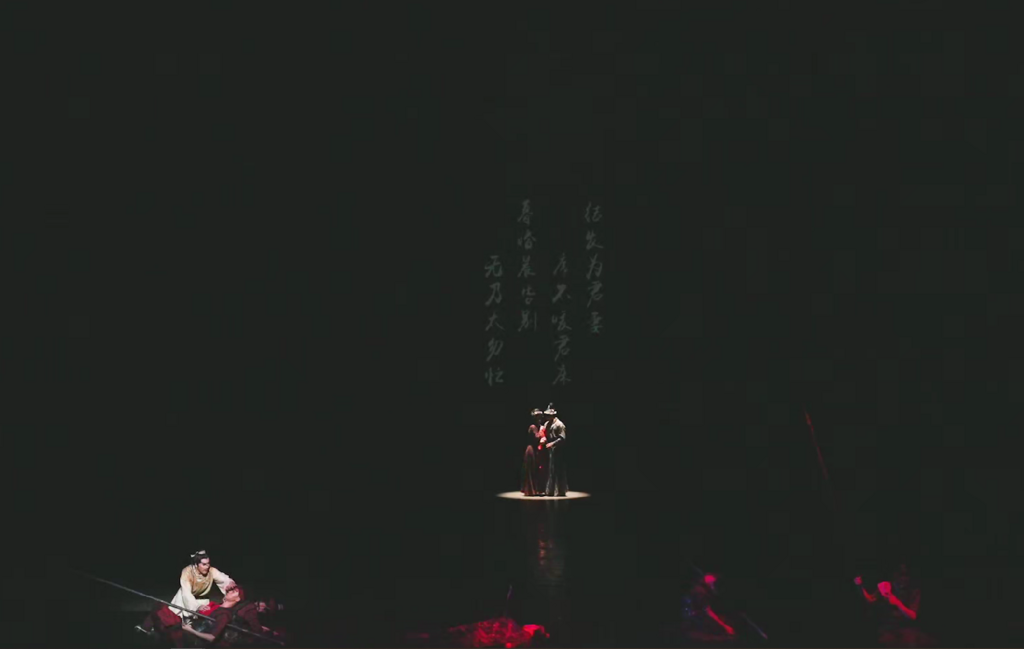

舞台被分割成生死两隔的疆界。

即便是亮起微弱灯光的瞬间,就撕开了盛世的伪装。

舞台前部,血红的阴影里尸骸、残甲铺就生死场,

倒伏着层层叠叠的战士躯体,

他们是谁的“春闺梦里人”,又是谁“白首不分离”……

舞台后部,三副诗词投影下方,是三组缓缓起身的身影:

是新人新婚终成诀别;

是老夫妻白首竟分离;

是流落夫妻相顾无言。

他努力,非常努力地想把“信物”带回,

然而光影如刀,将生与死、聚与散、梦与醒,

划出一道无法逾越的鸿沟。

没有哀乐,只有风声穿行于诗句之间,

像千年的叹息,吹过每一颗未曾冷却的心。

舞台上,赫然同时出现两个杜甫。

一边是尽职请愿的青年杜甫,官袍沉重,每一步跪拜都压着乱世的尘埃;

一边是诗魂不灭的老年杜甫,素衣飘零,每一寸目光都燃着赤子的火焰。

他躬身时,他昂首。

他屈膝时,他挺脊。

身旁走过的冷冰冰的仪仗队,

抬着的是功名利禄,碾过的是黎民悲声。

他依旧不甘心,他依旧在怜悯。

其实他内心何尝不是

在等一声良知的回响,在等一个未冷的人间。

当两双相同的眼睛对望——

一双映着天地的浩然气,

一双盛着人间的不得已。

鼓点如心跳,将两个身影撕扯又缝合。

他抓不住他,如抓不住盛唐的月亮;

他甩不开他,如甩不开骨血里的悲悯。

最终,当肉身与灵魂达成和解,从此人间多了一位“诗圣”。

若说《述怀》是“士大夫的生死书”,记录着知识分子在乱世中的忠诚与挣扎;“三吏三别”则是“民族的创伤录”——它打破了传统战争诗的英雄叙事,首次将镜头对准底层:暮年的老妇、新婚次日的新娘等等,这些被历史忽略的个体,在杜诗中获得了永恒的生命。正如《中国大百科全书》所评:“杜甫用五言诗的韵律,将安史之乱的苦难凝固成了‘诗史’,让后世得以触摸到真实的历史温度。”

从一粒细沙中窥探世界,在一朵野花里寻觅天堂。蝴蝶从野花飞出,越过时间的沧海。1200 多年前,杜甫用笔墨为乱世立传;今天,我们用舞蹈让悲悯重生。杜甫的伟大,不在于他记录了历史,而在于他始终站在苦难之中 ——《述怀》的个人伤痛里有家国,“三吏三别” 的众生苦难里有共情。他留下的诗歌,成为照亮中华民族精神世界的明灯,这或许就是经典的力量。

文图/重庆歌舞团

相关链接:

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)