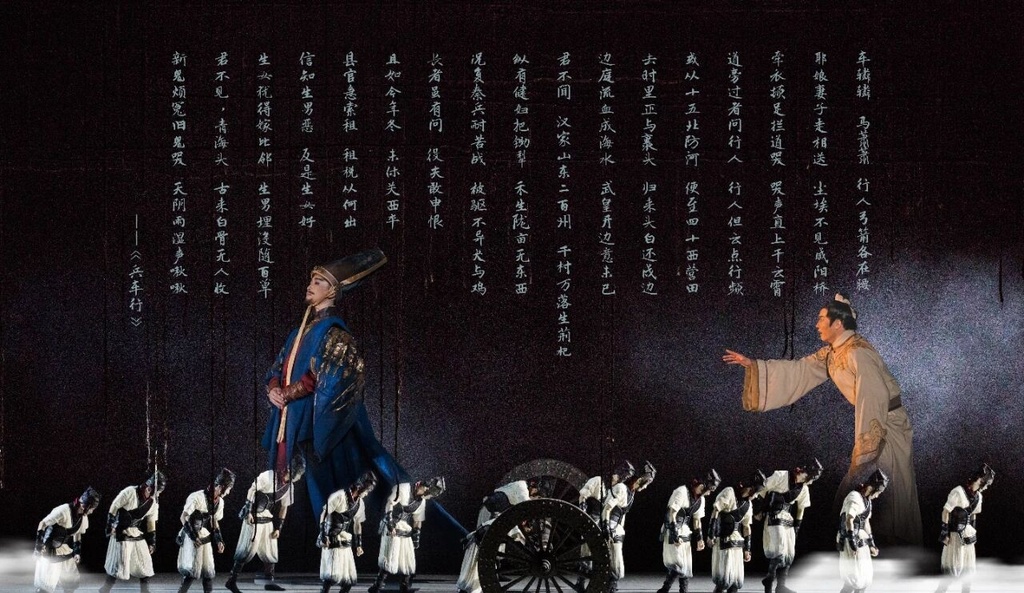

舞剧《杜甫》以沉郁顿挫的舞步,舞出忧国忧民的史诗。那“车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰”的乱世图景,那“牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄”的人间惨剧,无一不令人动容:千古诗行从不只属于书页——它们是血泪,是呐喊,是民族记忆深处永不愈合的伤痕与良知。

让我们走进舞剧《杜甫》中的《兵车行》,在沉重的舞步中,聆听那穿越千年为黎明百姓的呐喊声。

杜甫笔下的《兵车行》

《兵车行》创作于唐玄宗天宝十年(751年),正值朝廷频繁征兵、连年开边,百姓苦于兵役徭役,家破人亡。仅得“参列选序”资格杜甫亲历民间疾苦,愤而写下这首“即事名篇”的新题乐府,以白描之笔,直击战争之痛,被誉为“诗史”典范。

舞剧中的《兵车行》

在舞剧《杜甫》中,这一段被演绎为全剧最具震撼力的群舞篇章,以极简而极具张力的肢体语言,将诗歌的悲悯转化为舞台的惊雷。天宝十年正月,玄宗举行祭祀太清宫、太庙和天地的三大盛典,杜甫因预献三《大礼赋》,得到玄宗的赏识,命待制在集贤院,然而仅得“参列选序”资格只能在长安等候分配。舞段《兵车行》在一阵铿锵的战鼓、急促的马玲声中,杜甫与一队脚步沉重的士兵步入舞台。

凄厉悲鸣的箫声,一队脚步沉重的士兵缓缓走来。在这里,命运不再眷顾任何生命。整齐的踏步声合着行军的鼓点,奔赴一场生死未卜的战场。一名老妇颤巍巍地捧水给士兵,也许是她的孩子,也许素不相识,士兵饮罢,双膝跪地,以最深的礼致敬母恩,随即决然转身,奔赴远方。白发飘零,只留下老妇孤影伫立,目送千军,望断归途。

“权”昂首而过,步伐沉稳而傲慢,自行军队伍中缓步穿行。他是高高在上的符号,是权力本身的化身,目光不落尘埃,衣袖不染风尘。杜甫低头,瞥见自己卑微的官服,没有迟疑,躬身向前,双手微颤却坚定,试图拦下那列走向深渊的队伍——然而,杜甫被拒踉跄跌倒,权贵拂袖飘然而去,是割裂,是深渊,理想未死,但已负重前行于暗夜;诗心尚在,却不得不在沉默中燃烧。

杜甫孤勇地走向那滚滚前行的车轮——他不是阻挡,是叩问;不是对抗,是献祭。舞台深处,投影浮现“耶娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥”的诗句,字迹未干,车轮已至,墨痕在铁轨下寸寸碎裂,如家园倾覆,如人伦撕裂。那不是征途,是碾碎千家万户的宿命之轮。他立于风中,衣袍猎猎,身影渺小如尘,却以一介书生之躯,试图撑住即将崩塌的天地。诗未尽,家已散;笔尚温,泪已干。慎莫回望,慎莫回望——身后,再无故园。

舞蹈《兵车行》是舞剧《杜甫》承上启下的关键舞段,采用大写意手法,摒弃写实战争场面,通过百姓群像的集体佝偻、车轮阴影的笼罩,传递“牵衣顿足拦道哭”的普遍性悲剧。舞者动作以“沉滞—爆发”为节奏,如突然跌倒、挣扎爬行、集体托举车轮等,模拟对战争洪流的无力抵抗。《兵车行》,以舞为史,刻下乱世中最沉痛的一笔。

舞剧,是一幅流动的画,也是一本无字的书。它以肢体为笔,以节奏为墨,在舞台上书写文明的肌理与情感的深度。重庆歌舞团的舞者们,正以当代美学的视角与东方精神的根脉,不断拓展中国舞剧的艺术疆界。

所以,朋友,请您也不妨换一种目光去凝视舞台——这里不只有悲壮,更有良知;您能感受的不只是节奏,更是历史深处那一声声不肯沉默的叩问。

文图/重庆歌舞团

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)