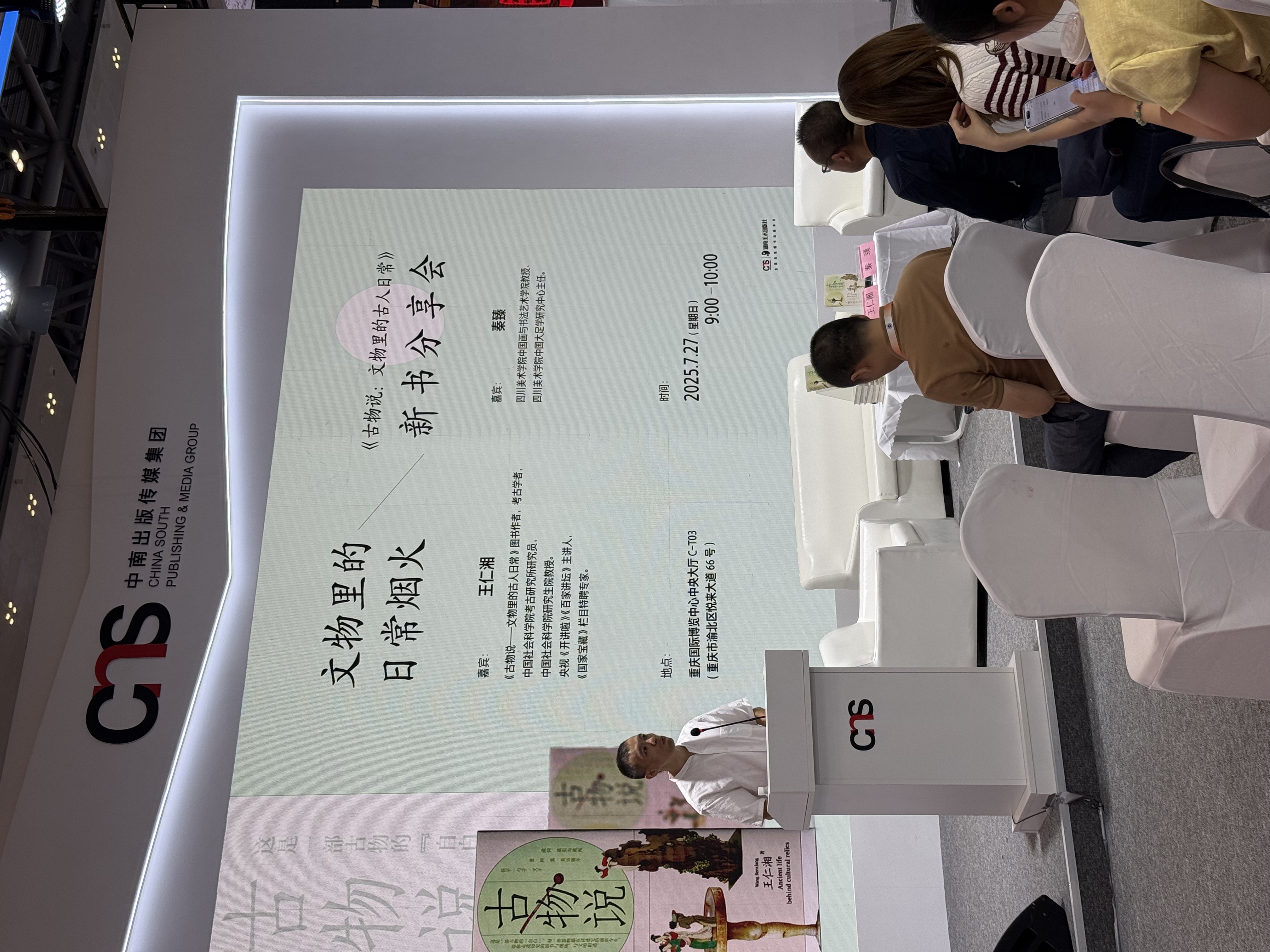

第1眼TV-华龙网讯(通讯员 杜作波)古人吃饭用什么餐具?出门穿什么鞋?通过这本新书,你也许可以走进千百年前古人的烟火日常。7月27日上午,全国书博会中南传媒展区人头攒动,《古物说:文物里的古人日常》新书分享会在此举行。中国社会科学院考古研究所研究员王仁湘与四川美术学院教授秦臻两位考古学者,以“古人日常”为切口,“以生活烟火”为话题,带领现场读者透过文物的细节,触摸千年前的生活温度。

让文物讲“家常话”:一本书的诞生与初心

活动伊始,主持人介绍了两位嘉宾的学术背景——同为四川大学考古专业的王仁湘与秦臻,因对“文物生活化”的共同关注结下深厚学术情谊。随后的图书介绍视频,串联起书中精彩片段,一件件文物在作者的生动诠释下,复原出古人生活的烟火现场。

“我们做研究,过去比较注重历史的主线,或者说是主干,而这本书描述的是历史的细节,是枝叶。细节往往是丰富的,它能增加历史的真实感。”两届中国好书奖作者王仁湘分享了写作《古物说:文物里的古人日常》的初衷,“用古物来说古人,说他们的行为方式、思维方式,说他们的追求,心里的追求。”

秦臻作为本书的首批读者,特别推崇其“小切口见大历史”的叙事方式:“书中没有罗列考古数据,而是从‘吃饭用什么餐具’‘出门穿什么鞋’这些日常细节入手,让读者能瞬间代入。”

饮食里的千年对话:古今一致的美味追求

“民以食为天,古人的餐桌比我们想象得更热闹。”王仁湘从“烤肉串”这一现代美食切入,揭示了一段跨越千年的文化回响:山东诸城汉代画像石上,烤肉者手持的扇子与如今新疆维吾尔族人烤肉用的扇子形制几乎一致。“这种扇火工具从中原传到西域,又随烤肉技艺传回内地,恰是丝绸之路‘双向奔赴’的生动见证。”

谈及重庆人熟悉的饮食,秦臻笑着补充:“大足石刻里也充满了日常生活的烟火气,正在做饭的厨子、低头喂鸡的女子等,都有生动刻画。感兴趣的观众可以去了解。”

穿戴与信仰:生活细节里的文明密码与文化基因

从饮食延伸到穿戴——带钩的典故让现场笑声不断。王仁湘讲起了齐桓公与管仲的故事:“如果不是这枚带钩,春秋的历史可能要重写……在带钩这个小物件里,我们看到了历史的大方向。”

秦臻则分享了汉唐服饰的“时尚混搭”:“新疆出土的汉代锦袍,领口用了西域的卷草纹,袖口却是中原的宽袍设计,就像当时有人穿胡服、戴汉冠,时髦得很。”

汉代说唱俑赤足的细节,引出了古人“脱鞋入室”的礼仪。王仁湘解释:“说唱俑是赤脚的,因为古人进屋要脱鞋,这个俑在室内表演,自然要遵守礼仪。”

秦臻补充道,陪葬品是古人生活的“镜像”:“我们曾在一座汉墓里发现过陶制的猪圈、灶台,连厕所都做得惟妙惟肖,可见古人多希望把生前的烟火气带到‘另一个世界’。”

信仰话题则充满浪漫色彩。王仁湘介绍,从二里头遗址的绿松石龙,到石家河的玉凤,龙凤信仰有着众多的早期实物例证,这些都是中华文明的源头。秦臻以镇墓兽回应:“它看似狰狞,实则是‘守护神’。就像现在门口放石狮子,古人用镇墓兽护佑逝者,这份对安宁的追求从未变过。”

互动环节中,读者提问踊跃。一位女士说道:“看了书才知道‘弄璋弄瓦’不是重男轻女,而是因为男女分工的不同。璋是礼器,瓦是纺织工具,古人用璋和瓦表达对孩子的期待。”热爱美食的读者则对书中的各色“食单”热情高涨:“连个小小的包子也有生动的壁画特写。”

据悉,《古物说:文物里的古人日常》由湖南美术出版社出版,已在全国同步上市,为读者打开了一扇触摸古人日常的温暖窗口。正如王仁湘所说:“文物是古人的生活碎片,把它们拼起来,就能听见历史的心跳。”

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)