第1眼TV-华龙网讯(记者 徐云卿 胡珂瑞)“一定要注意肢体的向上延伸感,保持眼神和情绪,不要松懈……”8月14日下午,重庆芭蕾舞团排练厅内,重庆芭蕾舞团艺术总监、芭蕾舞剧《归来红菱艳》总导演刘军正在为演员们悉心指导。

据了解,由中共重庆市委宣传部、重庆市文化和旅游发展委员会、北京舞蹈学院、重庆市渝中区人民政府联合出品的芭蕾舞剧《归来红菱艳》,即将作为全国唯一一部芭蕾舞剧、重庆唯一一部舞剧,于9月进京,参加纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年优秀舞台艺术作品展演活动。

一部芭蕾舞剧,如何讲好重庆抗战故事?如何在全国舞台上绽放“重庆风采”?近日,第1眼TV-华龙网记者走进重庆芭蕾舞团,对舞剧主创团队进行了采访。

缘起

从历史深处打捞“艺术火种”

芭蕾舞剧《归来红菱艳》主要讲述爱国艺术家“莲”从海外来渝,奔赴抗日救亡战场、呼唤民族觉醒及抚育抗战难童的故事。而此剧的女主角“莲”的原型,正是我国著名舞蹈艺术家、舞蹈教育家戴爱莲。

戴爱莲是中国当代舞蹈艺术先驱者和奠基人之一,曾出任第一任国家舞蹈团团长、第一任中国舞蹈家协会主席、第一任北京舞蹈学校(现北京舞蹈学院)校长、第一任中央芭蕾舞团团长等,被誉为“中国舞蹈之母”。

纵观她的人生道路与艺术生涯,在重庆的那段峥嵘岁月,可谓是一个重大的转折点。

抗战时期,侨居海外的戴爱莲怀着爱国之情,回到了中国。1941年,戴爱莲携宋庆龄信件奔赴重庆,结识了周恩来等共产党人,并表达了想去延安的心愿。最终,在周恩来的建议下,她留在了抗战大后方重庆。

在渝期间,她先后任国立歌剧学校、国立社会教育学院舞蹈教师,后受陶行知邀请前往育才学校创办舞蹈组。在抗战的特殊时期,她多次组织抗战义演募捐,还创作了《空袭》《思乡曲》等舞蹈作品,对宣传抗日起到了积极作用。工作之余,她还致力于中国民族民间舞蹈的采集和整理、演出和研究,并将西方芭蕾艺术与中国民族民间舞蹈相结合,开创舞蹈艺术的中国道路。

“抗战时期,大批文化精英汇聚在重庆,他们以笔以歌以舞等形式,鼓舞民众斗志,讴歌爱国情怀,浓墨重彩地描绘出中华民族的不屈意志,戴爱莲先生就是其中一位。”谈及《归来红菱艳》的创作初衷,刘军的眼里满是敬意。

早年,刘军赴英国皇家舞蹈学校留学、成为德国柏林国家芭蕾舞团首个亚洲籍舞蹈演员时,她就与戴爱莲有过数次交集,受到了她的鼓励与指点。

“从最初排演重芭建团之作《追寻香格里拉》,我就已经不自觉地追随她;到现在创排《归来红菱艳》,可以说是对榜样的致敬。”刘军告诉记者。

根植

舞剧中的重庆辨识度与精神内核

谈及《归来红菱艳》中舞蹈艺术的创作过程,刘军告诉记者:“为丰富该舞剧的艺术表达,我们在《归来红菱艳》中巧妙结合苗族舞、藏族舞、维吾尔族舞等中国民族民间舞元素。同时,作为一部重庆题材、重庆原创、重庆演绎的精品力作,在舞蹈编排、舞台设计方面,更是融入了深刻的重庆印记,通过将重庆的地域特色与城市精神深度融合,构建起极具辨识度的艺术表达。”

错落有致的吊脚楼、层层叠叠的石板阶梯、细雨朦胧的山城街巷、负重前行的川江纤夫、流光溢彩的秀山花灯……这些标志性元素,生动还原了战时重庆的自然与人文风貌,将80多年前的重庆鲜活地呈现在观众眼前,既让观众体会到战时艺术家们扎根山城、激励斗志的家国情怀,也透过历史场景折射出中国共产党在抗战时期坚守文化阵地的远见与担当。

“重庆是一座英雄的城市,历史文化底蕴丰富且厚重。重庆芭蕾舞团,作为根植于这片土地的国有专业文艺院团,必将矢志不渝讲好重庆故事、传递重庆声音。”刘军表示,重庆芭蕾舞团成立13年来,创排了多部极具东方风韵的芭蕾舞剧,《归来红菱艳》则是讲述家乡重庆的故事。通过对历史题材的现代演绎,展现中华民族万众一心,重庆人民坚韧、忠勇的精神内核。

淬炼

日复一日训练中的“足尖修行”

每天训练7小时,高温天气也丝毫不能懈怠——这是《归来红菱艳》演员的训练日常。演员们的成长与收获,也在这场淬炼中愈发鲜明。

据介绍,《归来红菱艳》以双线叙事,明线是从海外归来的女主角“莲”自我觉醒、以舞报国,暗线则是以男主角“轩”为代表的中国共产党党员对“莲”等人的引领。其中,“莲”和“轩”分别由重庆芭蕾舞团青年演员李思雨、杨晨呈饰演。

“最初知道自己扮演这个角色时,我很惶恐。”李思雨坦言,“莲”的“神圣感”让她倍感压力——她不仅是一个优雅的芭蕾舞者,更是一个以舞报国的坚毅战士。“她是一位具有全球视野、民族情怀的芭蕾艺术家,舍弃海外的安稳生活,毅然回到民族危亡的祖国,在以周恩来为代表的中国共产党人的引领下,以舞为战,激励民众斗志、抚育战争难童。从她的身上,你能感受到一种力量感和精气神。”

为了演绎好这种力量感与精气神,李思雨除了通过手机、书籍等去了解戴爱莲的事迹,更向刘军等曾与戴爱莲接触过的专家讨教,熟悉她的点点滴滴。在一场又一场的演出中,她与“莲”越来越近。

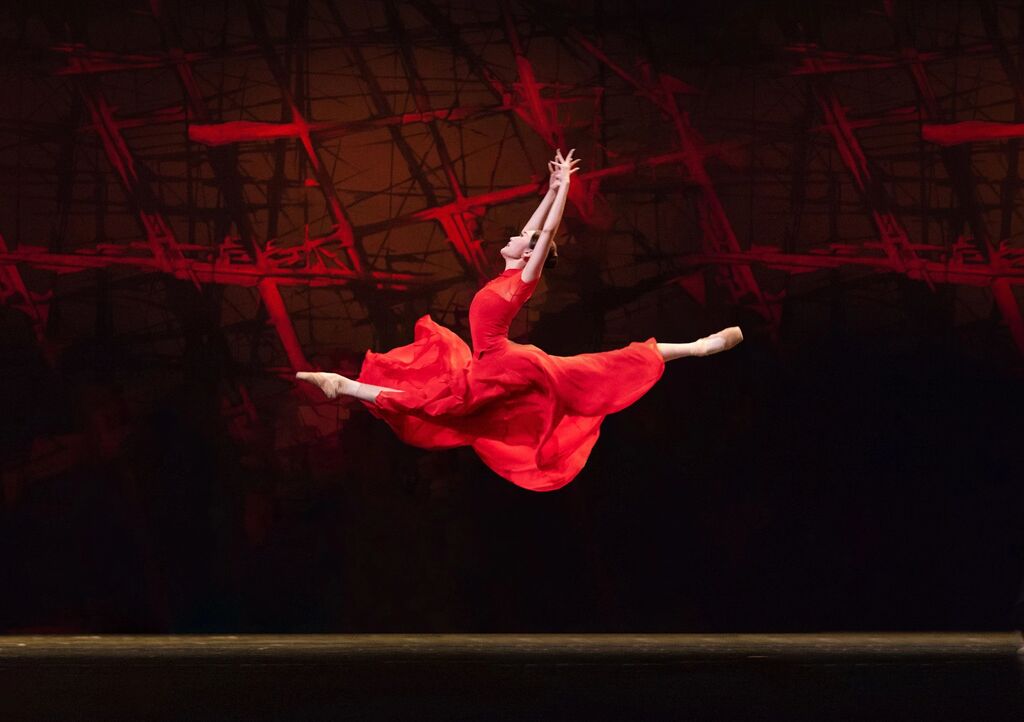

“最让我刻骨铭心的是‘莲’在废墟中起舞的那一幕。满目疮痍的街道上,她一身红裙傲然挺立,足尖划过破碎的大地,宣示着不屈的脊梁。周围的民众一次次倒下,又一次次站起,那种强大的精神力量,让我每一次在舞台上都心潮澎湃。”李思雨说道,“慢慢的,我不再是演她,而是相信自己就是她。”

杨晨呈也从自己的角色“轩”中,接受了精神的洗礼。“作为舞者,这个角色通过充满力量的肢体语言,赋予了我极具张力的艺术呈现空间。刚劲有力的舞姿和饱满澎湃的情绪,展现出中国人民伟大的抗战精神,让这段历史在当代舞台上焕发新的生命力。”

回响

从山城到世界的“文化共鸣”

从2023年首演至今,《归来红菱艳》已在全国演出90场,即将于8月22日、23日在重庆大剧院上演第91场、92场,上演的版本也从1.0升级到了5.0。

几乎每一场演出,刘军都会坐在观众席里,观察周围观众对于舞剧的反应,并在演出结束后收集他们的意见,以及时对舞剧进行修改、打磨,例如删掉拖沓的情节,让每一个舞段都有其精彩之处吸引观众。

“不忘本来、吸收外来、面向未来,我们创作文艺作品的初衷就是满足人民群众对美好生活的需要,一部作品如果不受观众欢迎,就没有生命力。”刘军表示,不少观众认为舞剧既满足了她们对唯美芭蕾的既定期待,又能从抗战故事中感受信仰的力量,观后还会主动了解重庆大轰炸的历史。“我们也发现,专家学者与普通观众,对舞剧段落精彩与否的评价是一致的,这更促使我们持续汲取意见、精雕细琢。大众的反馈是我们创作路途中的同行者。”

通过反复的打磨,《归来红菱艳》收获了不俗反响——重庆有超3万人次的观众看过这部剧,其中既有3、4岁的小孩子,也有88岁的老人;8月22日场次的门票已经售罄,23 日的余票也所剩无几;曾有外宾团的文化参赞主动邀请《归来红菱艳》前往欧洲演出……

“这也是《归来红菱艳》的使命之一。我们希望让全国各地、世界各地的观众看到重庆、中国的抗战故事,通过芭蕾这种国际语言,传递不屈不挠的抗争精神和珍爱和平的信念。”刘军说。

能够代表重庆艺术作品和芭蕾舞剧入选纪念抗战胜利80周年优秀舞台艺术作品展演,对重庆芭蕾舞团和《归来红菱艳》来说,又是一个新的开始。

“作为重庆进京演出的唯一剧目,《归来红菱艳》的意义在于,它是党的二十大后重庆创作的文艺精品,是重庆文艺界在抗战胜利80周年之际,向重庆这座英雄城市、向伟大的中国人民献上的礼物。”《归来红菱艳》文学顾问、重庆史研究会名誉会长周勇认为,这是全国入选22部作品中唯一的芭蕾舞剧,这对成立仅13年的重庆芭蕾舞团来说,是中国芭蕾舞界的“重庆现象”的精彩展示,承载着重庆芭蕾艺术家们的文化自信和艺术力量,饱含着他们对重庆最深沉的爱,向全国乃至世界展示着重庆的独特魅力;同时,它极大提升了重庆的城市形象,是“新韵重庆”最生动的注脚。

“我们不会停止精益求精的脚步,而是将继续不遗余力地创作、排练,努力将其打造为靓丽的重庆文化名片。”刘军坚定地说道。

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)