她,已逾耄耋之年,满头银丝如雪,鬓角霜白,岁月在她身上镌刻下了深深的痕迹,却未能削减她那份超凡脱俗的精神矍铄。尤其是那双眼睛,宛如秋水般明眸善睐,每一次顾盼流转间,都仿佛蕴含着无尽的故事与智慧,清澈得能映照出人世间最纯粹的美好,又充满了朝气蓬勃的气息,让这位老者看上去远比实际年龄更为年轻,浑身散发着不竭的生命活力与光彩。

她,正是本文的主角——车英老师。2024年重庆市川剧院启动复排《碧波红莲》这部经典剧目,我们跟随这股艺术复兴的东风,穿越时空的长廊,细细聆听车英老师与川剧之间那段缠绵悱恻、不解之缘的动人故事。这不仅是一场关于技艺传承的探寻,更是一次心灵深处的对话,让我们在古老而绚烂的川剧艺术中,感受车英老师那份对传统文化的深情厚谊,以及她如何用一生的热爱与执着,为这门古老艺术注入新的生命力,使之在新时代里依然能够熠熠生辉,绽放出不朽的光芒。

1

车佩新,一个在四川川剧界如雷贯耳的名字,正是车英的父亲。他身为一位享有盛誉的须生,以一己之力,肩负起了整个家庭——一个八口之家的生计。车英出生于1942年7月8日,她的童年几乎是在剧团的怀抱中度过。放学后,书包往边上一搁,她便迫不及待地奔向剧团的小园子,沉浸在那一出出精彩绝伦的川剧表演中。这种日复一日、年复一年的耳濡目染,让川剧不仅仅是艺术,更成为了她生命中不可分割的一部分,深深烙印在她的灵魂深处。

然而,车英的父亲,这位历经风雨的老艺人,却曾一度犹豫是否要让子女步其后尘。他深知,在那个年代,尽管戏曲艺术璀璨夺目,但艺人的社会地位并不高,时常遭受旁人的轻视。这种担忧并非空穴来风,车老师在小学时期就曾因“戏班子的娃儿”这一身份,被几个顽皮的男同学讥讽,甚至骂哭。那些童言无忌的话语,如同锋利的刀片,切割着她幼小的心灵,留下了难以磨灭的伤痕。

1953年,实验川剧院(市川剧院的前身)面向社会招生,这无疑为车英提供了一个千载难逢的机会。尽管父亲心中仍有顾虑,但在车英的一再恳求下,最终还是带她前往了周慕莲院长的家中进行面试。车英现场清唱了几句,她那清澈纯净的嗓音、真挚动人的情感,瞬间打动了阅人无数的周院长,周院长当即拍板留下车英。就这样,年仅11岁的车英,正式踏入了实验川剧院的大门,开启了她的川剧艺术之旅。

车英和她的同学们在周慕莲、琼莲芳、胡裕华、唐彬如等老师们的悉心教导下,仅仅三个月的时间,就有了登台的机会。车英和她的同学们即便是扮演丫头、侍女这样的配角,或是群角,都让他们兴奋不已。而那些有幸能在老师们戏中担任几句唱词的“娃娃旦””“娃娃儿”角色,更是成为了同学们羡慕的对象。因为他们能够与当时的名角同台配戏,觉得是一种无上的荣耀,足以在同学间昂首挺胸,自信满满。

在车英正好七载的学艺岁月里,每一个清晨与黄昏,都见证了她对川剧艺术的执着与热爱。从最初踏入梨园的那份懵懂与好奇,到后来日复一日、年复一年的刻苦练习,车英用汗水浇灌着心中的艺术之花,逐渐在川剧的广阔天地里找到了属于自己的位置。

车英的艺术学习正在稳步前进,亟待更多舞台展现才华。1959年初,一个名为“学生团”(对外称“新二团”)的演出团体在重庆天官府5号这个有着文化底蕴的地点上应运而生。团里担任教课的老师有:琼莲芳、薛艳秋、胡裕华、姜尚峰、陈桂贤、张洪恩、杨少安、龙云光、李家敏、刘裕能、张筱凤、陈惠琴、唐彬如、徐文瀚、陈玉骏、刘金铭、陆青云(鼓师)、何秉全(琴师)。在“学生团”的日子里,车英与同伴们共同经历了无数的欢笑与泪水,见证了彼此的成长与蜕变。他们一起面对挑战,一起分享成功,这份深厚的友谊成为了他们艺术道路上最宝贵的财富。七年时光,记录了她从青涩到成熟的蜕变,也磨砺出了她坚韧不拔的意志与对艺术无尽的追求。

2

然而,命运似乎总爱与人开玩笑,正当车英毕业后分配到演出团里,准备在舞台上展现自己所学之时,一个突如其来的转折却悄然降临。

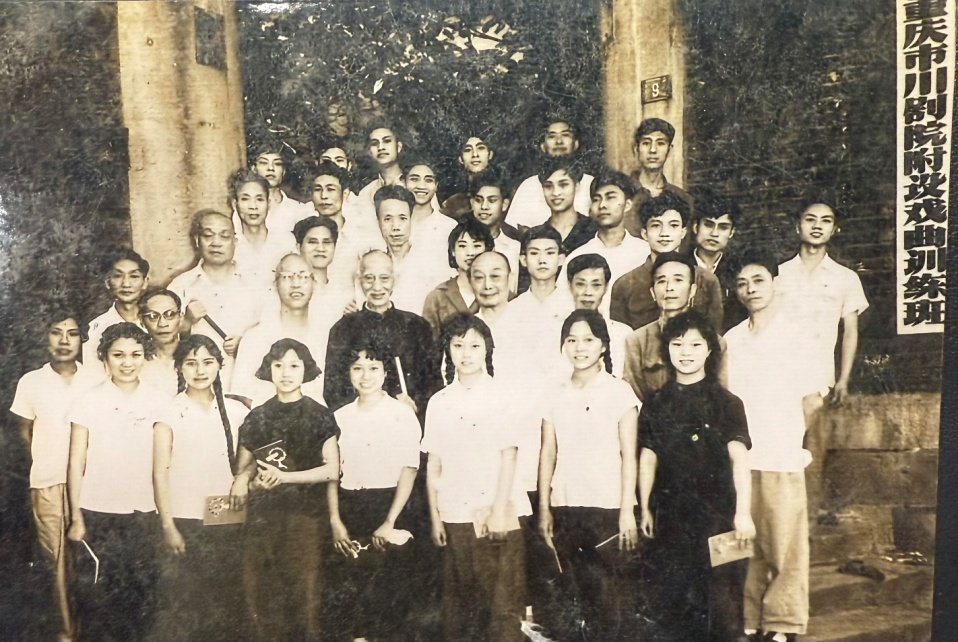

1960年7月重庆市川剧院附设戏曲训练班成立,剧团需要从老中青三代中挑选出最为优秀的骨干力量,以充实师资队伍。车英,这位川剧青年演员,不幸而又荣幸地被选中了。说她不幸,是因为这意味着她将不得不暂时放下心中的舞台梦想,转身投入到教学工作中,远离了镁光灯与观众的掌声;说她荣幸,则是因为这一选择无疑是对她人品与艺品的双重肯定,是院里对她才华与责任感的认可。面对这一突如其来的变故,车英心中充满了困惑与不解。但她还是顾全大局,服从了组织安排。

相较于传统的“团带班”模式,附属戏曲训练班在师资力量与专业性上展现出了更为显著的优势。这里汇聚了一批各具特色、各有所长的专业老师,他们不仅技艺精湛,更在戏曲艺术领域内享有盛誉,是各自领域的佼佼者。在教学方面,训练班更是拥有像:琼莲芳、薛艳秋、胡裕华、张筱凤、陈惠琴、涂卿芳、姜尚峰、陈桂贤、张洪恩、陆建培、杨少安、龙云光、李家敏、刘裕能、唐彬如、徐文瀚、陈玉骏、刘金铭、陆青云(鼓师)、张松云(鼓师)、何秉全(琴师)、陆昌全(琴师)、刘天振(弦乐)、周凤云(帮腔)。等等这样的老师。他们不仅有着深厚的艺术功底,更在舞台上塑造了无数经典角色,深受观众喜爱。他们将自己多年来的艺术心得与表演技巧无私地传授给年轻一代,用他们的智慧与热情,点亮了学生们心中的戏曲之光。这些老师不仅注重技艺的传承,更强调对戏曲艺术的热爱与尊重。他们以身作则,用自己的表演诠释着川剧戏曲艺术的魅力与价值,让学生们在学习技艺的同时,也能深刻领悟到戏曲艺术的真谛。

六十年代,中国这片大地正遭受着三年自然灾害的侵袭。这个时期车英不仅积极协助琼莲芳老师进行训练班各类排练工作,还肩负起管理学生生活纪律的重任,为学生们营造一个井然有序的学习生活环境。同时,车英老师还负责共青团的学生工作,她深知在紧张的专业课学习之余,学生们的心理健康同样不容忽视。

面对训练班学生们在专业和生活中所遇到的种种挑战与困惑,车英老师直接住进学生宿舍,她以一颗慈爱之心,耐心倾听每一位学生的心声,与他们进行真挚而深入的沟通。凭借着自己生活经验,为学生们排忧解难。帮助他们驱散心中的阴霾,树立正确的人生观和价值观。车英老师的付出与努力,赢得了学生们的尊敬与爱戴。

车英在繁重的教学教辅工作中忙碌着,就在这样一个阶段,车英还接下了《碧波红莲》中“红儿”这一角色。经过辛苦的排练,演出取得了成功,受到老师和观众们的肯定和欢迎。

车英还继续向川剧老艺术家们学习他们的擅长剧目,并完成各种演出任务。1959年,陈惠琴老师将川剧经典剧目《花仙剑》倾囊相授于车英。车英不负师恩,凭借此剧在全市国庆十周年庆典的舞台上表演。随后,她更是应重庆广播电台之邀,录制《花仙剑》。这段录音以其独特的艺术魅力,迅速在听众中流传开来,成为备受喜爱的经典版本。在这一年,车英的年龄还不到十八岁,这个阶段,她还学习了薛艳秋老师的《贵妃醉酒》《打神》《情探》,琼莲芳老师的《别洞观景》《放裴》,胡裕华老师的《双下山》。

1960年,全市首届青少年汇演盛大启幕,剧场内灯火通明,热闹非凡,师生们几乎将每日的时光都沉浸在了这片艺术的殿堂之中。张筱凤老师更是以身作则,不辞辛劳地守候在后台,用她那双充满智慧与慈爱的眼睛,默默注视着每一个舞台上的瞬间。每当车英在《碧波红莲》中的表演告一段落,空场之际,张老师便一字一句地传授《三祭江》中的唱腔。正是这些至关重要的点滴积累与无私付出,让车英在表演《三祭江》后大获好评并获得奖项。

在1960年至1962年间,车英踏上了一场特别的艺术求知之旅。她连续四期参与由重庆文化局精心筹办的川剧青年演员进修班。这一进修班堪称川剧界的璀璨明珠,汇聚了全省范围内极具影响力的川剧艺术家,如:袁玉堃、姜尚峰、王清廉、张筱凤、陈全波、白玉琼、琼莲芳、薛艳秋、胡裕华等艺术家,他们不仅技艺超群,更以其深厚的艺术底蕴和独特的艺术风格,指引着车英的艺术之路。

在这段宝贵的学习时光里,车英有幸得到了白玉琼老师的亲自指点,深入学习了《送京娘》《樵子口》《泾河牧羊》《双官诰》。白玉琼老师的悉心传授,无疑提高了车英的艺术表现力。这段经历不仅极大地丰富了车英的艺术修养,更让她深刻体会到了川剧艺术的博大精深与无穷魅力。在众位大师的言传身教下,车英的艺术理解力得以飞速提升。

3

《八郎回营》一折戏,是周金钟、姜尚峰两位老师传授的经典剧目,车英在1958年第一次登台演出此剧,受到了观众的热烈欢迎。这是一部承载着几代人艺术功力的剧目,不仅是车老师艺术生涯中的代表剧目,更是她舞台生涯的璀璨篇章,如今已历经三代人的接力传递,车英老师将其精髓倾囊相授于谭小红(现已退休),而谭小红将这份艺术宝藏传承至后起之秀白梦迪,实现了艺术薪火的接力与传承,让《八郎回营》的经典魅力在新时代继续绽放。

其中有个小故事,让谭小红差点“错过”《八郎回营》。故事还得从九十年代说起,那是一个充满变革与机遇并存的时代。谭小红,一位对川剧情有独钟的年轻演员,为了能在即将到来的汇演中脱颖而出,特意找到了车老师,希望能学习《三祭江》这折经典剧目。然而,车老师却以她独到的艺术眼光和丰富的艺术经验,为谭小红指出了一条更为独特的道路。车老师经过深思熟虑后认为,《三祭江》虽好,但已有铁梅珠玉在前,她建议谭小红学习《八郎回营》。在这折戏中,女主角的唱段占据了举足轻重的地位,其深度与广度均要求演员具备非凡的唱功与表现力。若能将这些唱段演绎得细腻入微、入木三分,无疑将在戏曲舞台上绽放出耀眼的光芒,成为众人瞩目的焦点。

车老师的这番深刻剖析让谭小红心中恍然明朗。她深感老师的建议犹如甘霖滋润心田,当即欣然应允,决定紧随车老师的步伐,全身心投入到《八郎回营》的学习与排练之中。

由于之前的演出都没有剧本,师徒传承都是口传心授,车老师这次在传授《八郎回营》时,将剧中男女主角的唱词凭借脑海中的记忆,手写出剧本,并请媳妇胡陈敏帮忙校对完毕,最后交给谭小红复印,《八郎回营》从此有了正式剧本。

时光流转至七十年代,在这一段岁月里,胡漱芳老师悉心传授经典剧目《打神》与《情探》给车英,与此同时,王清廉老师也把《昭君坐舟》倾囊相授给车英。在两位老师的精心指导下,车英沉浸在戏曲艺术的海洋中,不断汲取养分,提升自己的表演技艺。

1978年,车英和周继培、刘金铭、涂卿芳、陆建培、李家敏6名老师一起参加了由重庆市文化局精心组织的一次文化之旅。此次行程覆盖了北京、天津、上海、南京、西安及苏州等城市,旨在深入探索与学习各地丰富多彩的戏曲文化精髓。在这场跨越地域的文化盛宴中,车英不仅亲眼见证了京剧、昆曲、越剧等多个剧种的独特魅力,还通过实地考察与交流,极大地拓宽了自己的艺术视野,为日后的文化工作积累了宝贵的经验与灵感。

1979年,重庆市文化局重启重庆川剧院招生工作,覆盖范围扩展至长寿、北碚等七区三县,车英老师被分在渝中区招生工作中,招生考试在少年宫进行。招生过程严格,经过初试与复试的层层筛选,最终选定了一批年龄在12至15岁间的学员,其中包括:沈铁梅、李英、曾帧、王蓓、王娅、谭小红、钟斌、李秋萍、熊伟等20多位女生。在接下来的五年学习生涯中,车英老师主要负责女生两个班的唱腔教学。三年后,学员们进入剧目教学阶段,车老师教授了《渔家乐》《昭君坐舟》《包公打銮》《送京娘》《洪江渡》《逼嫁》《拷红》《赏夏》等剧目,为她们的川剧之路奠定了坚实基础。

1983年,中国艺术研究院肩负着抢救与传承川剧老艺人珍贵艺术遗产的重任,踏上了前往重庆的征程,旨在通过录像的方式,记录下这些老一辈艺术家们的精湛技艺。在这一系列珍贵的录制工作中,胡裕华老师被选中,其经典剧目《桂英打雁》成为了记录的重点。此时胡老师已经70岁高龄,当胡老师得知这一消息后,心中涌动着无比的激动与责任感,他立刻想到了车英,并满怀期待地向她发出了邀请,希望车英能为自己即将录制的《桂英打雁》进行配唱。

这份信任与托付,无疑是对车英深厚唱功与艺术造诣的高度信任。车英欣然应允,这次她展现出她声音中的刚柔变化能力,不仅用声音精准地捕捉胡老师身段动作的每一个细腻之处,并根据《桂英打雁》中穆桂英这个角色的性格特点,她用弹戏的行腔方法设计出“穆桂英”的唱腔,飒爽干脆,金属感十足,把穆桂英的英勇刚强和聪明才智表现得淋漓尽致。这个版本也被收录在中国艺术研究院的资料宝库中。

从《八郎回营》的传承,到为中国艺术研究院的录像配唱,车老师的艺术生涯充满了华丽色彩。她不仅是一位出色的演员,更是一位深谙艺术真谛的传承者。在她的引领下,川剧艺术得以薪火相传,焕发出新的生机与活力。而车老师自己,也在这一过程中实现了从舞台到讲台、从演员到教师的华丽转身,书写了属于自己的艺术人生。

4

七十年代初,车英携手李家敏、涂卿芳、陆建培等同事,应重庆市文化宫之邀,毅然担纲起为重庆市各大厂矿业余川剧班执教的重任。他们的足迹遍布重庆建设厂、重庆空压厂、重庆发电厂、重庆人交公司以及重庆家具厂等多个单位。在此期间,他们倾囊相授,不仅传授了精湛的川剧技艺,更为这些厂矿的文化生活添上了浓墨重彩的一笔。

1979年四川省川剧学校重庆班成立,车英在这里担任唱腔教学直到退休。在漫长的川剧教学中,车英老师几十年如一日,将自己满腔的热情与深厚的艺术修为,无私地倾注于学生唱腔曲牌的教学和表演之中,成为了川剧艺术的传播者。

1980年车英正全身心地投入到教学工作中。由于她年纪尚轻,胡淑芳、周金钟等资深教师起初颇为担忧,特地坐在教室里旁听她的教学。然而,不过短短一周时间,这些老师们便“消失”在了教室的角落。原来,在亲身观察了车英的教学过程后,胡淑芳等老师发现她不仅教学方法得当,而且能够激发学生们的学习热情,取得了理想的教学效果。他们对车英的教学能力给予了充分的肯定与信任,因此选择默默退出旁听,将课堂完全交给这位年轻有为的教师。车英用自己的实力和才华赢得了前辈们的认可与信赖。

川剧,这一源自巴蜀大地的文化瑰宝,以其独特的艺术魅力,吸引了无数人的目光。川剧汇集了昆、高、胡、弹、灯这五大声腔,每一种声腔都承载着不同的历史记忆与文化情感,共同构成了川剧丰富多彩的艺术世界。然而,正是这份多样性,为川剧的教学带来了前所未有的挑战。如何在有限的时间内,让学生全面而深入地理解并掌握这五种声腔的精髓,成为了摆在车英老师面前的一道难题。

面对挑战,车英老师从未退缩。她深知,要想让学生真正领略到川剧艺术的魅力,就必须从基础做起,从每一个音符、每一个节奏、每一个动作开始,耐心细致地传授。在教授曲牌曲调的过程中,车老师不仅注重剧种特色中唱腔的准确性与表现力,更重点设计方法训练帮腔中“接腔”与“放腔”在表演中的各种连接应用,川剧锣鼓在剧目中如何跟演唱接头的专项训练。她一边念出川剧锣鼓经中的各种复杂节奏,一边模唱胡琴演奏中那些变化多端的“搭桥”过门,其中的辛苦无人能知,正常人都只能一心一用,车英老师是一心多用,她用充满情感力量的嗓音,一句一句的教唱给学生。学生们在她的教导下,演唱着一段段动人心弦的川剧唱段,感受到川剧艺术的独特韵味。每当下课后,车英老师的后背早以湿透。

车英老师的教学风格严谨而不失亲和。她深知,每一个学生都是一块未经雕琢的璞玉,需要用心去呵护、去引导。因此,在教学中,她始终保持着耐心与细心,针对每个学生的特点与需求,进行专业教学,确保每个学生都能在原有的基础上取得进步。同时,她还鼓励学生之间互相学习、互相借鉴,营造了一个积极向上、充满活力的学习氛围。

在车英老师的悉心教导下,学生们逐渐成长为了川剧艺术的忠实传承者。他们不仅能够清晰地区分五大声腔的独特韵味,还能自如地演唱各种曲牌,将川剧艺术的魅力展现得淋漓尽致。每当看到学生们在舞台上自信满满地表演,车英老师的眼中总是闪烁着欣慰与自豪的光芒。她知道,这一切的努力与付出,都是值得的。

在车英的记忆长河中,总有一抹色彩异常鲜明,那是关于她学戏生涯中遇到的那些敬业至极的老师们。其中,尤为令人难忘的,便是那位名叫杨三武的武功教练。杨老师曾是重庆胜利川剧团的花脸演员,即便年逾半百,他对教育事业的热情却丝毫未减,反而愈发炽烈。

在那个尚未被电子时钟普及的年代,早课通常被安排在清晨五点半。然而,杨老师却仿佛与时间赛跑,在凌晨一两点钟,当夜色还笼罩大地时,他便已悄然抵达教学练功场的大门前。那突兀的敲门声,惊扰了传达室同志的梦境,他们揉着惺忪的睡眼,满心疑惑地打开大门,映入眼帘的是杨老师那张坚毅而充满期待的脸庞。

面对传达室同志的询问,杨老师这才恍然意识到,自己竟来得如此之早。然而,即便心生退意,那份对教学的执着与热情却让他难以入眠。于是,他索性决定不回家,而是径直走向练功场,在那里静静地等待学生到来。每当回想起这段经历,车英总能从中汲取力量,激励自己在艺术的道路上不断前行。

如今,在复排《碧波红莲》时,80岁的车英老师和其他老一辈艺术家们总是提前到场,生怕耽误时间,即便规定的是中午一点半集合,他们也总会在一点钟便早早到达。车英老师笑称,这是他们一生坚守的“不沓场”原则

回望过去,与现在戏校的学生相比,车英那一辈人对川剧的热爱显得尤为纯粹和深沉。他们生于剧团、长于剧团,市井生活中处处洋溢着川剧的韵味。当时的演出场次之多,对于今天的青年演员来说,简直是一个遥不可及的梦想。当年每天下午和晚上各有一场演出,到了周日,更是会增加一场早场,这样的演出密度,为学员们提供了大量的观摩和学习机会。

看戏,对于学员来说,就是最好的学习途径。舞台上老师们的精湛演技、细腻表情,都是揣摩角色、领悟要领的宝贵素材。比如《碧波红莲》中的八个侍女,虽然出场不多,但每个人只唱一句,却各具特色,哪怕只是静静地站着,脸上也带着满满的戏。龙套尚且如此讲究,主角的演绎更是精益求精。霞姑丢帕子给书生金王孙以示芳心暗许,金王孙在接到帕子时,要表现出极为珍贵的感觉,不能只是简单地接过来就往袖子里一放。这些细节,都是决定一个角色能否塑造成功的关键所在。

2024年车英老师用对《碧波红莲》这个戏的表演经验指导重庆市川剧院青年演员们排练,依然能够将这些表演唱腔经验中的关键点如数家珍地传授给他们。她的一颦一笑、一举一动,都形神兼备、惟妙惟肖,这正是她当年通过看戏和揣摩从老一辈艺术家身上传承下来的宝贵财富。这些经验和智慧,如同涓涓细流,汇聚成川剧艺术的浩瀚江海,滋养着一代又一代的川剧人。

5

几十年的教学工作如同白驹过隙,退休之后,车英老师对川剧的热爱并未因岁月的流逝而有丝毫减退,反而如同陈年老酒,历久弥香。车老师应重庆西彭公社所邀,去传承川剧艺术,带着对川剧的满腔热忱,她踏上了新的征程。

在车老师和她的同事们(徐文忠、汪海、庞祖云、余果冰)的精心教导下,就让这些原本只是从未接触过川剧的学员,通过学习,逐渐蜕变。有的学生通过长期系统学习后,凭借出色的表现,成功进入成都市川剧院等专业院团,成为了川剧界的新星。老师的辛勤付出,不仅为学生们铺就了一条通往艺术殿堂的道路,更为川剧的传承与发展注入了新的活力。

时间流转至90年代,车老师又被邀请至内江川剧团,担任学生们的指导老师。在这里,她再次展现了自己的艺术才华与教学能力,为学生们排练了《八郎回营》《槐荫会》《踏伞》等经典剧目。这些剧目不仅考验着学生们的演技与唱功,更让他们在演绎过程中深刻体会到了川剧艺术的魅力与内涵。其中学生李代君参加四川省川剧学校“桃李杯”比赛,演唱的《金水桥》片段获得三等奖。车老师对学生们的悉心指导,让学生们受益匪浅,他们不仅在技艺上取得了长足的进步,更在心灵深处种下了对川剧的热爱与敬畏。

2021年在庆祝中国共产党成立100周年的光辉时刻,整个国家都沉浸在一片喜庆与回顾的海洋中,各类庆祝活动层出不穷,旨在铭记历史,展望未来。在这样的大背景下,车英老师所在的重庆市川剧院也策划了一系列致敬党的文艺演出,并诚挚地邀请了车英老师再次登台,为观众带来她的经典演唱。这一年车英老师已是79岁高龄,她深知,自己的每一次登台,都是对川剧艺术的一次传承与弘扬。经过一番深思熟虑,车老师最终决定,虽然无法像以往那样浓妆重彩地登台,但她愿意以素身的形式,为观众带来一场别样的演出。当她走上舞台,看到台下观众那热烈的掌声和期待的目光时,心中所有的顾虑都烟消云散了。她知道,自己依然被观众所喜爱,这份认可与尊重,比任何荣誉都要珍贵。

从车英老师退休以后,学生们都经常来家里求教,学习传统剧目和唱腔。这里成为了院团青年演员们心中的“第二课堂”,一个充满智慧与灵感的避风港。车英老师总是以一种近乎神圣的热情,投入到每一次的教学之中。正如那次复排《柳荫记》,车老师地为演员们梳理唱腔, 让这部承载着深厚文化底蕴的剧目再次在舞台上焕发处璀璨夺目的光芒。

2022年,车英老师以八旬高龄之姿,再度闪耀于重庆市川剧院的舞台,她于老艺术家专场演出中惊艳亮相,身着一袭水蓝纱衣,倾情演唱《八郎回营》。岁月悠悠,却未曾磨灭车英老师对川剧艺术的无限热爱与执着追求。在《八郎回营》的演绎中,她以精湛的演技、饱满的情感,将角色的复杂心境与戏剧冲突展现得淋漓尽致,令观众仿佛穿越时空,亲眼见证那段历史故事。舞台上,车英老师的每一个动作、每一句唱腔都凝聚着岁月的沉淀与艺术的精髓,深深打动了在场的每一位观众。她的表演不仅展现了川剧艺术的独特魅力,更传递了老一辈艺术家对传统文化的坚守与传承。此次演出,不仅是对车英老师个人艺术成就的肯定,更是对川剧这一非物质文化遗产保护与传承的有力推动。车英老师以实际行动诠释了“艺术不老,传承不息”的深刻内涵,为后人树立了光辉的榜样。

时间再次来到2024年,重庆市川剧院复排《碧波红莲》,本次由八位老师组成一个复排组为青年演员们进行传授。传授老师有:车英、刘卯钊、邓洪昌、郑小萍、许咏明、杨思兰、余华、魏金城、廖丽珊。在这里对于作为传授老师之一的车英老师而言,更是一次心灵的洗礼与艺术的升华。她深知,这不仅是一次技艺上的传承,更是一次精神与文化的接力。在与年轻演员们的互动中,她仿佛穿越回了自己年轻时的那段光辉岁月,感受到了那份对艺术的执着与热爱,以及那份不畏艰难、勇往直前的勇气。

车老师的故事,如同一部生动的教科书,教会后生晚辈何为艺德、何为对艺术的执着与热爱。在她的引领下,越来越多的青年演员开始投身于川剧艺术的传承与发展之中,他们用自己的汗水与努力,书写着属于当代的辉煌篇章。

文/重庆市文化和旅游研究院 邹俊星

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)