编者按:

10月28日至11月10日,由市委宣传部、市教委、市文化旅游委、市文联主办,市剧协承办的“百花齐放庆华诞”——第九届重庆大学生戏剧演出季展演顺利举行。来自全市14所高校26个剧组创作排演的话剧、川剧、舞剧、科幻剧等剧目轮番上演,充分展示了我市高校广大师生关注生活、关注现实、礼赞英雄、礼赞时代的青春色彩,充分展示了在校学生出色的戏剧才华和近两年我市校园戏剧取得的重要成果。重庆市文化和旅游研究院、重庆市文艺评论家协会组织青年剧评人观摩演出,并进行了专题评论。

今年5月17日晚,我前往西南大学光大剧场,观看由西大校史宣讲团精心打造的校园情景剧《大地之子·侯光炯》,后来和该剧的主创编剧郑劲松馆长聊过观后感,觉得该剧能够在短短一个多小时的时间内,通过舞台艺术的形式生动再现侯光炯院士平凡而伟大的一生,让侯院士身上的科学之光与人性之美感动观众,激励后学,实属不易。没想到在11月,迎来第九届重庆大学生戏剧演出季,《大地之子·侯光炯》再次展演。11月10日晚,依旧是西大校园的光大剧场,我再次被该剧打动,满含热泪走出剧场。沉思良久,提笔感言。

艺术“真实”,造就情感共鸣的源泉。该剧以侯光炯院士的真实生平为蓝本,通过艺术加工和细节刻画,在舞台上将他的科研历程、人生经历和情感世界生动地呈现在观众面前。可以说“真实”是该剧重要的一个标签。西大校史馆馆长、编剧郑劲松先生说:“这剧中侯光炯院士的事都是真的,真人,真事!没有虚构,没得夸张。”作为西大校史研究者、挖掘者,郑劲松馆长说话是负责的。侯光炯院士是中国土壤学的奠基人之一,他毕生致力于土壤科学的研究,为国家的农业发展和土壤改良作出了巨大贡献。1928年毕业于国立北平大学农学院农化系,1935年出席在英国牛津召开的第三届国际土壤学会议,1937年赴美学习归国,1955年当选为中国科学院院士。五十年代,侯光炯接受国家任务,带领师生赴云南边陲,完成西双版纳橡胶宜林的考察规划,创造橡胶种植史上的奇迹,为实现橡胶北移的世界性突破作出了重要贡献。1973年开始在四川简阳市农村,长期从事土壤科学和农业高产研究,长达17年。侯院士这些真实经历经过艺术加工、高度凝练后搬上舞台,又以字幕、老照片、图片资料、历史影像等配合辅助情景表演,还原真实。例如,在剧中还原他从小对土地产生的深厚情感,以及他如何立志通过研究土壤来实现强国富民的梦想;影像再现他带领团队走进云南西双版纳,为国家寻找橡胶种植基地的艰辛历程;情景呈现他在四川宜宾长宁县农村蹲点科研,主持我国第一个自然免耕研究机构的岁月;抱病坚持工作,不同意手术,给党组织写信“……我决不能牺牲最后一点为人民服务的机会……”等等,这些都是侯老真实经历,有文献资料记录,有学生助手佐证。虽限于舞台时空,只能呈现极小片段,但没虚构,无夸大,这就是侯老一步步走过的真实而伟大的一生。唯其真,才能让我们为侯光炯院士那种对党、对祖国和人民的忠诚而感动;唯其真,侯院士对土壤科学的执着信仰才能令观众动容;唯其真,他在长宁蹲点科研时与农民休戚与共才能让我们看到人性的光辉。真实情景的描绘让观众感受到侯光炯院士对科学的执着追求、对土地的深厚情感以及面对困难和挫折时的坚韧不拔,更容易产生情感共鸣,从而被深深打动。

“巧妙”,平添舞台艺术效果。该情景剧在剧情设计上非常巧妙。为了体现科学与人性交织的光辉,科学精神的传递与社会责任的担当,艺术与现实的照应,剧情设计颇具匠心。以裁缝铺师傅为侯老缝制“最后的新衣”拉开序幕,通过回忆的方式,把他青年留学归来船上所抒忧国之情的情景再现,又穿插少年立志农业救国的情景,同时在舞台左右呈现,回忆中套着回忆,场景中叠加场景。这个剧情设计,让观众真实了解侯光炯院士怎样从一个贫苦子弟求学成才,路上所遇到的人和事,以及个人命运与时代背景的深刻联系。剧中,侯光炯带着考察团队在云南西双版纳寻找橡胶种植基地的艰辛历程,为了突显真实的历史事件,在设置的“现场”中投影历史影片,字幕、旁白呈现时代背景,把严谨科考与爱国情怀融合,让我们看到了一位科学家的使命与担当。他在四川宜宾长宁县农村蹲点科研的感人故事,在艺术设计上的巧妙,表现在细节处理上:改善校园环境、救农家孩子、为农家减产赔款、欲寄家书缺钱买邮票等,这些细节的巧妙设计,让我们看到了一个“富有的穷教授”与家人、学生、村民之间的情感纠葛和互动,他对党、对祖国和人民的忠诚,对亲人的内疚与牵挂,对学生的示范与教诲,让观众随着剧情推进而感受到了他的情感世界和人性光辉,使得剧情更加饱满,人物形象更加立体。

此外,情景剧在舞台呈现上也非常出色。通过昏暗的灯光、简朴的道具和逼真的音效,营造出了一个真实的历史场景。我是两次观剧,从5月到11月,时隔半年,舞台呈现的一些细节引起了我的关注。比如在与院坝里和乡亲们交谈的时候,5月份演出时没有几把大小木凳,而这次在舞台上增添了几把木凳,和乡亲们围坐院坝,亲切交谈。看似一个微不足道的细节变动,却体现出创作团队的匠心之处:侯老是一名科学家,但他的情感之根却是深扎于人民之中,一双泥脚、一身布衫、一腔深情,在科学、在土壤、在人民。与人民同呼吸,共患难,扎根人民,切实科研。另一个细节改进,是侯老住院的病房呈现,侯老身上的衣服由日常衣装换成了病号服,更符合场景。通过一些细节的改动、完善,增强了观众的代入感和真实情景体验,仿佛穿越时空,与侯光炯院士身边的学生、同事、村民、家人一样,一同经历了他的传奇人生,感动着、敬仰着他的科学精神与人格魅力。

总之,《大地之子·侯光炯》以舞台艺术形式,通过丰富的情景和细节中、精心打磨的舞台艺术呈现、多样化的艺术表现中,再现侯光炯的生活与工作经历,凸显他的坚韧不拔、无私奉献精神和人性光辉。他始终将人民的利益放在首位,为了国家的农业发展和土壤改良,不惜付出自己的全部精力和心血。我被侯光炯院士平凡而伟大的日常而感动,也引发了我的反思。

作为一名科学家,他在研究的领域中取得了卓越成就,但是,他在科研的路上,面对人的复杂性与多面性,他又是如何处理的?比如那几位向他索取粮食减产赔偿金的村民,当助手调查清楚减产原因不是他的科学指导而是村民私自卖掉化肥时,侯老不是埋怨村民的愚昧贪婪,不是追回赔偿金,而是痛心咱农民的“穷”。他对助手们语重心长的话,让我们看到了一位科学家在追求真理的同时,还保持着对人性深刻的洞察和关怀。而今,时代进步了,人们或许不再因“穷”而伸手向科研者索取,但还有多少科学工作者、教育者身上,保持着这种严谨、求真、孜孜不倦的科学精神和人性关怀?

当个人命运在时代洪流中沉浮时,我们会作何选择?该剧中,青年时代的侯光炯,在国家极贫极弱时,拒绝了国外优渥的科研环境,毅然回国。他的研究只在祖国,他的科研成果也要报效于祖国。二十世纪五十年代,为了打破帝国主义的经济封锁,他两次率领师生赴云南西双版纳等地,完成国家橡胶宜林地考察规划,并实现了橡胶种植北移的世界性突破。在完成繁重教学任务的同时,他还为满足国民经济发展需要,进行了大量地域性的土壤、区划工作及高产经验总结和土壤科学的理论研究。该剧通过侯光炯的事迹,不仅向观众传递了尊重自然、保护生态的理念,倡导了绿色发展和可持续发展的道路,这对于当前全球面临的环境问题和资源危机,具有重要的现实意义和借鉴价值。还会引发“为谁而工作”的思考。他的科研生涯不仅是追求个人学术成就,更是为了国家的发展和人民的福祉。今天的我们呢?面对经济的大动荡,格局的大变化,体系的大调整,我们又将如何把个人命运与国家发展、民族复兴、人民幸福联结起来?特别是文化工作者、科学工作者,我们还有“国家兴亡匹夫有责”的情怀与担当吗?

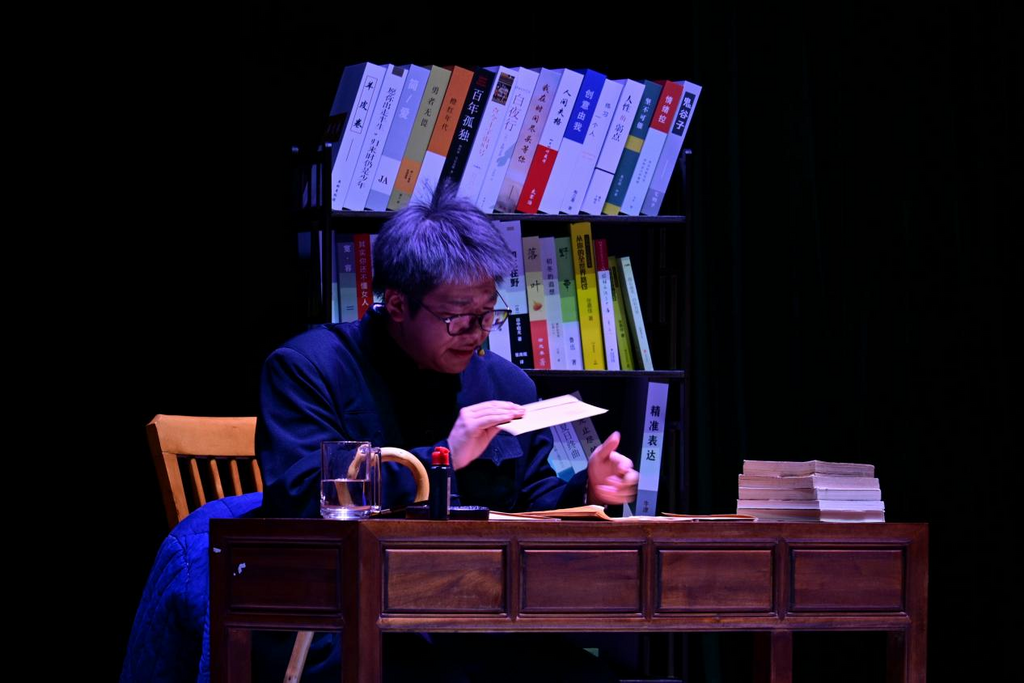

《大地之子·侯光炯》不仅是一部关于历史人物的情景剧,更是一部具有深刻现实意义的文艺作品。该剧通过细腻的情感描绘和生动的场景再现,艺术与现实的交融,不仅让观众更加深入地了解了侯光炯的事迹和精神,更应该引发观众对自我和社会的深刻认识,对自身生活和周围环境的深刻思考。正如剧中情景:暮年的侯光炯坐在书房里,翻阅着自己一生的科研成果和照片,回忆走过的路、经历的事、遇到的人,他微笑着说:“我这辈子值了,因为我做了我喜欢的事情,也为国家作出了贡献。”

“身赴大地,情系人民”,礼赞侯光炯这位大地之子。虽然他的生命已经融入了他挚爱一生的大地,化作他至诚研究一生的土壤,但是,他身上凝聚的科学之光、人性之光依然熠熠生辉,激励来者。

文图/龚会

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)