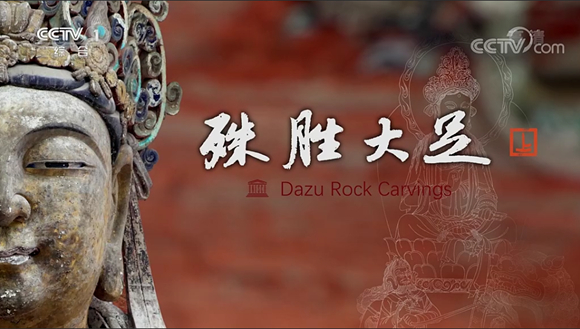

近日,由重庆电视台科教频道承制的纪录片《殊胜大足》先后在央视中文国际频道、重庆电视台综合频道和央视综合频道播出。《殊胜大足》分上、下两集,以坐落于重庆市大足区的世界文化遗产“大足石刻”为主题,将历史叙事、艺术传播与现代语境相结合,系统地呈现了大足石刻的镌造轨迹、造像形制、艺术魅力和文明传承,使观众清晰地感知大足石刻的前世今生和文明高度。大足石刻是中国56处世界文化遗产之一,对大足石刻的影像再现不仅具有知识普及、文化教育、旅游召唤意义,在“人类命运共同体”“‘一带一路’倡议”等对外交流中,更彰显了文化交流、文明对话、互鉴融合的跨文化传播价值。纪录片《殊胜大足》展现了中国艺术创造的高度和文明传播的宽度,例证了中国优秀传统文化的宽广厚重悠远,凸显了知识生产、意义唤醒、价值塑造的重要作用。

一、例证:大足石刻的艺术高度

大足石刻由位于大足北山、宝顶山、南山、石门山、石篆山等75处石窟群组成,营造年代从初唐到宋末数百年。如此体量恢弘、历史悠久的雕刻艺术群,缘何成为“石窟艺术史上最后的丰碑”,能够入选《世界遗产名录》?《殊胜大足》采用例证式的解读,向观众清晰呈现了大足石刻的艺术高度。

1999年在摩洛哥古都马拉喀什举行的世界遗产委员会第23届全委会上,一致通过将大足石刻列入《世界遗产名录》。纪录片《殊胜大足》援引了世界遗产委员会所阐述的大足石刻的艺术价值:其一,在于其彰显的宋代营造学与艺术审美的融合;其二,在于其独特的儒释道三教合一的文化呈现;其三,在于对宋朝风土人情和价值规范的刻录。《殊胜大足》将镜头对准具有代表性的大足石刻雕刻与造像,以例证的方式直观地向观众传达了这三点价值。如由高僧赵智凤统筹设计的宝顶山大佛湾,体现了艺术与技艺高度融合的价值;以石篆山石刻为代表的儒释道三教融合造像呈现出中国文化的强大包容力;以宝顶山《父母恩重经变像》说明宋代关于人伦和孝道的价值规范。典型的例证、清晰的阐释逻辑,使得大足石刻的艺术魅力得以被观众识别。

二、文化:大足石刻的价值传达

《殊胜大足》对于大足石刻的介绍,没有仅仅停留在艺术品的叙事维度,而是将其置于文化的宽宏视野中,从文化的输入和输出两个维度展示价值内涵,以大足石刻证实文化发展的规律,证实文化自信、文化开放的亘古意义。

石窟艺术是集中展示佛教艺术的价值形态,而佛教艺术又是源自域外的文化类型。相较于国内其他石窟,如莫高窟、云冈石窟等保留了浓郁的域外文化特征的佛教造像,《殊胜大足》开篇就说明了大足石刻迥异的特征,即大足石刻是更加中国化、本土化、世俗化的艺术创作。这一结论体现了文化发展的规律,那就是具有活力的文化一定是开放的文化、融合的文化,是能够根植于文化土壤的生根文化。《殊胜大足》中,无论是对儒释道三教合一于一窟的奇观呈现,还是对观音造像、天王造像等更匹配中原汉文化服饰、形象的说明,或者是通过对《父母恩重经变像》等宋朝民俗文化融于佛教艺术的阐释,均在说明中华文化的开放姿态、蓬勃生机和兼容并蓄。同时,作品以大足石刻在日本的传播以及对日本佛教造像的影响、以大足石刻获得世界文化遗产殊荣升格为全人类财富的事实,力证大足石刻所具有的全人类文化记忆的价值高度,力证中华文化积极参与世界文化发展的态度。大足石刻是凝固、静止的艺术,但是在它身上既能看到流转千年的文化输入,亦能看到面向后世的文化输出,而其间作为内核的,是中华文化旺盛的生命活力以及给予国人的文化自信。以文化给予大足石刻以宽度、厚度和高度,是《殊胜大足》鲜明的创作特征,也是对受众积极的文化价值观引导。

三、传承:大足石刻的盛世荣光

文物兴于治世,隐于乱世。无论是中国的敦煌莫高窟,还是柬埔寨的吴哥窟,其显隐规律均是如是。大足石刻的命运亦然。从初唐到宋朝,几百年斧凿锵锵、灯火苒苒。而至明清,陷于沉寂,隐入荒草,败于风雨。《殊胜大足》下集,重点介绍了新中国成立后,通过设立文物保管所拉开了大足石刻治理的帷幕。在长达60余年的治理历程中,大足石刻得以重现庄严,重塑荣光,并焕发出新的生机和活力。

《殊胜大足》还重点介绍了大足石刻治理中的两件大事:一是用60年的时间,治理崖体渗水问题,使卧佛不再“流泪”;二是用八年时间修复国宝千手观音,使其重新成为大足石刻中最耀眼的标志。通过现代治理,不仅仅对大足石刻进行了物理保存和修复,而且,在现代技术和文化研究的助力下,使得静止的大佛可以通过3D打印“分身”,充当起文化交流的使者。“大足学”研究的形成,对优秀的传统文化赋予现代发展和传承的话语权,让如今的大足石刻游人如织、学术昌盛、蜚声海外。大足石刻的重现荣光,是新中国成立以来坚持文化建设的成果,是科学和文化研究笃行不怠的实力显现,是中国国家实力和国际形象与日提升的写照。《殊胜大足》将对大足石刻的关注置于现代语境,立足于当下,更着眼于未来,着眼于国家的发展、文化的繁荣、社会的进步,人文情怀浓郁,体现了深厚的艺术与社会价值。

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)