2021年度,全市博物馆在重庆市委、市政府和国家文物局的正确领导下,聚焦庆祝中国共产党成立100周年,坚持以人民为中心,统筹业务发展与文物安全,全力抓好疫情防控和运行管理,创新服务党史学习教育,进一步推动博物馆在场馆建设、文物保护、藏品研究、陈列展览、开放服务、教育传播、交流合作等方面取得新成效,“十四五”全市博物馆高质量发展开局良好。

发展情况

(一)博物馆建设。2021年,重庆市新备案开放17家博物馆(文物12家、行业4家、非国有1家),全市博物馆总数达到122家,其中免费开放109家;全市博物馆建筑总面积达到77万余平方米,比2020年度增加13.6万平方米,每万人拥有博物馆公共文化服务面积达到240平方米,每26.27万人拥有一座博物馆。

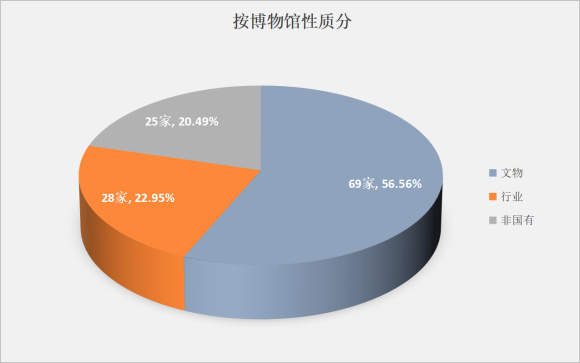

1.按博物馆性质分,国有博物馆97家(文物系统博物馆69家、行业性博物馆28家),占全市博物馆总数的79.51%;非国有博物馆有25家,占全市博物馆总数的20.49%。

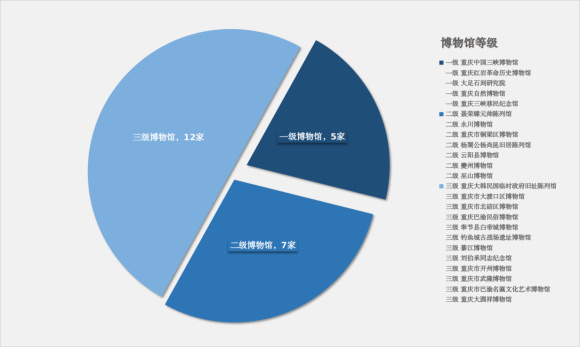

2.按博物馆等级分,国家等级博物馆共24家,占全市博物馆总数的19.67%;其中一级博物馆5家、二级博物馆7家、三级博物馆12家。

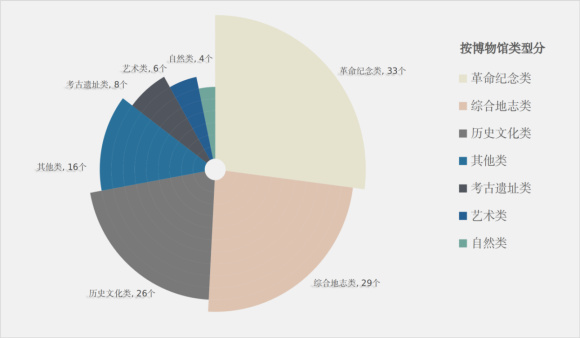

3.按博物馆类型分,综合地志类29家,革命纪念类33家,历史文化类26家,考古遗址类8家,艺术类6家,自然类4家,其他类16家。

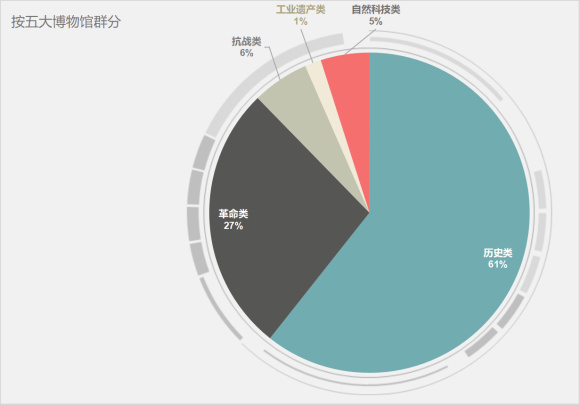

4.按五大博物馆群分:历史类74家、革命类33家、抗战类7家、工业遗产类2家、自然科技类6家。

博物馆公共服务

1.陈列展览。2021年,全市博物馆展出的基本陈列共290个,新推出临时展览455个(其中原创展览293个、交流合作展览162个)。年度内新推出展览数量排名前10位的博物馆:

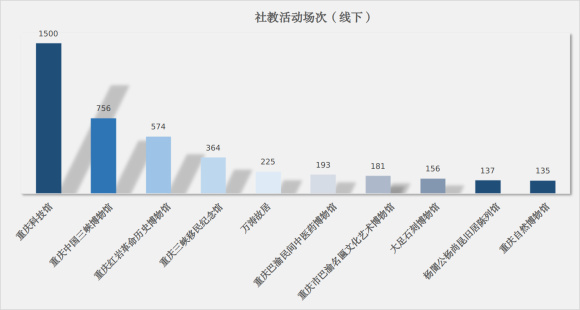

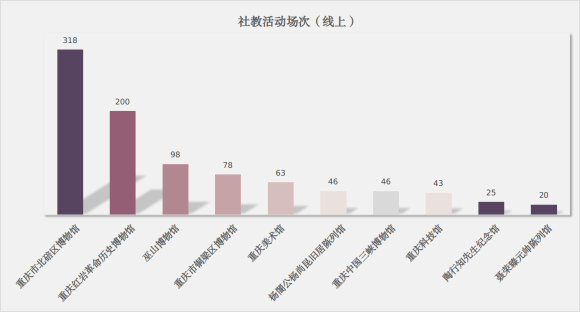

2.社教活动。2021年,全市博物馆开展社教活动线下7359场次、线上1109场次,线下活动比2020年度增加1978场次,线上线下共参与4112.7万人次。年度内社教活动数量排名前10位的博物馆是:

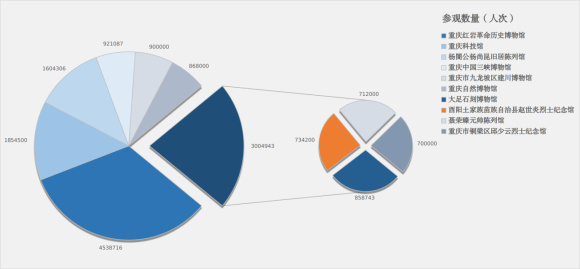

3.参观接待。2021年,115家博物馆保持正常开放,平均开放时间291天。全年博物馆共接待观众2646万人次(其中免费开放接待观众2292.6 万人次,接待未成年人681.7万人次),比2020年度增长了50.7%,恢复到2019年度的66.4%。全年参观人次排名前10位的博物馆:

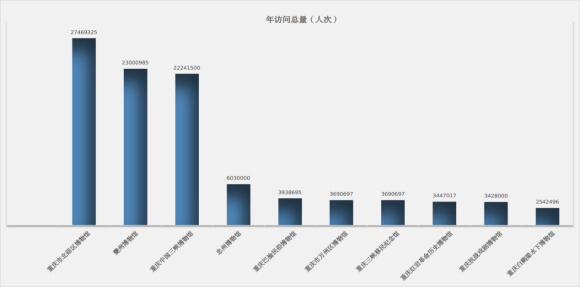

4.线上服务。2021年,全市88家博物馆官网访问总量965.27万人次,新媒体浏览量达到10262.8万人次。博物馆官网和新媒体年访问总量排名前10位的博物馆是:

博物馆藏品

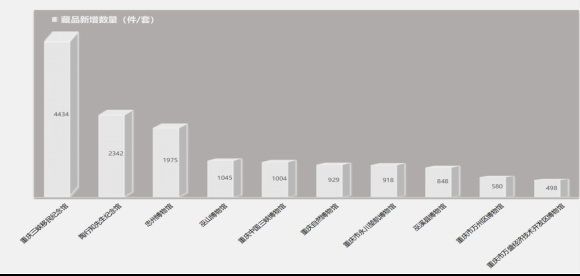

1.藏品数量。截至2021年底,全市博物馆藏品数量达714152件/套,其中文物藏品401158件/套,非文物藏品312994件/套。珍贵文物32419件/套,其中一级文物1253件/套、二级文物2609件/套、三级文物28557件/套。2021年度新增藏品数量22890件/套,其中新征集藏品3787件/套、考古发掘2136件/套、接受捐赠13061件/套,其他来源3906件/套。2021年藏品新增数量最多的10家博物馆是:

2.保护修复。全市新实施11个可移动文物保护项目,完成17个项目验收。完成文物(标本)修复840件/套,其中一级文物1件/套,三级文物103件/套,重要出土文物625件/套,自然标本111件/套。启动三峡出土文物保护修复。

文创产品开发

2021年,全市有83家博物馆参与文创产品开发,占全市博物馆总数的68%,比2020年度(59家)增长40.68%。全年新开发文创产品894类1996款,销售收入达2768万元,销售收入比2020年度(2315万元)增长19.57%。文创产品销售收入排名全市前5位的博物馆是重庆中国三峡博物馆、重庆红岩革命历史博物馆、重庆自然博物馆、大足石刻博物馆、重庆市九龙坡九龙沉香博物馆。

主要特点

一是庆祝建党百年活动氛围浓厚。2021年是中国共产党成立100周年,全市博物馆围绕庆祝中国共产党建党100周年,举办主题展览50余个,开展各类庆祝建党100周年的活动180余项,参与人次超1000万。“文物映耀百年征程”——2021年文化和自然遗产日全国主场城市活动有关话题的传播量和点击率超3亿次。

二是社会教育内容丰富多彩。2021年全市博物馆联盟,送展览到学校、乡镇、社区共1187场次,教育活动353场,惠及群众88.5万人次,与100余所中、小学开展馆校共建活动。积极开展“博物馆进校园”和“课堂搬进博物馆”交互式馆校合作模式;举办“爱鸟周”“环球自然日”等主题科普活动,打造“神兽奇妙夜”等品牌研学项目;举办科技·人文大讲坛科普讲座,对照新课标自主研发新课程;13949名博物馆志愿者参加博物馆服务,利用革命文物旧址打造40个市级党史学习教育基地。

三是文物科研实力不断增强。5家文物保护科研基地运行正常,基本建立年龄梯次合理、学科结构多元、整体素质较高的科研队伍;三峡文物科技保护基地正式运行,为三峡库区文物保护提供硬件支撑;“馆藏文物有害生物控制研究国家文物局重点科研基地”区域覆盖能力增强,服务重庆,辐射广西、云南等西南片区文博机构;大足石刻博物馆参与石窟文物保护国家重点研发项目,与重庆大学、浙江大学形成科教融合创新战略合作。

四是文创产品开发特色鲜明。各馆充分利用文物IP,盘活文物资源,注重凝练文化元素符号,开发具有重庆特色、观众喜爱的文创产品;试点单位基本构建了完善的文创产品开发经营产业链,搭建多方合作平台、IP 资源授权管理平台,跨界融合开发馆藏文物系列文创产品,充分利用红岩文化资源优势开发特色文创品牌;“产学研”融合,产品特色鲜明,产品覆盖不同年龄、文化层次和不同消费能力的社会群体。

五是疫情防控措施落实到位。严格落实新冠疫情防控工作要求,坚持“预约、限流、错峰”,科学控制人流量,严格执行扫码、测温、“一米线”等规定;及时处理答复涉及疫情防控的群众信访,得到群众的理解和支持;把责任落实到具体部门、具体人员、具体环节,抓深抓细抓实,全力保障博物馆安全稳定。

发展趋势

“十四五”时期,全市博物馆将保持强劲的发展势头,“博物馆热”将持续升温。

一是各级更加重视博物馆的改革发展。2021年5月,中宣部等9部委联合印发《关于推进博物馆改革发展的指导意见》,从顶层设计上为新时代博物馆事业发展规划了宏伟蓝图。全市各级党委、政府把博物馆改革发展摆上了重要议事日程,纳入政府考核评价体系,统筹推进;把重大建设项目纳入全市重点和专项规划,推动出台《关于推进博物馆改革发展的实施方案》,将任务落实到市级相关部门及区县,发展环境基本形成。

二是“一区两群”博物馆建设进一步提速。中国水文博物馆、重庆博物馆等18个博物馆新建(改扩建)项目前期工作开展扎实,在建项目稳步推进、进展顺利。区县公共博物馆建设持续发力,综合性场馆建设在加紧推进,利用文保单位建成开放的区县博物馆呈“井喷”态势,“百馆之城”“母城记忆”发展迅速;行业系统和社会力量积极参与博物馆建设,63家已开放未备案的类博物馆将纳入各区县相关部门进行孵化培育,五大博物馆群体系更加完善。

三是文物科技创新能力进一步提升。“十四五”期间,我市将进一步加强文物科技应用平台建设,依托国家文物保护装备产业基地,大力发展文物保护装备产业;推动三峡文物科技保护基地发挥在文物保护领域方面的引领支撑作用,支持大足石刻博物馆中国南方石质文物保护科研基地、潮湿环境石窟寺保护重庆重点实验室;进一步加强文物保护关键技术科技攻关;进一步推进文物大数据智能化建设,建设以革命文物为重点的红色历史数字平台,推进数字博物馆标准规范体系等建设,积极探索“元宇宙”在博物馆智慧建设上的应用前景。

四是文化文物创意产业得到空前发展。推动出台《关于进一步推动文博单位文化创意产品开发的实施意见》,制定更加具体的办法措施。实施“文物+”战略,用文物创意点亮美好生活,支持文物领域活化利用+社会参与创新机制,重构链接、扩展平台、丰富要素;推介文物领域研学、体验、休闲旅游精品线路,做强文旅融合发展品牌;支持各方力量运用市场机制发展“文物+信息化领域”的共享经济、场景服务和新兴消费,最大限度释放文化消费活力;打通资源、创意、市场全链条,策划文创产业金融和人才扶持计划,撬动社会、金融资本更多投入;推进文物活化利用的协同创新、成果转移和社会共享,进一步刺激和推进我市文化文物创意产业发展,力争建成中国文物文化创意产业基地。

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)