第1眼TV-华龙网讯(王景行)飞檐翘角间流转着三百年时光,雕梁画栋中沉淀着“湖广填四川”的移民记忆。作为全国城市中心现存规模最大的清代会馆建筑群,重庆湖广会馆历经300余年风雨,既是“湖广填四川”移民文化的历史见证,也是中国传统建筑的瑰宝。

近年来,这座国家4A级旅游景区在文物保护与活化利用中不断创新,通过科技赋能与文化融合,探索出独有的“守护密码”,让百年古建筑焕发新生。

精准治理 破解虫患侵蚀难题

“永系乡情,江汉湖湘同禹甸;重修会馆,楼台歌舞灿九州”禹王宫牌楼上的楹联,诉说着重庆湖广会馆的历史渊源。禹王宫始建于清康熙年间,历经三百余年风雨依然矗立,成为历史变迁的重要见证者。

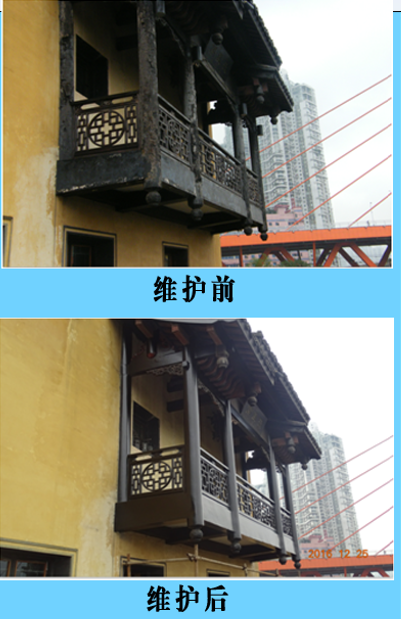

自2005年开馆以来,重庆湖广会馆始终在文物修复之路上笃行不怠。然而,时光的侵蚀从未停歇。自2016年进行维护保养后,在2016至2022年期间,禹王宫中的议事厅、祭祖堂等多处陆续出现白蚁危害痕迹。白蚁蛀蚀导致梁柱体系严重受损,承重立柱与檩条内部逐渐中空化,结构稳定性受到极大威胁,存在严重的安全隐患。

2023年,面对这一严峻挑战,重庆湖广会馆管理团队迅速行动,构建起“预防监测-动态预警-科学治理”的全链条防护体系,首先运用红外成像技术对全部木构件进行健康扫描,精准定位严重受损区域;继而采用传统工艺与现代技术结合的方式,更换蛀蚀中空的承重立柱与檩条,同步实施2000余平方米漆面修复、墙面抹灰加固及屋面防水工程。

历时近一年“微创手术”中,工匠们遵循“修旧如旧”原则,确保文物本体的原真性。修复后的重庆湖广会馆,朱漆梁柱重焕明清风华,屋面排水系统焕然一新,曾经千疮百孔的中空立柱被精心加固,结构稳定性大幅提升。

数字赋能 科技点亮文化传承

文物保护不只是简单的“修旧”,更是面向未来的“赋新”。

近年来,重庆湖广会馆以数字技术为笔,为百年古建绘制“数字孪生体”。依托BIM(建筑信息模型)技术,重庆湖广会馆管理团队与重庆市设计院合作完成了全馆建筑的3D数字化建档,精准记录每一处雕梁画栋的细节,为修复和保护提供数据支撑。

在重庆湖广会馆内的 “大象无形” 建筑雕刻艺术展现场,来自成都的游客张晓萌正专注地驻足于《大禹治水图》木雕前。她忍不住赞叹:“你看,这些木雕上的纹理都清晰可见,仿佛能感受到工匠下刀时的力度和温度。”

据湖广会馆负责人介绍,为了更好地保护和展示这些珍贵的雕刻艺术,团队对湖广会馆内的精品雕刻实施了全方位、高精度的档案性拍摄,进而深入推进数字化应用。通过这一系列前沿技术手段,每一处雕刻细节都被精准捕捉、数字化留存,实现了对雕刻艺术的永久性数字化留存。

依托这些珍贵的数字档案,馆方进一步推进数字化应用的深度开发。游客置身馆内,还可以通过移民博物馆一楼展厅多媒体导览屏近距离欣赏“戏曲人物”“山水景观”“吉祥图案”“鸟兽花卉”四大类经典雕刻主题,沉浸式感受蕴含其中的深厚文化底蕴。

而重庆湖广会馆内的湖广填四川移民博物馆,更使用现代多媒体技术,通过声光电的科技组合,还原了两湖两广等各省民众行水路走陆路入川的场景,让游客身临其境地重走移民路,感受祖先创业的艰辛。

从虫患治理的“精准诊疗”到数字技术的“云端守护”。重庆湖广会馆的“守护密码”,实则是对“保护与发展共生”的深刻诠释。当科技之光点亮雕梁画栋,当传统戏曲回荡在百年戏台,这座见证过移民潮的古建筑群,正以开放的姿态续写新的传奇。

(本文图片由重庆湖广会馆提供)

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)