“择一事终一生,不为繁华易匠心,不舍初心得始终。”在纪录片《我在故宫修文物》中,曾用这句话来赞美文物修复师对职业的热爱和坚守,对追求完美、不断进取的工作态度。

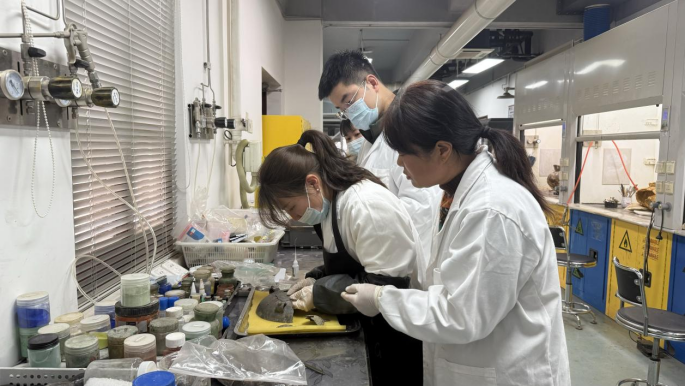

在重庆市文物考古研究院文物修复研究所里,也有一群可爱的女性文物修复师同样值得被赞美。她们是一群穿白大褂的文物女“医生”,在修复室里,她们肩负起保护与传承的重任,与古老的文物进行跨越时空的对话。

在这里,每一件文物都承载着一段厚重的历史,文物修复师则是这些历史的守护者,她们用心灵手巧的双手和智慧,让历史的碎片重新焕发光彩。

值此“三八”妇女节之际,第1眼TV-华龙网记者走进重庆市文物考古研究院修复研究所,挖掘她们巾帼不让须眉的修复故事,聆听文物背后的时代低语,见证师徒间珍贵的传承之情。

把时间留给热爱的修复事业

走进重庆市文物考古研究院文物修复研究所修复室,一股沉静而庄严的气息扑面而来,春日的阳光透过窗户,斑驳地洒在修复室,为幽静的空间增添了几分暖意。

文物修复师们在暖阳中,开始了一天紧张而又忙碌的工作。

目前,重庆市文物考古研究院文物修复研究所里共有19名文物修复队员,其中,女性就有13人,占比达全队的68%,是文物修复领域的一股中坚力量。

修复室内,一件件古老的文物静静地躺在工作台上,在柔和灯光的映衬下,仿佛在诉说着千年的沧桑。女“医生”们身着白色工作服,手持工具,正小心翼翼地对待着手中的文物。她们的眼神中透露着专注和坚定,每一个动作都表现出对文物的敬畏和热爱。

在这里,时间仿佛已凝固,只有文物修复师手中的工具在轻轻作响,奏响一曲动人的文物修复之歌。

“文物上色一定要细致,毛刷力度不宜太大!”

“残损的文物,一定要先提前做好标记,然后再尝试进行拼接!”...…

修复室内,一位年长的文物修复师不停地穿梭来回,不时地站在年轻人身旁,指导着各个细节——她就是重庆市文物考古研究院修复研究所资深文物修复师吕国琼。

吕国琼,队伍里经验最丰富的“宝藏”队员,也是文物修复师中的“大姐大”。

从2000年开始踏入文物修复领域,她至今已默默耕耘了整整25个春秋,漫长的时光也在她温婉的面庞上留下了岁月的痕迹。

其实,吕国琼早在2023年就已退休,本可悠然享受闲适的退休时光,但她却在单位的召唤下,重新选择回到热爱的工作岗位,把她对文物修复的精神和技艺传承下去。

对吕国琼而言,文物修复不仅仅是一份职业,更是她生命中不可或缺的一部分。

吕国琼说:“因为热爱,我更愿意将宝贵的时间倾注于文物修复工作之中,让每一件承载着历史记忆的文物焕发出新的生命力,也让这份匠心独运的技艺得以绵延不绝。”

一次巧合与修复产生不解之缘

25年,于吕国琼而言,见证了无数文物的重生,也亲手触摸过历史的纹理。

而回忆起与文物修复这段情缘,吕国琼心中充满了无尽的情感,仿佛有说不尽的心里话想要倾诉。

2000年以前,吕国琼还只是开裁缝店的裁缝师,手里做的都是针线活,跨界与文物修复产生关系,也是一次机缘巧合。

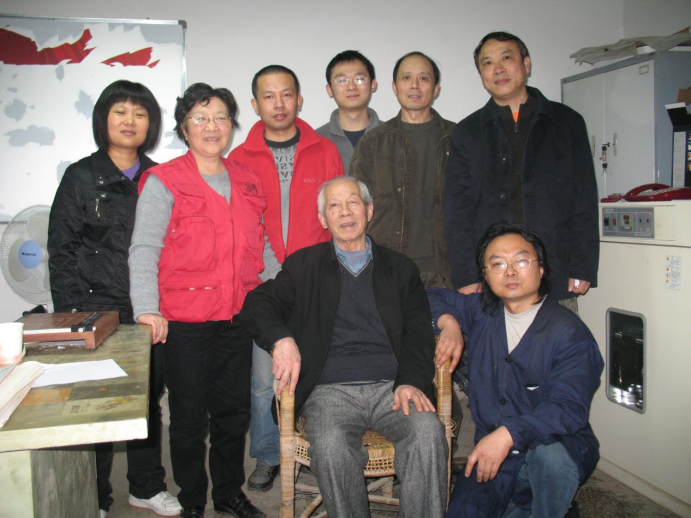

吕国琼与文物修复的这段缘,离不开一个人的提携,她就是文物修复资深专家张光敏副研究员。

张光敏也是“半路出家”,在成为文物修复师之前,她做过舞蹈演员、财务和讲解员。上世纪80年代在重庆市博物馆工作时,张光敏和文物修复专家蔡长信学习文物修复技艺,凭着刻苦钻研的精神,逐渐成为修复文物的顶梁柱。

2000年,张光敏(时年已退休)前往巫山县大溪遗址开展文物修复工作,由于人才极为紧缺,为了快速挖掘和培养文物修复骨干,张光敏在当地培养帮手,吕国琼便是做得最久的助手之一。

那时的吕国琼,还只是大溪镇的一名裁缝,久而久之,在考古工地的张光敏与吕国琼熟络起来。一天,张光敏对吕国琼说:“我们修复队缺人,看你手巧,要不来试试?”

吕国琼在回忆中说道:“我有裁缝的基础,抱着去试一试的心态,没想到还真的选上了。”从那以后,吕国琼便一直跟在张光敏身边,从零基础开始学习文物修复技艺。

那时,吕国琼跟随张光敏奔走在田野、工地上,修复陶器、骨器,心灵手巧的她,在张光敏的精心指导下,技艺不断精进,逐渐成为能手。

光谱分析、绘图、粘补、加固、补型、金箔回贴......,这些都是文物修复师们千次万次重复的动作,一道道细致而又繁琐的工序,需要耐心以及专业知识的判断,十分的专注让她忘记了身体的不适,甚至留下听力受损、尘肺、颈椎等职业病。

2006年,重庆市文物考古所(重庆市文物考古研究院前身)从重庆市博物馆中独立出来,吕国琼的工作也从室外转向室内,如今已是重庆市文物考古研究院文物修复研究所资深文物修复师,也是全国教科文卫体系统示范性劳模和职工创新工作室——白九江文物保护修复劳模和工匠人才创新工作室的技术传承人。

如今,吕国琼还荣获了重庆市首届文物行业职业技能比赛金属文物修复项目一等奖,代表重庆参加全国文物行业职业技能大赛。

技艺传承与情感的双重传递

多年以来,在重庆文博界,一直通过师承制方式培养文物修复人才。

无论是蔡长信到张光敏,还是张光敏到吕国琼,以及吕国琼所带领的年轻一辈文物修复师,师徒传承是文物修复领域的一项传统。

师徒传承不仅是一种技艺的传递,更是一种精神的延续。

每一位刚入行的文物修复师都会有一位经验丰富的师傅带领,通过传帮带的方式,让技艺代代相传。

近年来,重庆市文物考古研究院通过引进人才等方式,为文物修复队伍注入新鲜血液。特别是近些年,越来越多的年轻女性加入到文物修复工作,她们以女性细腻、耐心、专注的工作品格,成为行业不可忽视的一股力量,甚至成为行业的佼佼者。

2018年毕业于上海城建职业学院文物修复专业的赵鑫宇就是其中之一,从2019年入职以来,她今年已是担任文物修复师的第6个年头,从一名修复小白成长为经验丰富的修复能手。

她的成长离不开师傅吕国琼的栽培与指导。在赵鑫宇的心中,与师傅吕国琼的关系不仅仅是师徒,更像是母女,在工作中互帮互助。

工作中,赵鑫宇在面对困难和实在难以修复的文物时,她总能寻求到师傅的帮助,还会经常探讨修复的经验,让自己得到成长。

2021年,在奉节县白帝城博物馆馆藏青铜器保护修复项目中,赵鑫宇就遇到了“矫形”的修复难题,也让她重新认识了这项修复技艺。

据赵鑫宇回忆:“有一个铜案,变形很严重,我用工具固定,慢慢地矫形,结果两三个月不见效果,后来在师傅的帮助下,用我从未见过的方法解决了困扰几个月的难题,让我大吃一惊。经过那次经历,让我重新认识到,在课本外,‘矫形’还有不少新知识。”

2022年,在冬笋坝遗址项目中,赵鑫宇在破碎严重陶器的修复中也遇到了难题,那是她第一次接触陶器修复工作。“我开始接触陶器时,像拼拼图一样,找一块儿粘一块儿,导致器物发生形变,器形不准确,经常返工,反复进行调整。通过师傅教授的方式,将碎片分类摆放,临时固定,调整形态,不直接用树脂胶加固,总结经验之后再修复陶器,就再也没有返工,都能一次成型。”

长期对着大件文物,有时还要能搬能扛,让她拥有了比别人更强壮的右臂。赵鑫宇笑称,她比其他女孩子早早拥有了肌肉,“抱大桶的饮用纯净水也不在话下。”

女孩们都很爱美,为了不对正在修复中的文物造成破坏,赵鑫宇从来不做美甲。“我们的工作不能做美甲,会对文物造成二次伤害,这是文物修复工作的基本要求。”她说,不过,闲暇时,她也会穿上漂亮的衣服和朋友出去逛逛街,看看电影,有时也会玩玩游戏,让紧张的心绪放松下来。

在赵鑫宇心里,文物修复是一件复杂而谨慎的工作,在修复过程中时常会遇到各种预料之外的挑战,需要修复师时刻保持冷静和耐心,每当把一堆碎片修复成一件完整的器物摆在公众面前,会有极大的成就感,不仅传播了历史文化,更是在保护和传承历史文化。

文物修复需要“蹲得下”,更需要“坐得住”,一项考古成果的取得往往需要数月、数年的时间,如何熬过这些平凡的日子?

赵鑫宇说,“因为热爱。热爱文物修复工作给了我勇气和信心,让我能够拥有源源不断的动力坚守下去,去解决遇到的困难和挑战;另一方面是团队的力量,因为有师傅这样的榜样在,让我意识到自己并不是一个人,在遇到了不开心、有消极情绪的时候,我就会去向她倾述,这也给我很大勇气和信心继续走下去。”

“我们不仅要传授技艺,还要传递一种匠人精神。要培养修复师时刻保持着对文物的敬畏和对历史的尊重。”吕国琼如是说。

勉励文物修复师实现人生价值

文物,是历史的见证者,也是文化的传承者。

文物修复,更是一项枯燥而充满挑战的工作,不仅是技术的较量,也是心灵的修行。

于每一位文物修复师而言,耐心、毅力和专注力是工作之必需,才能让破碎的文物重新“活”起来,让它们恢复原有的模样,走进大众视野。

在重庆市文物考古研究院文物修复研究所,包括栾焜浩、胡凌、何昕、袁华等所有年轻一辈文物修复师们,为着这一目标努力着、奋斗着、坚守着。

用吕国琼的话来说:“能看到由自己修复好的文物在博物馆展出,这是一件多么了不起且值得骄傲的事情。”

如今,随着科技的不断发展,激光洁除、CT探伤、微生物加固等新技术在文物修复领域的应用也愈加广泛,这些新技术为文物修复提供了更为精确和高效的手段,降低了文物修复的难度。

赵鑫宇也谈起了对未来的愿望。“我希望通过我的努力,能够让更多的文物得到修复,让更多的人了解文物背后的历史。”她坚信,每一件文物都是一个故事,每一个故事都值得被铭记。

吕国琼也勉励现在的年轻一代文物修复师,要耐得住性子,守得住寂寞,在文物修复这项事业上发光发热,实现自我人生价值。

“路虽远,行则将至;事虽难,做则必成。”

在这个“三八”妇女节,向这群在文物修复领域默默奉献的巾帼英雄们致敬。

相信在这群可爱的人共同努力下,重庆的文物修复事业定会愈发蓬勃,焕发出新的生机与活力。

文/第1眼TV-华龙网记者 陈发源 胡珂瑞

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)