编者按:2022年7月6日,由三峡川剧艺术研究传承中心(重庆市三峡川剧团)创排的本土原创现代川剧《峡江月》登上第五届川剧节舞台。该剧是重庆市近年来新创川剧的代表剧目之一;是“万州戏剧现象”的又一亮点;是闻名遐迩的“下川东”川剧艺术传统的再度转身与亮相。重庆市文艺评论家协会邀请文化评论者和部分观众参与本剧的观评活动,他们将从剧目缘起、文化背景、艺术特色、呈现情况等方面,对本剧进行介绍和讨论。

一轮江月寄情思

——现代川剧《峡江月》舞台视觉空间构造

文/江虹 米玉

【巍巍高山,浩浩峡江,一轮明月。

【唢呐声中,山歌飘来,四人的声音由远到近传来:哎……

【峡江幺妹,出。

幺 妹(唱)峡山高来江水平,

明月有光人有情。

妹心似月天上挂,

不知哥心可有人?

……

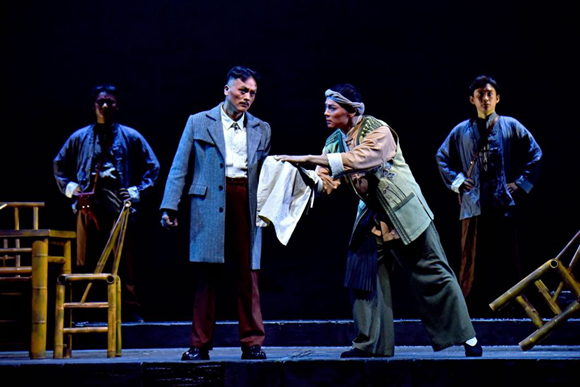

“不敢登高哪有景,经了风雨才有晴。最是皎洁峡江月,清辉满地人间情……”川剧《峡江月》中一段婉转动人的唱词为第五届川剧节上划上完美句号。作为重庆市三峡川剧团“民国女人三部曲”的最新一部《峡江月》,与前两部(《鸣凤》《白露为霜》)以名著改编为主要创作手法的戏曲作品不同,《峡江月》为原创作品,讲述了以江小月、水老大、刘望、小茉莉、李半仙等为代表的一群小人物在特定历史时期艰难生存的故事,描绘了重庆万县民众于国难当头之际,为国为家不懈奋斗的历史生活画卷。该部戏将个人的爱恨离愁与国家的兴衰存亡紧密相连,以小见大反映了中华民族不畏牺牲、敢于斗争的大无畏精神,展现了“国家兴亡,匹夫有责”,“舍小家,顾大家”的爱国精神。

川剧作为西南地区独有传统戏曲艺术,在相当长的一段时期比较低迷,但新时期以来国家出台的一系列戏曲扶持政策,川剧艺术紧跟时代步伐,在表现手法、创作理念上融合话剧、歌剧、舞剧等艺术门类,运用新媒体技术,实现了川剧艺术表演程式的传承与艺术理念与形式的创新。现代川剧《峡江月》也正是立足于传统川剧的写意精神,通过布景、道具、色彩、灯光等舞台美术形式将戏曲人物心理生动外化,并以跨界融合的形式实现了传统戏曲艺术与现代艺术的交流互通,为川剧的多元化生存与发展探索了更多可能。

虚实相生 创造意境

《峡江月》故事横跨抗日战争、解放战争时期,如何在有限的舞台空间展现大时间跨度中的复杂情节是团队亟需解决的难题。传统川剧舞美创作中多“虚”少“实”,注重以“虚”写“实”,如多采用“一桌二椅”、天幕、帷幕,以及简单道具装置或某些绘画式的装饰,大量留白赋予观众无限想象空间。不熟悉程式的观众常常难以理解。创作团队结合现代舞台技术,将整个舞台划分为前中后三个大区域,前区在舞台侧面设置黄桷树为固定表演区域,刻画江小月对三个男人的情感寄托;后区以月亮框定和薄纱分割,以多媒体手段打造浪里行船、天上人间桥段;中区设置望江客栈为主要表演区域,配合移动装置,以变换的舞台组合完成提亲、开祠堂、寻情郎、抗战胜利、抓壮丁、血战丘八主要情节线。各舞台区域被赋予不同功能,各司其职,合则是戏剧化的真实表演场景,分则是戏曲留白的写意空间。

在舞台区域化基础上,该剧还以灯光强化视觉效果,营造氛围渲染情绪。后区舞台运用多媒体技术,以丰富多变的LED屏幕加灯光组合,描绘出一幅写意的中国山水画和时真时假的壮丽万州峡江。第五场,水老大和众船工在波澜壮阔的峡江中行驶被日军炸弹击中,LED屏幕配合灯光造型营造出壮烈的血红色舞台,血红色是水老大生命之火与战地爱情的燃烧,合之众船工豪迈的唱词,象征着死亡与不死的激情。古老的唱腔、本土化的唱词以及浓郁科技化的舞台设计,既突显了川剧艺术的唯美写意,又兼纳了现代观众的审美意趣,给观众全新的感观体验。

月有圆缺 人有离合

“月”是整部戏的题眼,连着《峡江月》,系着江小月。苏诗有云“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。”月亮最富浪漫色彩,自古便是人们寄托情感发挥想象的景物,圆月象征美好、圆满,残月则预示离别、悲凉。《峡江月》借用人们对月亮的喜爱,活用月亮形象,变成剧中的意象和形象符号。

江小月与水老大真心相爱,水老大上门提亲,却触犯了封建宗法势力的权威。在族长三叔公以隔断母子关系的逼迫下,在众人的轮番指责下,江小月挣扎、悲伤、绝望,不得不找到水老大退回聘礼。这时舞台正中的圆月呈现为巨大的弯月,好似锋利的镰刀,无情切割两人的情谊。而在水老大的深情挽留之下,两人诉说着各自心里面纠结的“坎”,流露心声,身后的月亮在两人的情感变化之下,已悄无声息地变成了一轮圆月,好似两颗心的结合,暗示着两个人物的心理空间。第九场,刘望为救江小月而死,江小月为刘望圆梦谢他一世情,用白绸将二人系住,在想象中两人便翩翩起舞,此时舞台的月又化作一轮冷月,浪漫中透出阵阵凄凉,正如唱词道:“绸如雪,系缘分,月作证,情意深”。在历经劫难,几番痛失爱人后,江小月在月光清冷雪纷纷中唱道:“盼峡江,云开雾散尽,盼明月,清辉照彻天地明!”“月”再次被赋予明月高洁,期盼美好的寓意。《峡江月》中的“月”不仅仅是月亮形象的营造,更是全剧创意符号、情感象征。

黄桷寄情 化景物为情思

女主人公江小月将生命中联系最紧密的三位男人寄予“黄桷树”,可以说,江小月的爱情始于望江客栈,终于黄桷树,而又在黄桷树上“重生”。在《峡江月》中串联剧情的是位于前景的一棵巨大的、根茎繁茂的黄桷树。江小月先是将一根象征去世前夫三哥的绸带系于黄桷树,那是有恩于她的人,“九五”惨案死于非命。在水老大去世后,她又把象征水老大的绸带系于树上,那是她爱之人,抗战为国献身。逝去的刘望也 “化为”绸带挂于黄桷树上,那是爱她的人。黄桷树被赋予多重符号使命,不但承载着装饰舞台的任务,也幻化成为一种精神寄托。

至于编剧为何选用黄桷树这一物体,值得我们思考。川剧源于川渝本土地域文化,黄桷树是重庆市树,深受重庆人喜爱,众多地名黄桷坪、黄桷垭……都以黄桷树命名,可以说它早已融入重庆的市井生活。黄桷树生长在石坎上、城墙边、石崖缝隙,根系深深扎在丰腴的泥土中屹然而立。在重庆人眼中黄桷树枝繁叶茂象征生生不息的美好期盼,在文人笔下它是倔强地活在夹缝中的孤勇者,象征生命力顽强,自强不息,勇于拼搏。该剧中江小月命运多舛却拒绝向命运低头,与族长抗争追寻真爱,与丘八周旋保护桡夫遗孤,恰似在夹缝中顽强生长的黄桷树,用整个生命舞动,舞出一番新天地。

全剧在江小月黄桷树下寄情思中缓缓落下帷幕,在字幕一年后万县和平解放中结束,收尾略为匆忙。剧中江小月儿子的牺牲,王先生人物设置等都值得再商榷,但《峡江月》作为现代川剧走向大众的一个实验品,凸显出的融合创新意识难能可贵,相信每一次尝试都将推动探索现代川剧的传承之路。

(本文照片由余小武拍摄)