1982年全国曲艺调演中,重庆市曲艺团参演的四川盘子《三个媳妇争婆婆》获得全国南方片区曲艺调演一等奖,誉满全场。这个作品深入工矿企业、城镇乡村、生产队、部队军营、学校演出,在重庆市专业曲艺舞台和群众业余舞台上演出6000余场次。该作品在成都地区也产生了一定社会效应,成都省、市专业曲艺院团演出;四川省多个曲艺队及县文工团也长期演出,场次及观众都达到相当的数量。她被誉为四川盘子艺术的一朵“奇葩”。这个新颖的盘子节目打破了四川盘子常用的单调纯演唱模式,塑造了有个性的人物形象,营造了矛盾冲突,演绎了一个完整的故事。

《三个媳妇争婆婆》诞生在改革开放时期。该剧人物精神风貌积极向上,作品主题崇尚真善美、鞭挞假丑恶,内容和形式寓教于乐。

之所以称它为“精品”,它是创作者们台上案头,孜孜以求,精心打磨的成果。其艺术成就表现在四个方面:一是主题思想精深。二是音乐(唱腔)精湛。三是制作精美(舞美、道具、人物表现)。四是作品传播力与影响力广泛深远。

一、主题思想传播“孝道”正能量

四川盘子《三个媳妇争婆婆》由曲艺词作家能炬老师创作,弘扬了中华民族的优秀文化传统:孝道。辛亥革命的先驱孙中山先生曾说:“要能够把忠孝二字讲到极点,国家便自然可以强盛。”《三个媳妇争婆婆》作者采用的第一人称的叙述手法,塑造了城市里三个风华正茂辣味十足的媳妇和一个年迈却精明的住在农村的老婆婆。作者把四个人物的戏剧矛盾冲突焦点放在一个“接”字上。在“接”字里,三个城市媳妇在心理情态上各有不同:真接或假接,赡养还是利用,真心诚意或装模作样,实与虚、真与假纷纷展现。她们有的如头重脚轻的芦苇,有的如如嘴尖皮厚的竹笋,有的如朴素实心的树木,通过舞台形象和音乐形象的立体塑造,将人物性格在演唱和表演中充分展现。

老婆婆聪慧机智,通过试探,暴露出三个媳妇内心世界的丑与美。

作者用反衬、夸张、讽刺的手法,鞭挞大媳妇和二媳妇的失德行为,反衬出幺儿媳妇高尚的人品。幺媳妇要回报老人几十年的养育之恩,要奉养照顾年老多病的婆婆,她的真情实意深深地感动了年迈的婆婆,老人热泪下落决定跟着幺媳妇走。剧情发展到此,本该结束了,让大媳妇二媳妇想不到的是,聪慧的婆婆第二次拿出一张存折试探大媳妇和二媳妇,这张存折使剧情又起波澜。贪心无比的两人开始抢夺存折,为抢夺存折,两人唇齿舌战、你来我往、互相诋毁,当存折被扯破拼起——两人发现上面仅存有十块零三角钱时,失望至极,丑恶的嘴脸暴露无遗。作者用戏谑的情节跌宕手法把剧情推向高潮,观众们产生了强烈的共鸣。

二、二度音乐创作(唱腔)精湛

每个经典曲艺作品的成功,除了有好的文学底本,还必须有优秀的音乐(唱腔)二度创作。

历来我国的传统曲艺音乐唱腔创作都占有举足轻重的地位。曲艺名家李静明老师以他多年来对四川清音曲牌的积淀和精湛的谱曲技巧,对作品倾注了深厚的感情,在优秀的音乐创作中塑造出不同的剧中人物和不同思想感情的音乐形象。曲艺传统音乐唱腔谱曲称之为“装调”,所谓“装调”就是用四川清音的小调曲牌体装上新创作的文字作品,旧瓶装新酒,老套路。《三个媳妇争婆婆》的音乐创作者,汲取宋代《诸宫调》的格式,把传统清音小调的多个曲牌体、民歌和川剧高腔曲牌“清水令”兼容一体,吟唱出四个人物唱腔旋律之间既有共性,也有不同的个性的,符合人物情感的音乐形象。

全剧的音乐结构随剧情发展,矛盾冲突高潮起伏,乐章整合成起、承、转、合的音律模式,迂回发展,一波三折,分脉络而接之,曲之前后一复合之。

(1)起:起者曲首之音,用的是清音小调“卖杂货”为全曲音乐唱腔的骨架,作为乐句、乐段、节奏的旋律主线,按唱词七字句式。依字行腔。

谱例1:1=F 2/4 1/4

“卖杂货调”:

春风吹过花溪河,

红满枝条绿满坡,

路上走来人三个,

三个媳妇争婆婆,

(2)承,以协其调韵展开故事情节,承接而下。一曲多用的音乐形象相固定,对不同人物音乐形象进行补充、丰富,如大媳妇、二媳妇唱段融进“妈妈好糊涂调”,幺儿媳妇唱段融进民歌“绣荷包调”。

谱例2:1=F 2/4 1/4

“妈妈好糊涂调”大儿媳妇唱段

大儿媳妇就是我哇,

我们家里的娃娃多,

无人照顾很恼火呦,

急忙下乡去接婆婆,

谱例3:1=F 2/4 1/4

“糊涂调”二儿媳妇唱段:

二儿媳妇就是我哇,

我们家里杂事多哇,

无人收拾很恼火呦,

急急忙忙下乡去,

接呀接婆婆,

谱例4:1=F 2/4 1/4

“绣荷包调” 幺儿媳妇唱段

幺儿媳妇就是我,

婆婆年老疾病多,

一人在家很恼火,

快快走快快行,

专程回家接婆婆呀,

(3)转,本段是《三个媳妇争婆婆》全剧转入矛盾冲突尖锐的场次,是主题思想展现的突出点,是整个唱段的核心。该曲作者的创作方式是,用川剧高腔的“清水令”曲牌,把人物唱词、情、声、意、句有机的结合起来,叙事抒情兼并,唱腔荡气回肠,感人心脾。当唱到有恩必报,要回报母亲几十年含辛茹苦养育儿女之恩时,川剧高腔“清水令”优美的旋律,丰富的乐思,一声抑一声扬,一声短一声长,一声柔一声悲,深情的吟唱,感人肺腑,催人泪下,情感的爆发力,震撼人心。

谱例5:1=F 2/4 1/4

川剧“清水令调”

媳:婆婆啊!几十年费心血,

你含辛茹苦哇!

几十年哪为儿女勤劳工作,

儿读书你早晚把心磨破,

儿有病你日夜啊睡不着,

慈母的恩情山高不过,

慈母情义比大海深得多,

慈母爱似春晖养育我。

报恩情尽全力照顾婆婆啊!

婆:好媳妇情真挚感动我

不由我热泪往下落……

谱例6用边唱边说无眼板叙事性唱腔,将大媳妇二媳妇巧舌如簧、厚颜无耻、见利忘义、馋涎欲滴的丑恶形象,用板腔由淡到浓逐步渲染,并以叠句的技巧成功地勾画出她们形象。

讲白:

婆:(白)幺儿媳妇,你把衣箱打开,把我的存折子拿出来。

幺:嗯!

(大二媳妇在门外听见惊喜。)

大:嗨呀!婆婆还有私房钱喃!

唱:

谱例6:1=F 2/4 1/4

一张存折晃眼过,哟吚尔哟,

存款还有三千多,

这笔存款都归我,

嘿!我做梦也会笑呵呵哇。

笑呵呵乐呵呵,

快快拿给我。

嗯!要是婆婆不给我,

哼!她不给我就夺!

讲白:

婆:好!

大二:婆婆有病,我们怎么舍得离开你老人家嘛。

大:我来给你捶背哈!

二:我来给你洗脚哈!

婆:你们两个孝心“好”呵!

大:那吗当然啰!我走出门一想,我还是要接你走。

婆:好嘛,这存折……(大媳妇贪婪欲夺)当然拿给我

二:拿给我。

大:拿给我。

二:拿给我。

大:拿给我。

婆:你两个拿钱做什么?

大二:给你老人家买,买补药哇拿给我。

大:给我,给我。

给我,给我。

大二:啊呵!存折子都撕破,唉!原来只有十块零三角哇!

“转”这一章节是本剧目的经典之作,创作者构思精巧细腻,将全曲唱腔翻越一个又一个高峰,把四个人物的形象渲染得栩栩如生。

(4)合,脉络而接之,曲之前后络合之。

谱例7:1=F 2/4 1/4

春风吹过花溪河,

红满枝头绿满坡,

路上走来人两个,

贤德的媳妇牵婆婆!

可见《三个媳妇争婆婆》的音乐谱曲运用起、承、转、合的音乐模式,全曲前后呼应,对比强烈,层次清晰,在变化中求统一,从而达到音乐形象上的完美感和稳定性,成功的烘托了作品的主题。

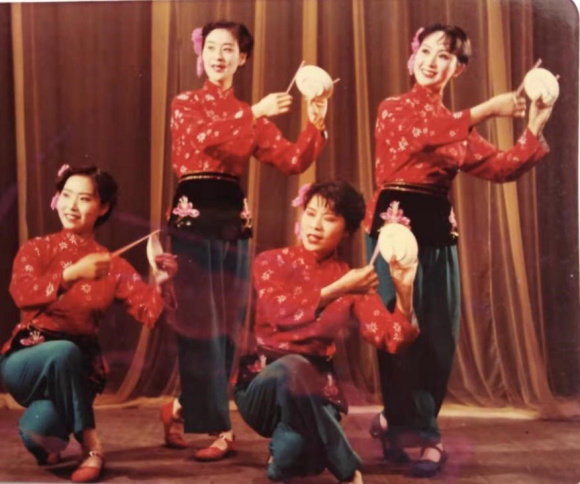

三、制作上匠心独具——舞美、道具、人物表现

在制作上,《三个媳妇争婆婆》和其他四川盘子节目不同而具有三个突出点。首先是道具运用创新,其次是舞台表演调度的变化,再是伴奏乐队的补充。

道具创新,四个演员出场除了手握盘子道具,每人手中还捧着一个独凳。故事的发生是在婆婆的家中,四个独凳往台上一放就营造出家的氛围。其表现在两个故事情节里:一个是婆婆假意生病卧倒在床上,凳子起到了场景与空间的提示和衬托的作用。再是,幺儿媳妇眼含热泪跪在婆婆脚下倾诉回报养育之恩时,“婆婆在独凳上倒卧”与“媳妇的跪诉”——不同人物动作的两相对比,使剧情更感人、更煽情,为整个剧情添色不少。

盘子花点舞姿结合的创新,使《三个媳妇争婆婆》的舞蹈编排让观众欣赏到的盘子表演更具有动感、美感和本土味。演出还采用戏剧台步,大、二媳妇的表演有戏剧摇旦的元素,既有不同人物的个性展现,又有集体手握盘子舞动的造型。观众不仅能欣赏四川盘子新颖优美的画面,也能观看敲击盘子花点的高超技巧。还有个一个细节值得提及,当厚颜无耻的大、二媳妇见钱眼开争,欲抢夺婆婆银行存折的时候,编导者以盘子作为“存折”,两人抢着盘子不放,这就使用了虚拟写意的手法,展现了盘子艺术的灵动审美特色。

这里笔者要提及,伴奏乐队除原有的民乐伴奏,还增添了京剧的小鼓镲打击乐,突出两个媳妇争夺银行存折,拉扯年迈体弱的婆婆时,夸张的形体节奏动作,生动到位地刻画了大媳妇、二媳妇的扭曲心态。

《三个媳妇争婆婆》资深的曲艺舞蹈编排邱漫玲老师以其深厚的艺术功底,独创盘子艺术的视觉,为《三个媳妇争婆婆》成功灌入了新鲜的四川盘子表演“浓汁”,正如她所言:“一切舞美道具运用,舞台调度,都是为作品主题思想服务。”精美的舞美制作丰富了更升华了《三个媳妇争婆婆》的主题思想,使其艺术魅力永存。

四、作品传播力与影响力广泛深远。

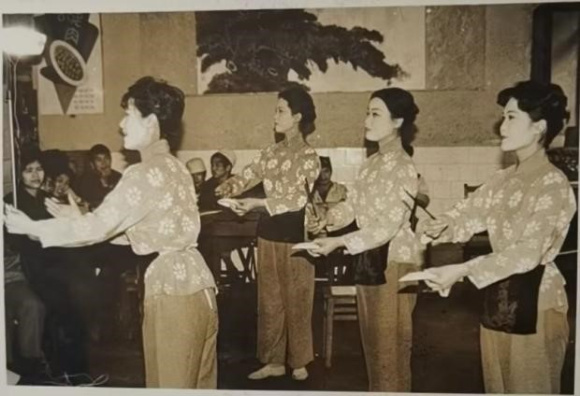

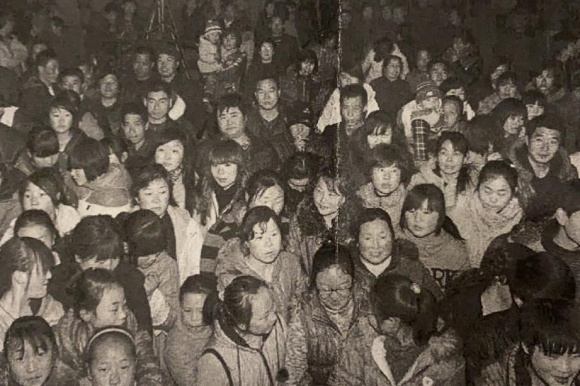

没有艺术现象可以凭空产生,一定都有它的源与流。进入20世纪80年代,作为舞台演艺形态的四川盘子《三个媳妇争婆婆》以其深刻的思想内涵,载歌载舞的艺术形式,真切感人的人物形象,浓浓的本土生活气息,得到广大群众的热烈喜爱,走红重庆城市乡镇。重庆市群众艺术馆,秉承着全民普及艺术的指导思想,开办了两届《三个媳妇争婆婆》四川盘子培训班。来自各行各业工会的几十名学员演员把《三个媳妇争婆婆》带到各基层单位传播演出,收到了很大的社会反响。在工矿,重棉三厂工会演出队深入车间、家属社区演出,均受到老百姓的热烈欢迎。还值得一提的是长寿文化馆的六个曲艺演出队。演出队的队员多数是来自本县农村的回乡青年,从1980年开始演出四川盘子《三个媳妇争婆婆》,1985年,六个演出队分散到了各公社文化站,从此《三个媳妇争婆婆》成为每个演出队的重头戏,传遍长寿的各个地区,演出所到之地都挤满热情的观众。《三个媳妇争婆婆》所讲的故事就是他们家中的事,人物说的也是他们心里的话,倍感亲切。随着故事情节和人物矛盾冲突的推起,台下时而笑声朗朗,时而专心致志、鸦雀无声,或是被幺儿媳妇的孝心感动,掌声四起。无论是白天或是晚上,晴天或雨天,阳春三月或是数九寒天,演出场地都挤满了热情的观众,更有观众甚至连看几场。

长寿县太平公社太平大队曾有一个年轻媳妇张某某,她从前对待婆婆又凶又恶,左邻右舍都称她是“恶鸡婆”。1981年2月,张观看了四川盘子《三个媳妇争婆婆》,她看得很感动,还流下了眼泪,当晚吃过晚饭,她破天荒地端了盆热水给婆婆洗起了脚,当时婆婆是丈二和尚摸不着头脑。第二天她又到太平街上供销社给婆婆买解放鞋,不小心把用来丈量鞋尺寸的干谷草给丢了,急忙回去重新量,买回了新鞋给婆婆穿上,婆婆又惊又喜地帮儿媳妇擦干头上的汗水,缺起牙巴笑嘻了。儿媳妇望着婆婆说:“妈,媳妇之前错了,今后我要像那个幺儿媳妇那样孝敬您!”

1984年2月《三个媳妇争婆婆》在巴县长评公社演出,结束后,一位六十多岁的老太婆迈着三寸金莲走到后台,拉着演幺儿媳妇的演员的手,一边抹着眼泪一边说:“哎幺儿媳妇嘞,你好有孝心哟!我那个幺儿媳妇她有指甲壳那点像你孝敬你婆婆那样对待我的话,二天我死了眼睛都闭得紧紧的哟。”话音刚落,旁边过来一位留着短梭梭头的青年女子伸手轻轻拉过老太婆的手,细声细气地说:“妈,我们回家,我哓得错啦,再不那样对待您啦。”《三个媳妇争婆婆》是长寿县六个曲艺演出队每场必演的压台戏,每到一处演出都产生热烈的反响,传递中华民族最优秀的传统美德,孝文化的正能量。

2015年春节,长寿文化馆送戏到葛兰镇,队员们又演出了四川盘子《三个媳妇争婆婆》。刚结束,一个70多岁的老太婆走到后台,拉着演员陈某的手激动地说:“妹子,这个节目四十年前我看你们演过,那阵我还是年轻的儿媳妇,是出了名的恶鸡婆,看了这个节目成了孝顺儿媳妇,领导还派我到处作报告。从那以后,孝顺儿媳妇、五好家庭硬是越来越多哟。”40年过去了,幺儿媳妇孝敬婆婆的故事像柔柔的春风还在那些地方悠悠荡荡的吹拂着。

长寿县文化馆六个曲艺演出队1980年至1984年期间带着四川盘子《三个媳妇争婆婆》反复巡回演出,到过约2000个大队、3500个生产队、850个学校、150个工厂、20个军营,共演出6000余场次。由此而产生的轰动效应1983年引起了多个媒体的关注,《四川日报》《重庆日报》《四川农民报》等进行了全面的报道。任何一种表演艺术存在的状况,是辉煌或是萎靡——鉴定的唯一标准是观众的多与寡,观众多则兴盛,反之则衰退。毋庸置疑,四川盘子《三个媳妇争婆婆》自诞生之日起就拥有了广大的观众群体,这正是它的价值所在。

作者:重庆市群众艺术馆舒启容 图/长寿文化馆黄益明