【展览名称】 新风高致 ——重庆中国三峡博物馆藏清代及民国碑学书法特展

【主办单位】 重庆中国三峡博物馆

【展览时间】 2020年9月3日——2020年11月29日

【展览地点】 重庆中国三峡博物馆4楼临展厅D

重庆中国三峡博物馆首个馆藏书法专题展!

馆藏清代碑学书家作品首次大集结!

多数馆藏书法首度公开展出!

2020年9月3日,由重庆中国三峡博物馆举办的“新风高致——重庆中国三峡博物馆藏清代及民国碑学书法特展”在重庆中国三峡博物馆4楼临展厅D开展。此展作为重庆中国三峡博物馆书法艺术系列展之一,是重庆中国三峡博物馆开馆以来首次依托馆藏策划实施的书法专题原创展览。展览精选和集结了重庆中国三峡博物馆藏清代及民国五十八位碑学书家的63件(套)书法作品,全部为珍贵文物,其中一级文物8件(套),二级文物14件(套),三级文物43件(套),内容分为“风标渐开——碑学发轫”“风新蔚然——碑学中兴”“风行未央——碑学众盛”“风韵巴蜀——川渝碑学”四个部分,以试呈现清代至民国碑学书法的发展过程与艺术成就。

中国书法璀璨辉煌。至清代,书法在发展演变过程中存在着“帖学”与“碑学”两种学书取向和风尚。“帖学”书法通常指宋、元以来形成的崇尚王羲之、王献之及属于二王系统的唐、宋诸大家书风的书法史观、审美理论和以晋、唐以来名家墨迹、法帖,包括真迹、临本、摹本、刻帖等为取法对象的创作风气。“碑学”书法通常则指重视先秦、秦汉、魏晋南北朝时期碑版石刻的书法史观、审美主张和主要以金石碑刻,包括碑版摩崖、钟鼎彝器、墓志造像、陶砖瓦当、钱币玺印、甲骨简牍等文字载体为取法对象的创作风气。

碑学书法“乘帖学之微”迅速兴起,作为一种新的理论体系和创作思想,实质上打破了宋、元、明以来的帖学垄断。清代巨卿名儒著书立说,为碑学推波助澜,碑学书家潜心倾情、钻研实践、标格新锐,是谓洪流激荡,气度恢弘,蔚为大观。至清末民国,碑学从理论上的建立与实践上的探索成功,使书法美学的审美追求发生了重大的转变,开创了中国书法艺术发展史上一代新风。

【第一部分】 风标渐开——碑学发轫

清初以郑簠、朱彝尊等为代表的书法家,一方面潜心研究和临习汉碑隶书,从中汲取营养,试图以隶书的方劲结构和遒健笔法,来转变圆媚秀韵、单一靡弱的帖学书风;一方面竭力搜访金石碑刻,重视碑版考据与金石文字研究。康乾时期活跃于扬州一带的书画家金农、郑燮等人亦取法碑版金石文字,书法风格参用隶笔,面目奇特,个性新锐,具有强烈的视觉冲击。

这些文人书家的书法实践与研究,使隶书创作在清初一度十分流行,取得相当大的成就,遂有突破传统帖学书派的取法范围和审美取向之势。这一风气被视为碑学书法运动的滥觞,渐开清代书法的新风标。

【部分展品介绍】

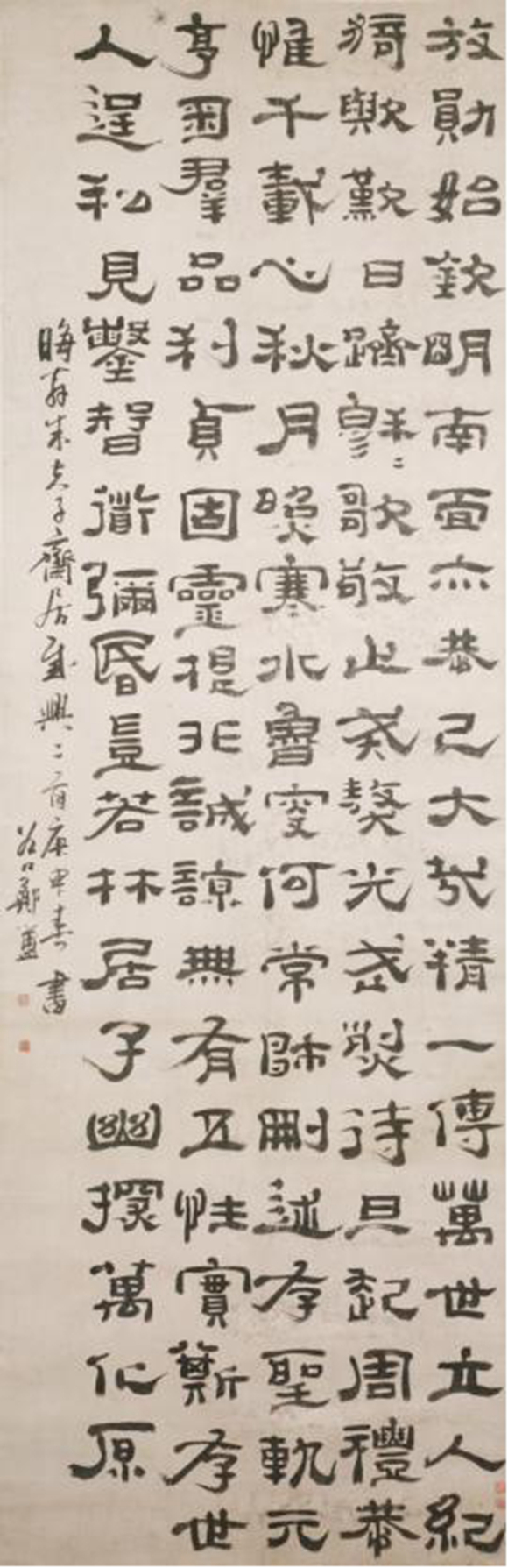

清 郑簠斋居感兴诗隶书轴

郑簠(1622—1693),字汝器,号谷口,上元(今江苏南京)人。以行医为业,终学不仕。精书法,擅隶书著称清初。隶书初师宋珏,中年后竭力寻访古刻、研学汉碑,上法《曹全碑》、《史晨碑》,遂书呈浑穆纵肆之势。开习隶直接取法汉碑的新风气,被视为清代碑学书法运动的先声。

录文:“放勋始钦明,南面亦恭己。大哉精一传,万世立人纪。猗欤叹日跻,穆穆歌敬止。戒獒光武烈,待旦起周礼。恭惟千载心,秋月照寒水。鲁叟何常师,删述存圣轨。元亨播群品,利贞固灵根。非诚谅无有,五性实斯存。世人逞私见,凿智道弥昏。岂若林居子,幽探万化原。”

题识:“晦翁朱夫子斋居感兴二首。庚申春书,谷口郑簠。”

钤印:“郑簠”(朱文)、“谷口汝器”(白文)

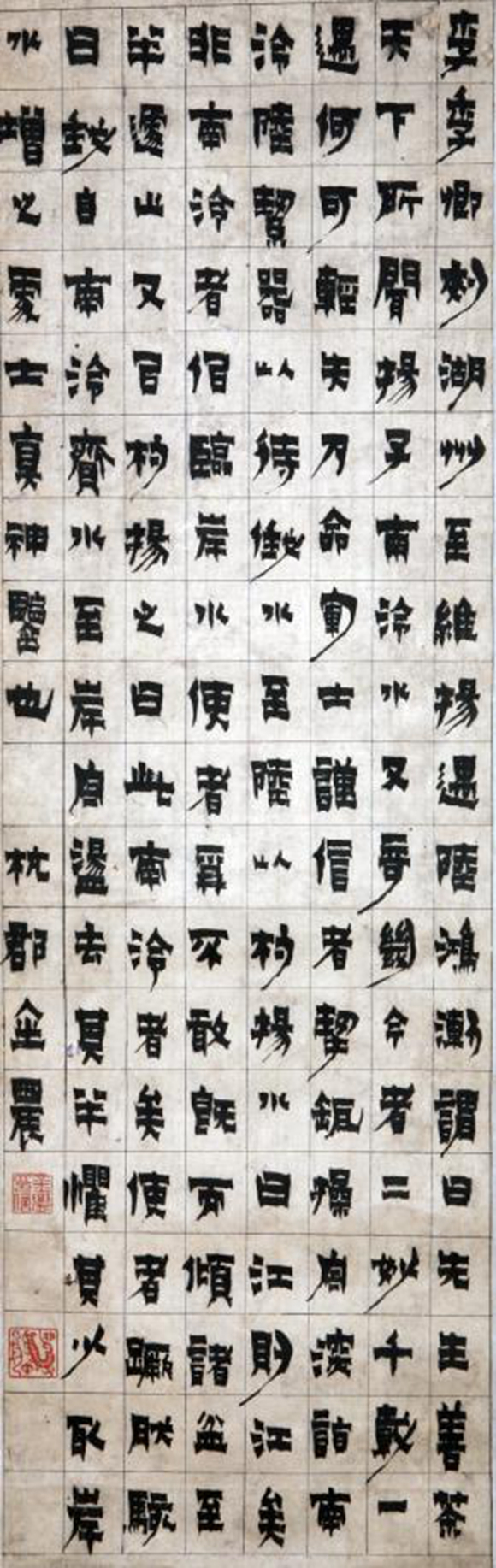

清 金农隶书轴

金农(1687—1763),字寿门,一字司农,别号冬心先生、嵇留山民、曲江外史等,浙江仁和(今浙江杭州)人,“扬州八怪”之一。精书画,隶书得益于《夏承碑》《西岳华山庙碑》《天发神谶碑》,喜用扁笔侧锋,横画宽厚,竖笔瘦削,浓墨渴笔,号称“漆书”。

录文:“李季卿刺湖州,至维扬,遇陆鸿渐,谓曰:‘先生善茶,天下所闻,扬子南泠水又奇断,今者二妙千载一遇,何可轻失刃。’命军士谨信者,挈瓶操舟,深诣南泠,陆絜器以待。俄水至,陆以杓扬水曰:‘江则江矣。非南泠者,似临岸水。’使者称不敢。既而倾诸盆,至半,遽止,又以杓扬之曰:‘此南泠者矣。’使者蹶然骇,曰:‘我自南泠赍水至岸,舟荡去其半,惧其少,取岸水增之。处士之神鉴也。’”

题识:“杭郡,金农。”

钤印:“金农印信”(朱文)、“龙虎丁卯”(朱文)

【第二部分】 风新蔚然——碑学中兴

清代中期,乾嘉之际考据学兴盛,推动了文字学、金石学的发展,促使访碑著录、考释研究之风大兴。新的考古文字材料的发掘与整理,为书法创作提供了新的取法对象,从而引发出新的技法和新的审美追求,碑学书法运动在此条件下日趋活跃。此时书家的注意力更加集中于秦、汉碑刻,以邓石如、伊秉绶、陈鸿寿等为代表的碑学书法巨匠,大都以篆书、隶书为突破口,筚路蓝缕,开书林新路,书法创作取得了巨大成就。隶、篆二体的中兴,为碑学书法理论提供了重要依据,也为碑学书法创作积累了实践经验。

随着考古、著录活动的日益广泛,六朝墓志、造像受到重视,碑学书家的实践也开始从篆隶二体扩展至楷书。阮元作《南北书派论》、《北碑南帖论》,包世臣著《艺舟双楫》,大力倡导六朝碑版,标志着碑学书法主张被正式提出,碑学理论已完全确立,创作原则已基本形成。

【部分展品介绍】

清 邓石如篆书大幅

邓石如(1743—1805),初名琰,字石如,号顽伯,后避嘉庆帝讳,遂以字行,更字顽伯,号完白山人、凤水渔长、龙山樵长、古沅子等,安徽怀宁人。一生布衣,以鬻书刻印自给。其篆书初学李斯、李阳冰,后法《禅国山碑》《三公山碑》《天发神谶碑》、石鼓文以及彝器款识、汉碑额等,并掺以隶法,突破玉箸篆一派樊篱、自出机杼。隶书从汉碑出,结体紧密,貌丰骨劲,独开气象。被视为清代碑学思潮后,全面实践和体现碑学主张的一位开宗立派的书法巨臂。

释文:“亭亭仙都,峻极维嵩,屹立溟石,削成浙东。发地直方,摩霄穹崇,灵沼在上,祥云积中。圭埴千仞,柱宁四封。日视不及,翰飞靡穷。群阜奔走,列仙会同。 黄后攸访,碧岭是冲。丹穴旁起,金溪下融。日照霞附。月映绡蒙。壤绝栖尘,木无寓丛。居幽不昧,守一而雄。万寿报响,九成来空。佳名未复,展礼斯洪。录作惩止,年祈感通。匪慈之高,造化之功。唐·韦翃《仙都山铭》,莫高人山,邓琰书于新安芥盦禅室。”

钤印:“邓琰”(白文)、“石如”(白文)

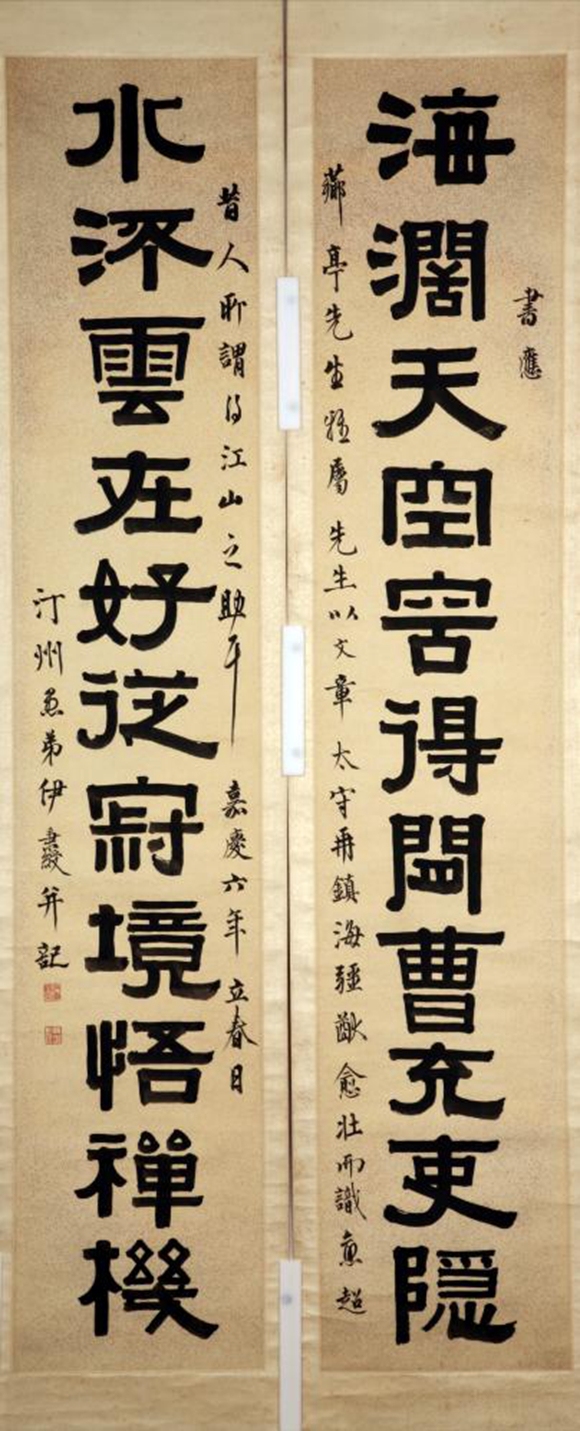

清 伊秉绶隶书十一言联

伊秉绶(1754—1815),字祖似,号墨卿、默庵,福建宁化人。乾隆五十四年(1789)进士,历官刑部主事、惠州知府、扬州知府,以“廉吏善政”著称。喜绘画、能治印、工诗文、擅书法。书法造诣尤深,早年师刘墉,后专攻隶书,“遥接汉隶真传,能拓汉隶而大之,愈大愈壮”,个性强烈,苍厚古拙,气象雄伟,浑穆威严。伊秉绶在清代碑学书法潮流中占有不可替代的一席之地。

录文:“海阔天空容得闲曹充吏隐;水流云在好从寂境悟禅机。”

题识:“书应芗亭先生雅属。先生以文章太守再镇海疆,猷愈壮而识愈超昔人,所谓得江山之助耳。汀州愚弟伊秉绶并记。”

钤印:“伊秉绶”(朱文)、“西湖长”(白文)

【第三单元】 风行未央——碑学众盛

清代道咸以后,碑学书法大兴。魏晋六朝墓志造像之属已普遍成为碑学书家的取法对象,对魏晋南北朝碑刻楷书的临习和崇尚,并将篆隶笔法引入楷、行、草书创作,执意追求迟疑凝重、浑厚朴茂的审美特点,标志着碑学书法的创作实践真正确立和走向成熟。其时以何绍基、赵之谦等为代表的碑学集大成者,熔碑帖金石于一炉,诸体兼擅,高古浑穆,气象雄伟。

至清末民国,碑学所涉及的范围已大为拓展,凡钟鼎彝器、碑版摩崖、墓志造像、瓦当砖文、钱币镜铭、甲骨、简牍等文字载体无不成为碑学书家取法借鉴的营养来源。其时涌现出杨守敬、吴昌硕、康有为、李瑞清、曾熙等大批著名碑学书法家,可谓名家如林,不胜枚举。至此,碑学理论与实践渗透于篆、隶、楷、行、草诸体,新意纷呈,碑学书法以风行未央之势走向众盛。

【部分展品介绍】

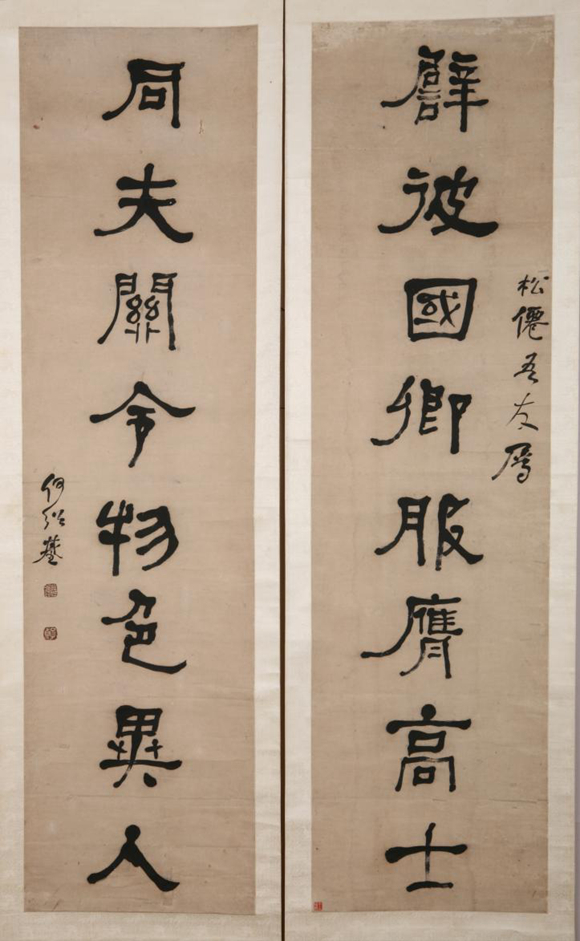

清 何绍基隶书八言联

何绍基(1799—1873),字子贞,号东洲居士,晚号媛叟,又作猨叟,道州

(今湖南道县)人。道光十六年(1836)进士,官历国史馆协修、总纂、典试福建、贵州、广东乡试、四川学政。主讲济南、长沙等地书院。精研经史文字、金石碑版、史地之学。书法造诣极深,初植根颜真卿,中年接受并倡导碑学思想,极意用功秦汉六朝碑版,融楷、行、隶、篆为一体,风貌古茂厚朴、沉雄峭拔,自成一家,终成“开光、宣以来书派”的一代宗师。

录文:“辟彼国卿服膺高士;同夫关令物色异人。 ”

题识:“松仙吾友属。何绍基。”

钤印:“何绍基印”(朱文)、“子贞”(白文)

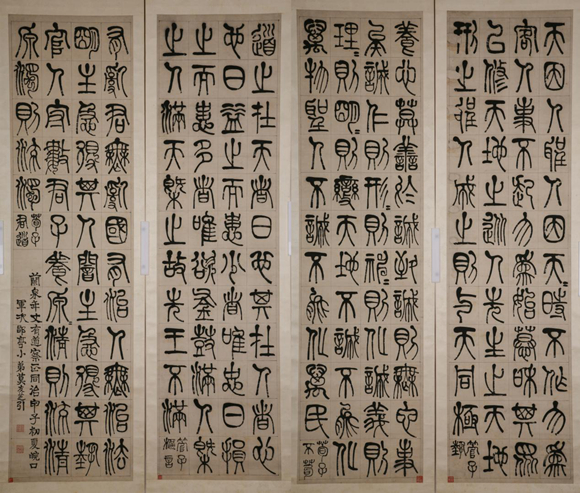

清 莫友芝篆书屏

莫友芝(1811—1871)字子偲,号郘亭,又号紫泉、眲叟,贵州独山人。道光十一年(1831)举人。通金石、文字、训诂、目录版本之学。工书法,篆书最

负盛名。与郑珍并称“西南巨儒”。

录文:“天因人,圣人因天。天时不作勿为客,人事不起勿为始。慕和其众,以修天地之从。人先生之,天地刑之,圣人成之,则与天同极——《管子·势》。养心莫善于诚,致诚则无它事矣。诚仁则形,形则神,神则化;诚义则理,理则明,明则变。天地不诚不能化万物,圣人不诚不能化万民——《荀子·不苟》。道之在天者,日也;其在人者,心也。日益之而患少者惟忠,日损之而患多者惟欲。釜鼓满,则人概之,人满,则天概之,故先王不满——《管子·枢言》。有乱君,无乱国;有治人,无治法。明主急得其人,暗主急得其势。官人守数,君子养原;原清则流清,原浊则流浊——《荀子·君道》。”

题识:“兰泉年丈有道察正。同治甲子初夏皖口军次,郘亭小弟莫友芝。”

钤印:“莫友芝印”(朱文)、“郘亭眲叟”(白文)

【第四部分】 风韵巴蜀——川渝碑学

在清代碑学新风兴起的大背景下,川渝地区的碑学书法日趋流行,呈现出前所未有的繁荣盛况,涌现出龚晴皋、包弼臣、赵熙等为代表的川渝籍本土书家及顾复初、沈贤修等为代表的游宦巴蜀,寓居川渝的书家,他们以精湛的书法艺术饮誉巴蜀而广受关注。

一方面川渝地区丰富的碑碣刻石和摩崖题记遗存,为川渝书家融入碑学思潮并推动碑学书法的发展提供了丰厚的本土养料;另一方面川渝地区的书家接受碑学新思潮,同时又保持清醒的态度——碑帖兼融的创作主张。促使这一时期的川渝碑派书家的书艺面目能变化出新,呈现出强烈的个性书风和鲜明的地域特色。

【部分展品介绍】

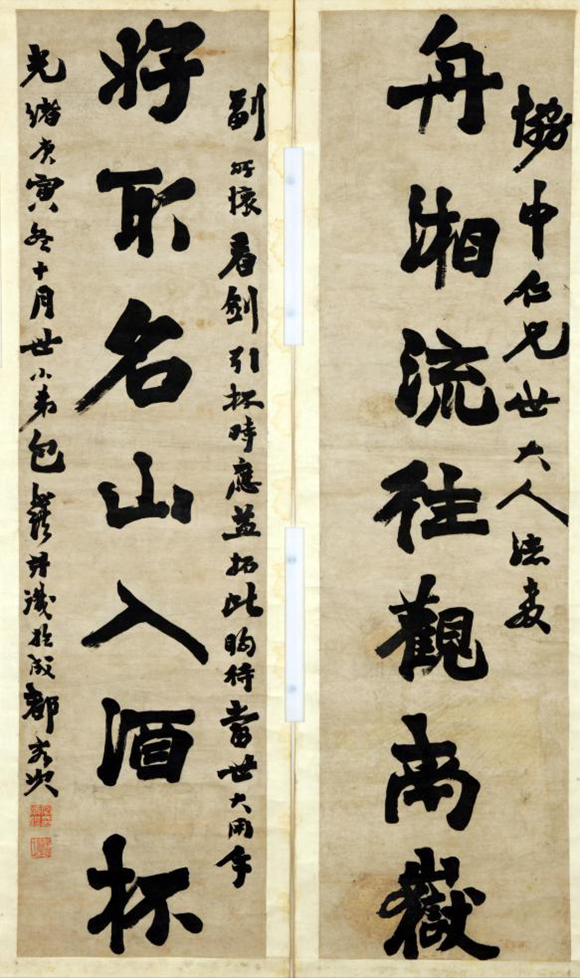

清 包弼臣行书七言联

包弼臣(1831-1917),名汝谐,字弼臣,号谷叟、笔公,四川南溪人。同治六年(1867)举人,历任盐源训导、邛州学政、资州学政。晚清书法大家、画家。书法熔北碑与南帖为一炉,自成一格,对巴蜀后来者赵熙、颜楷、谢无量等人碑帖融合的书法之路影响甚巨。

录文:“舟湘流往观南岳;好取名山入酒杯。”

题识:“协中仁兄世大人法教。副所怀看剑引杯,时应益拓此昫待当世大用手。光绪庚寅冬十月,世小弟包汝谐并识,于成都客次。”

钤印:“包汝谐印”(白文)、“南溪弼臣氏”(朱文)

民国 赵熙行书录朱熹感兴诗二首屏

赵熙(1867—1948),字尧生、号香宋,四川荣县人。光绪十八年(1892)进士,次年,应保和殿大考,名列一等,授翰林院国史馆编修。工诗词,精书法,亦善画,世称“晚清第一词人”。其书法碑、帖熔合一体,秀逸挺拔。蜀中传有“家有赵翁书,斯人才不俗”之谚。

录文:“大易图象隐,诗书简编讹。礼乐矧交丧,春秋鱼鲁多。瑶琴空宝匣,弦绝将如何。兴言理馀韵,龙门有遗歌。吾观阴阳化,升降八纮中。前瞻既无始,后际那有终。至理谅斯存,万古与今同。谁言混沌死,幻语惊盲聋。”

题识:“馨斋仁兄大人雅正。赵熙。”

钤印:“赵熙”(白文)

书法艺术作为中国优秀传统文化的最具典型性的符号之一,代表了中华民族特有的文化心理与文化性格。清代碑学使书法从帖学范围中解放出来,开创了一代书法新风,对中国书法发展起着极大的推动作用,充分体现了中国优秀传统文化内在发展中自我革新的生命精神。

此次展出的重庆中国三峡博物馆藏清代至民国碑学书法作品,大体展示和反映了清代至民国碑学书法的艺术风尚。希望展览能给观众带来视觉审美与精神享受的同时,也为我们在新时代坚定文化自信,努力推动书法艺术的继承与发展、弘扬与繁荣的永恒命题中提供一些思考和启示。

供稿:曾敏(策展人)