文/吕金光

在当代经典帖学不断拓展的背景下,书家的个体得到了尊重,表现出多元化的审美倾向。在展览背景的影响下产生了各种流行书体,如二王书风经久不衰,旭素大草如狂风暴雨般而至,苏轼、米芾、黄庭坚书法遍地开花,晚明大草风起云涌。而刘从明先生书法则另辟蹊径,他的书法是延续着民国以来碑帖融合之路进行探索的,这在当代来说是少有的。

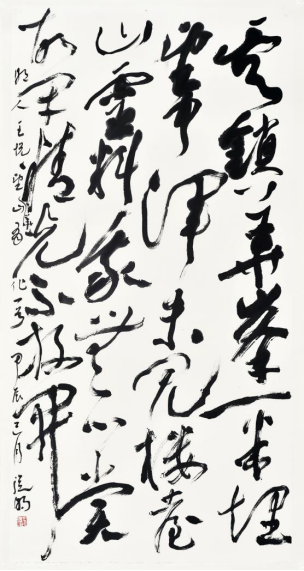

刘从明是我多年来一直关注的书家,早年他耽迷于苏东坡、何绍基、刘墉等,后又参悟沙孟海先生书法,似乎他对吴昌硕、蒲华书法也有涉猎,最后章草成为他挥之不去的情结。他的书法上接汉碑与大篆之逆势用笔之法,最大限度地展现了其斑驳、苍茫之大气象。如果没有判误的话,刘从明早年肯定涉猎过北碑、汉碑和金文大篆,故之线条苍茫浑厚,雄中得朴,茂密奇宕,可谓得浓肆之旨。由此,他在书法创作观念上便与一般意义的书家拉开了距离,其卓荦之处在于他对于行草个性化的诠释。由雄而朴,由厚劲开出其草化,摇曳跌荡,神采飞动,从而彰显出一种充分视觉化的斑驳披离的稚拙之美,若没有发乎心性的激情很难臻至如此之高境界。

对他的行草书而言似乎已不存在一个“技”的层面问题,而是如何破解“形而上”的问题。他在不断极力追求沙孟海行草书中那种浑厚、苍润之境界。可见,若不是他早年对大篆、汉碑及北碑多有用功,其书法不可能臻于厚其气、峻其骨之气象。由此可以看出,他的书法不是传统帖学意义上的行草书,而是碑帖融合新的延续,其风格无疑是卓荦的,这在帖学主流背景下的当代书法无疑为我们拓宽了新的视野,具有新的启迪意义。

每一时代艺术史都是在以解难题和艺术进步意义上面对上述问题。每位书家亦然,正是因为通过解难题的方式,推动了书法艺术史的进步并在时代文化精神与审美形式风格方面进行主体性建构。但由于刘从明对碑学膜拜观念的固守,致使在碑与帖笔法的融合问题上,其审美的现代性视野尚还不够宽阔,传统与现代一直成为他观念上的两难境地,在面对传统与现代的解难题过程中,刘从明必须从自己设置的当代困境中走出来。也许,以此来观照刘从明的书法及其创作,我们无法心存遗憾。

(本文作者系山东艺术学院、四川大学,教授、博士生导师 )

分享成功

分享成功