画家档案:

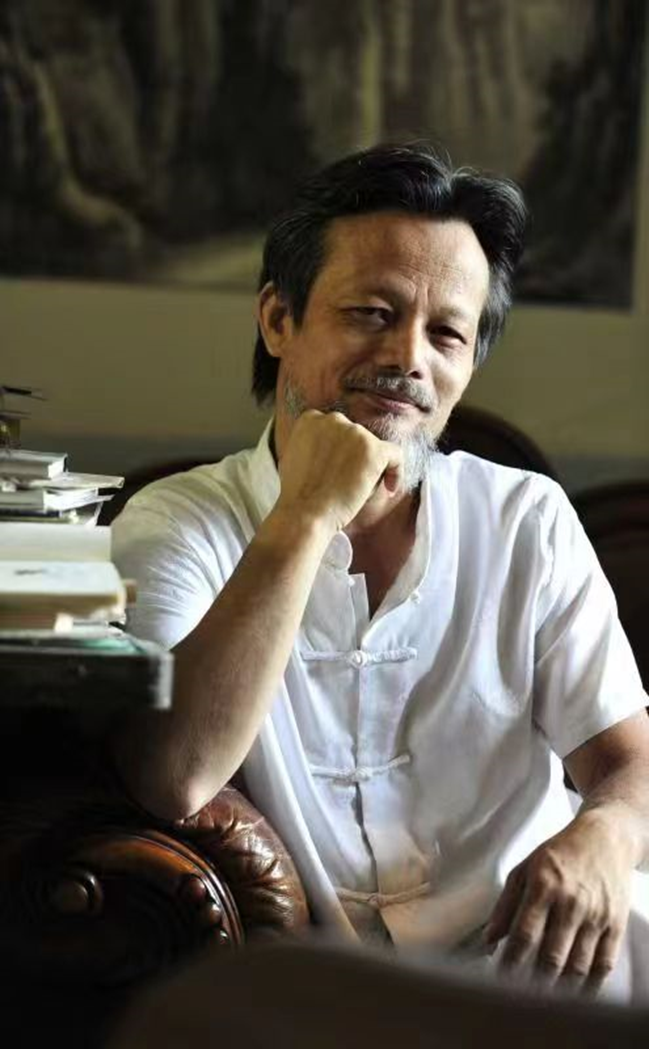

张建国,汉族,1959年生于重庆,笔名裕翁、月寅。现为重庆市美术家协会会员、重庆市中国画学会会员、重庆市现代禅画院副院长。

评论文章:

森然笔势 墨韵峡江

——张建国写意山水画的中年变法与心性归处

文/卢鼎一

国画审美以笔墨为骨、心性为魂,成其表里。写意山水非自然之复刻,实乃先民对家园与河山的人文寄情和生命关照。如北宋郭熙“可行、可望、可游、可居”之论、南朝宗炳“澄怀观道,卧以游之”之思,经李渔阐发更成方寸间的精神栖居所在;自王维“诗中有画”写意萌发,至元四家“心与景契”意境深耕,笔墨二字始终饱含象征;明代董其昌倡“南北宗论”,虽具尊南抑北取向,却将“写意”从技法层面抬升至“笔墨追心、文心如画”之境,明确并重塑了写意山水的人文底色。现实中,画家生命情感状态及创作成就莫不受一时一地之影响与局限,非深蹈其间而彻悟者难以突破超脱。观近当代地域画坛之山水,“传统写意如何锚定地域特质”不失为核心命题。而写意山水的生命力,从来不止于笔墨传承的单向延续——当它与不同地域的自然肌理、人文脉络相撞,便会生长出带着地域烙印的艺术形态。在巴渝大地,嘉陵江与长江汇流成峡江奇景,巴文化厚土滋养出独特的地域画坛生态,从岑学恭倡立峡江画派,到后之巴渝画派对巴渝山水的艺术探索,始终绕不开这一命题。张建国的创作,正是这片土壤孕育出的现当代峡江写意“承前启后”的生动样本——他承峡江文脉基因,带“旧三峡”鲜活记忆,从社会历练的务实笔墨,到中年“心皈峡江”的写意开掘,完整勾勒出一位地域画者的艺术蜕变之路。

命运与执念:职业画家的底色铺陈

张建国的社会人设印象是职业画家,但真正走近他的人,总能感受到一种被职业身份、社会境遇所掩盖的睿智与性情。立足于社会分工,世人论画者常将其分为专业、职业、业余三类:专业者未必以画为业,却有系统技法与认知;业余者未必无功底,只以余暇寄情;唯职业画家最难——生计与画笔绑定,创作自由度或不及业余随性,艺术水平或并不低于专业者,却易被贴上“商业习气”标签,若成名家恐遭“重利轻艺”揣测,若市场浮沉又易被轻看“失了纯粹”。张建国的“职业”二字,是命运推搡与自我执念拧成的绳:他通透辨得“生计与艺术”的边界,应对客户“此处多画树显兴盛”“墨色再浓些”等“建设性”要求,是不得已的生计妥协,却从不让市场诉求僭越笔墨底线;那份对笔墨的执念、对峡江山水的共情,从不是一板一眼的商业算计,而是藏在勾皴点染里的率真与赤诚,恰是这份特质,成其天赋与个性的生发之源。

1959年,张建国生于沙坪坝一普通工人家庭,七八岁因邻居练字作画结缘笔墨,攒零花钱买纸笔画册,绘画萌芽自此生发。初中时,幸遇毕业于西南大学的美术教师陈道学、周成雨夫妇,二人分别在三中和六十八中任教。先随周成雨学西画练素描观察法;后随陈道学攻国画,以《芥子园画传》摹山石皴法,随师观山读水悟峡江“气脉”。后来,又经人引介,往重庆特殊钢厂跟一位老知识分子学书法——无拜师礼,全靠帮老人挑煤洗衣换学,老人宿舍简陋,四方桌后挂着墨竹中堂与对联,案头几架堆着线装书和十多刀毛边纸,常边喝茶闭目养神,边教他临柳公权《玄秘塔碑》《神策军碑》。柳体森严笔势与这份文人作派,悄然渗进他的笔墨底子。

1977年到上清寺美专校参考,因同伴提议参军错失川美录取机会,从而成为一名非科班出身的画者,这份未圆的专业梦,反倒成了他笔耕不辍的韧劲儿。六年军旅生涯,从团里借调师部画幻灯片、办板报、搞美术宣传,寻访地方画界师友交流,偶然卖画初尝笔墨价值;转业后在重庆第二针织厂美术宣传岗位就职,继续打磨画技。90年代中后期踏上职业画家之路——磁器口开工作室、北京漂泊摸市场、黄桷坪画廊挂单。这份“向生计低头却不向艺术妥协”的磨砺,让他懂得了艺术与生活之间的平衡。

更难得的是,他深谙“艺术源于生活又高于生活”的旨趣,将观察社会的思考和生活的感悟揉进写生与创作的转换里。他早悟“人在山中看不见山”的写生哲理:走歌乐山过芭蕉沟、爬三百梯,不急于画山水轮廓全貌,先蹲守写绘青石板路、古树、民舍,扎进磁器口茶馆、里巷,听阿婆、大爷讲挑夫、船工号子和川东游击队往事——以人文走访酝酿情感,为创作积蓄势能;再登江北坡或凤凰寺,从高处看古镇卧于歌乐山与嘉陵江间的格局。这种“先访人文再观山水”的观察范式,后成其创作写生之底色:数度进三峡,不急追瞿塘雄奇、神女峰的名气,却留心观赏江滩崖间的老树盘根、摩挲古栈道苔痕、矶石帆影,先把峡江人的故事装心里再落笔,恰是这份积淀,成了他后来系列长卷等代表性创作“形神兼备”的根基。

艺境升维:从务实笔墨到本真写意

作为职业画家,张建国的特别,在于“职业身份”下藏着专业级的系统技法功底——这份功底,是师承筑基、军旅工厂磨性,更是市场浮沉中不肯丢的人文追求。其五十岁左右,画风渐成家数,作品相继被多家机构、海内外友人与个体藏家珍藏。作为重庆市美协会员、重庆中国画学会会员、重庆市现代禅画院副院长,他却殊少执着头衔之名,而是秉承以作品说话的宗旨,坚实践行创作性劳动的治艺之道。沉湎于“读画、研史、练笔”的日常:读画时,细品范宽《溪山行旅》雄强庄重与皴法表现,黄公望《富春山居图》笔墨洒脱和节奏变化……悟“开合聚散”法理;研史时,深挖《巴县志》峡江航运史,从杜甫“众水会涪万”寻诗画之互证,锚定地域文脉;练笔时,日课不辍,晨起临柳体淬力,再画山水小品养气。早年学书笔势,成画面“整全感”之基。其画路端正,画风庄重古雅、气韵生动。观者一眼便知,他虽非科班出身,却走出了一条“扎根传统正脉,又不失现代感”的独特路径。

退休后的张建国,渐已生计无虞,从而摆脱“为生计画”的牵绊,转向更纯粹的艺术追求,亦是半生积淀的自然“变法”。2022年至今,相继创作《万里长江图》《乌江画廊长卷》《天生三桥长卷》——前两卷近百米,后一卷数十米,皆为峡江题材,既是阶段性人生小结,更是其艺术分水岭。

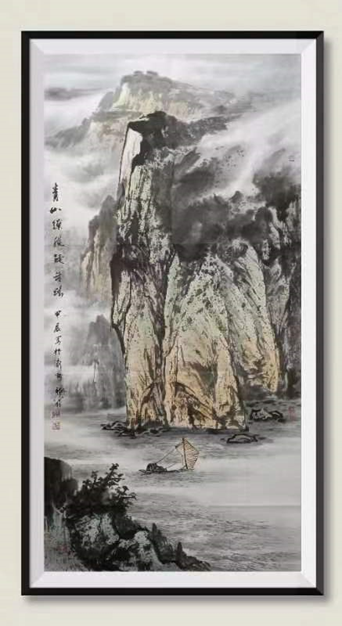

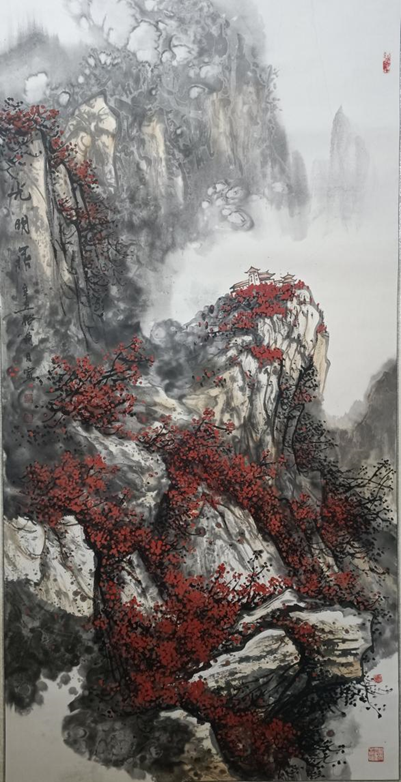

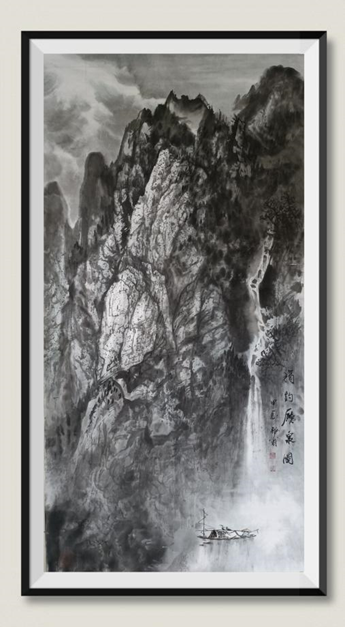

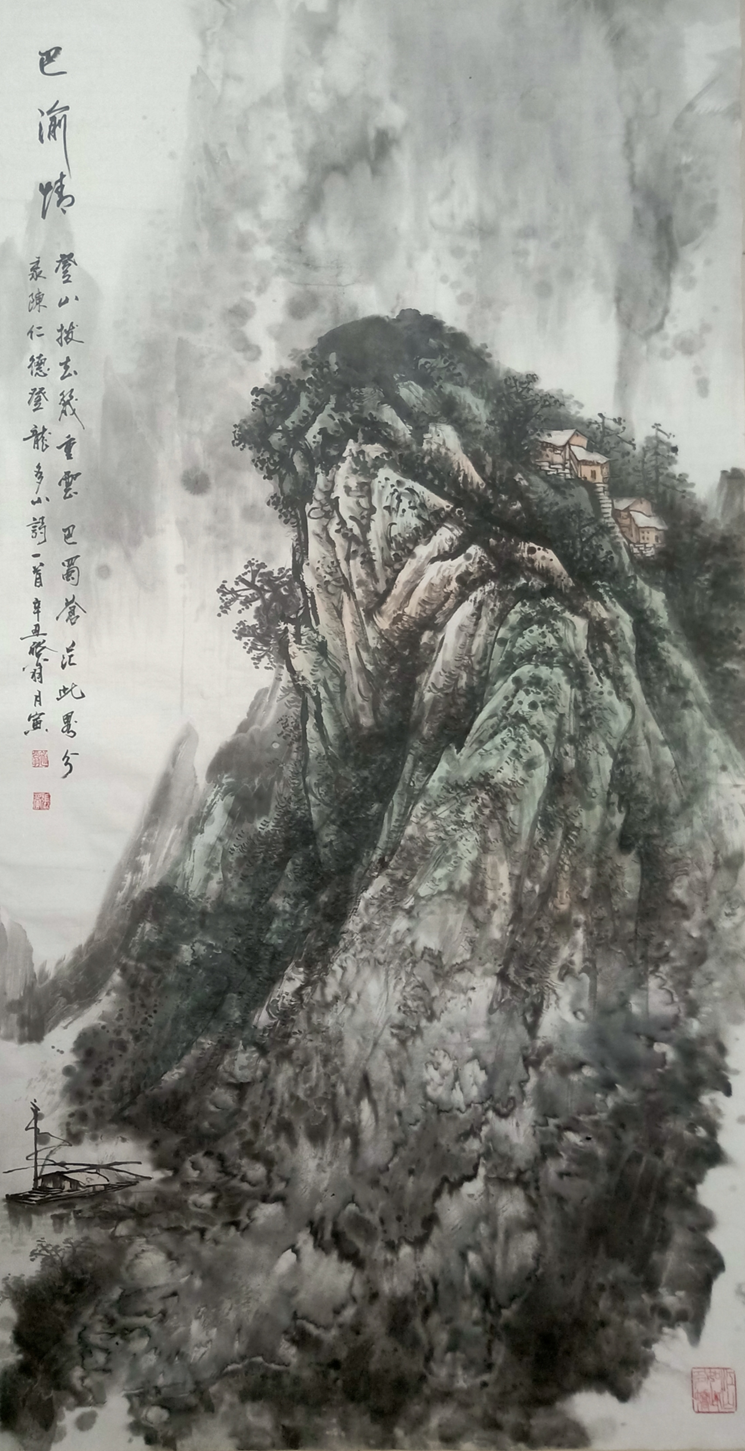

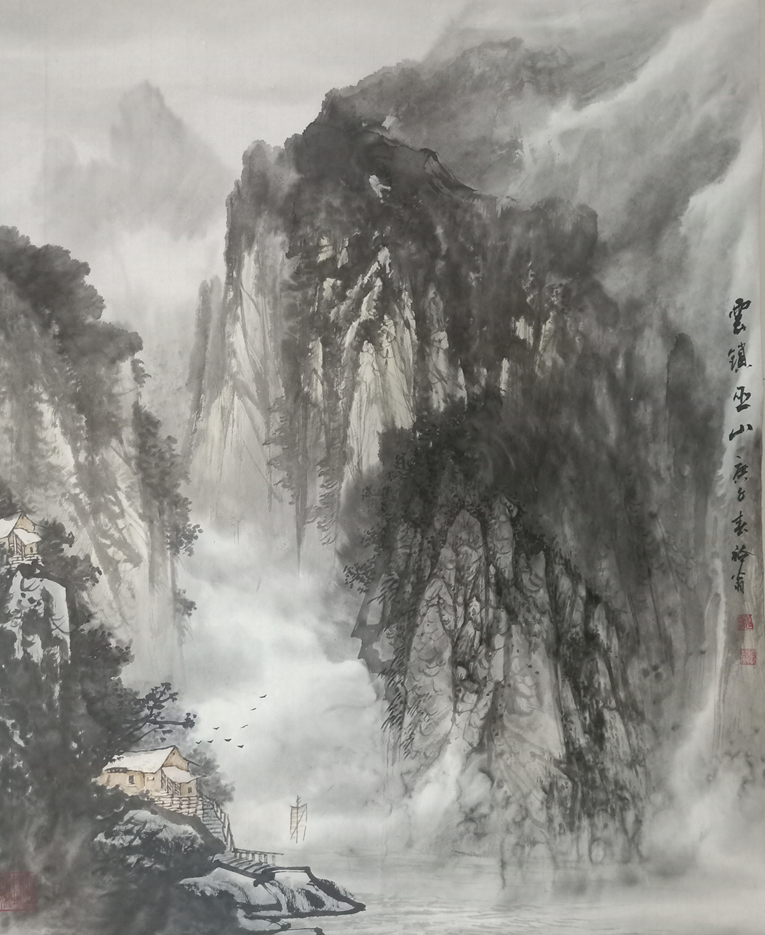

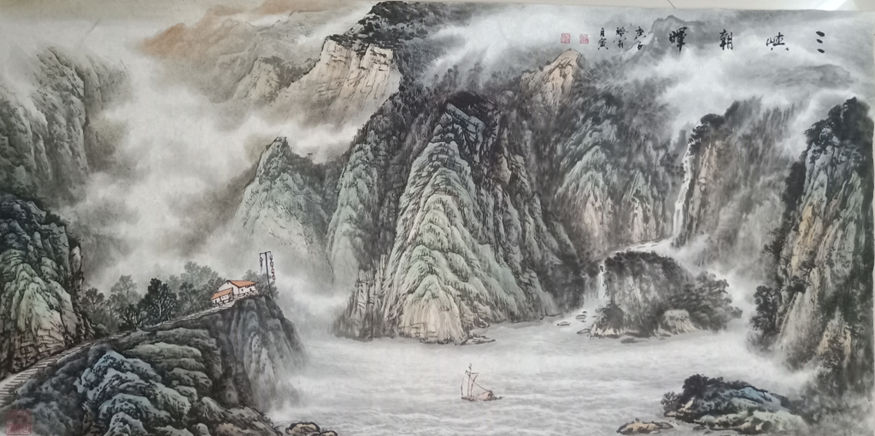

新时期审美是中西对比融合的多元态势,国画以线为基、重阴阳虚实,具主观生命力,却在理性空间构建上弱于西画。张建国早年先学西画再攻国画,创作呈“中西兼顾、体用互置”自觉——使笔运锋随地貌而变:画瞿塘峡陡崖侧锋挥扫,摹江水冲刷之粗砺而沧桑肌理;绘嘉陵江浅滩中锋细勾,显沙岸流水柔润弧度。更将斧劈皴雄劲与披麻皴细腻融得浑然:化斧劈皴为墨块堆叠巫峡群峰之浑厚质感,借披麻皴斜式短线顺山脉走势皴擦,以线条疏密对比显巴渝山地灵动,横鳞竖勒,非纯斧劈、亦非全披麻,恰衬峡江“雄中藏秀”之特质,正是他早年“先访人文再观山水”所悟的观察范式,在创作笔墨上的落地。其运笔稳健中含藏节奏起伏之势:写烟云时笔锋轻提,墨色由浓转淡如行云流水;刻画山石肌理时笔锋顿挫,枯湿浓淡交替,干笔皴擦显苍劲,湿墨渲染出氤氲,写意洒脱与写实精微,在此间达成平衡。设色素来淡雅,赭石、花青只作“点染”,色不碍墨,气韵自生,却让峡江阴晴向背、四季荣枯,在素净笔墨里有了鲜活呼吸。

而他最富智慧的突破,是以“云气”破传统山水“线条墨块衔接偏密易板滞”的局限,让云雾成为与山水共生的生命元素。传统峡江创作或得形似失气韵,或求宏大显空洞,张建国凭西画体积感与国画笔墨意趣,将山体勾皴深浅、疏密纳入空间考量:岩石重质量感,勾皴与云气整合,既具“三视立体递进”纵深,又不失笔墨灵动和“整全感”。如其状写歌乐山晨雾,以浓墨概括山麓古树,中墨皴擦山腰岩体,极淡墨晕出云雾——留白与浓墨相衬,拆解体块压抑,串起峰峦成整体,可观可游古意自生。这非浅层套用“虚实相生”,而是将峡江特有的湿润云雾艺术性转化为破解传统山水“堆砌之弊”的地域方案,更暗合宗炳“澄怀观道,卧以游之”的精神内核。

这般笔墨背后,是张建国对峡江人文与自然的深度共情——他把“先访故事人文再动笔”的理念揉贯长卷创作:《乌江画廊》《天生三桥》长卷里,江水串起滩头、民居吊脚楼与古栈道;栈道曲折蜿蜒,似有纤夫残影;浪涌江声,木船系载着川江号子余韵。“山缠万道水,水绕千重山”——他画的山,是见证江水奔涌的巨龙;画的水,载着岁月悠悠兴替。瞿塘峡滟滪堆的险、白帝城的文脉、峡江人“生于斯、困于斯、爱于斯”的纠缠,都被提炼成笔墨意象:山势重“开合聚散”,层次如地质褶皱般有张力;江、船、山、屋,诉说着“走得出水路,走不出乡愁”。

能驾驭近百米长卷,非仅靠功夫,更赖天赋、赤诚与“胆力哲思”——力薄胆弱者难有“装得下千山万壑”格局,无哲思者难凝山水元气,非“舍身入画”者难藏人文温度之绵长。张建国对峡江的情感,是把故事装心里再落笔的共情——“在场感”让画有“根”,艺术敏感让他提炼峡江“神”。正如他所言:“画峡江,画的不是山和水,是骨子里的巴人气度和人间烟火。”

如今三幅长卷,勾勒出他艺术蜕变的清晰轨迹:从“为市场画”到“为心画”,从“技法锤炼”到“意境升维”,使写意本真得以坚守和彰显。这份“熬”出来的艺术——熬得过职业奔波、耐得住临古沉潜、扛得住写生艰辛,更离不开天赋加持。正是,无空间思维难成气魄,无人文通透难显沧桑幽情,无传统敬畏难守国画笔墨本真。

于巴渝画坛而言,张建国的实践是地域画者“锚定传统、立足本土”的注脚——他以“非科班”扎根传统路径,将峡江山水特质与巴渝人文内核,凝练成兼具史诗沉雄与交响宏阔的艺术语言,与岑学恭倡立峡江画派时的“雄奇大气”相比,更添了一份“人间烟火”的柔韧,让峡江山水多了温度。其艺境之升,恰如笔下叠嶂穿云、浩渺江声,可凝诗结题:

叠嶂吞云凝墨韵,

大江卷浪入毫端。

思接千载有不暇,

吐纳风流已万方。

这便是张建国以笔墨追心,在峡江山水间寻得艺术的心性归处。

——而他的艺术路,仍如峡江蜿蜒,未有尽处。

本文作者:

卢鼎一,书画评论撰稿人,现为重庆文艺网特约书画评论员、重庆市现代禅画院常务理事、重庆市书画研究会研究员、重庆文旅书画院副秘书长。

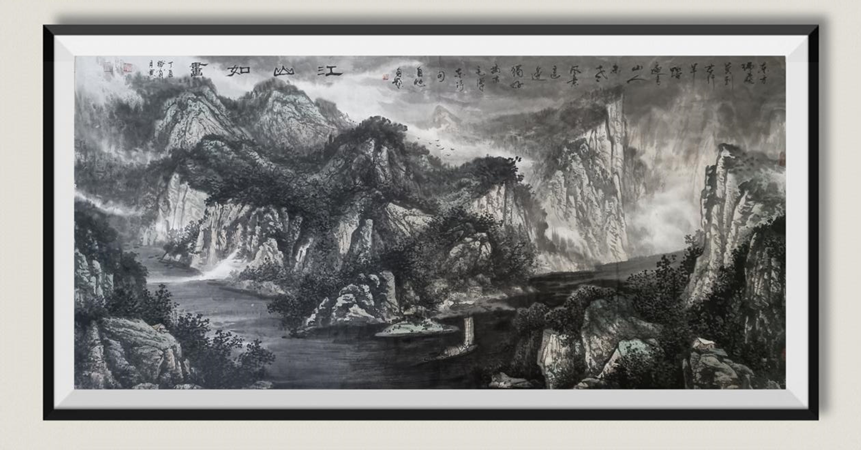

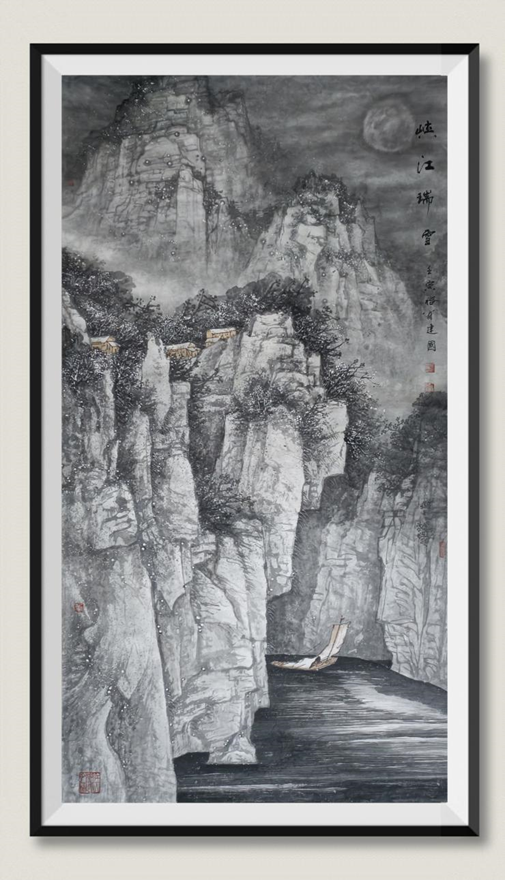

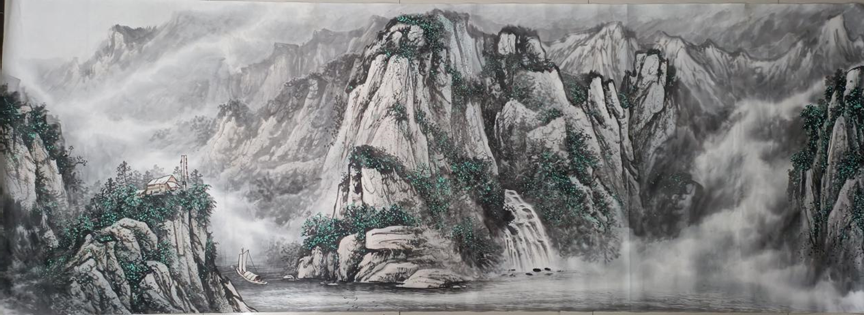

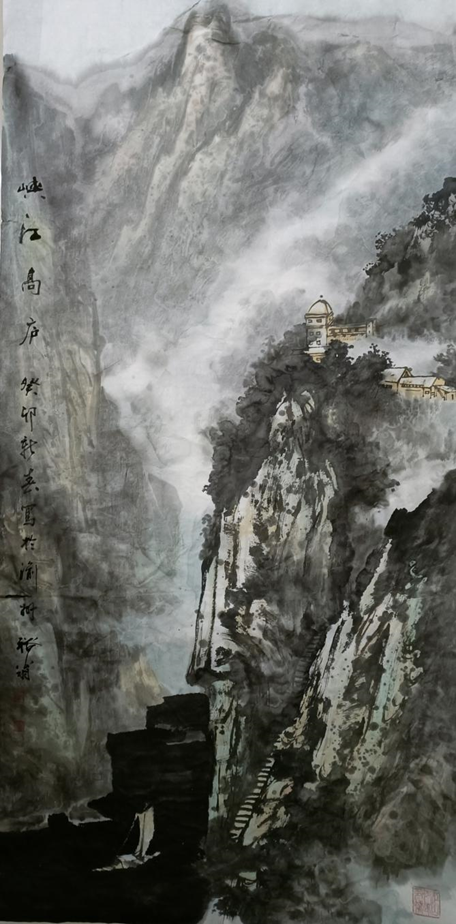

张建国画作欣赏:

分享成功

分享成功