第1眼TV-华龙网讯(记者 徐云卿)叫好声和掌声不绝于耳,直到演出结束,观众们还意犹未尽,排着长队等待主演签名……这是9月7日、8日,重庆芭蕾舞团大型原创芭蕾舞剧《归来红菱艳》在中央歌剧院演出的场景。

作为入选纪念抗战胜利80周年优秀舞台艺术作品展演的唯一一部芭蕾舞剧,《归来红菱艳》在京连演两场,收获了不少观众的好评,也得到了专家的点赞。在8日演出结束后,来自舞蹈界的专家齐聚一堂,围绕这部作品展开了深入交流,表示这是一部兼具思想深度、艺术高度与地域温度的文艺精品,更提到了这是一部有生命力的作品。

创排4年、打磨2年、巡演近百场,《归来红菱艳》的生命力体现在哪些方面?从专家们的观点中,或许可以找到答案。

深植家国情怀 填补抗战题材舞剧空白

“有情怀、有张力、有呼吸、有华彩、有风韵。”国家大剧院艺术专家委员会顾问于平用“五个有”精准概括了《归来红菱艳》的核心优势,其中“有情怀”被他放在了首位。于平认为,舞剧以“中国舞蹈之母”戴爱莲为原型人物,以爱国艺术家归来为核心线索,将个人与家国紧密相连,传递出“正义必胜”的时代信念,让情怀落地生根,真挚动人。

原总政宣传部艺术局局长、解放军艺术学院副院长左青坦言,这是他第一次现场欣赏《归来红菱艳》,体验远超此前线上观看。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的重要节点,这部舞剧聚焦中国当代舞蹈艺术先驱者,填补了抗战题材舞剧创作上的空白。“过去我们看到的抗战题材舞剧,有不少刻画重大历史事件的,也有塑造聂耳、冼星海等其他领域先驱的,而《归来红菱艳》,从中国舞蹈人的视角展现了抗战时期文艺工作者的坚守,很有意义。”

“舞剧如何承载历史重量?创作如何与时代呼应?这是困扰很多舞剧创作者的问题。《归来红菱艳》跳出了‘单纯讲故事’的框架,以‘精神写诗’的方式,把戴爱莲丰富的一生提炼为‘归来’,用情感逻辑替代时间顺序,用舞蹈诗意超越史料堆砌,传递时代重量与温度。”中国舞协理事王举指出,“《归来红菱艳》不仅描写了戴爱莲的故事,更折射出了一代人的理想,是文化自信的回归、艺术初心的回归,也是为时代而舞的责任感的回归。它告诉我们,最深远的现实主义来自精神的真实,最深刻的创新出自对文化的自信,最动人的叙事是因为与时代同频共振。”

新颖叙事流畅丝滑 节奏把控张弛有度

除了主题与题材,舞剧的叙事手法与节奏把控也成为专家们夸赞的重点。

于平所提及的“有张力”“有呼吸”,点出了这部舞剧在叙事上的亮点。他认为,舞剧通过人物在海外、后方、战场等不同空间场景的切换,使故事情节极富张力。“同时,我们常说‘好的戏就像是一个活的生命体’,《归来红菱艳》就做到了这一点。舞剧以12个情境式舞蹈段落呈现,整体节奏张弛有度,让观众能跟着舞蹈沉浸其中。”

“舞剧全景式展现了莲在重庆的经历,舞段丰富而饱满,叙事简洁,一气呵成,生动还原那段历史岁月,让观众看得顺畅、轻松。”北京舞蹈学院党委副书记、院长许锐从“叙事流畅性”角度给予了肯定。

“相比以重大历史事件为题材的芭蕾舞剧,《归来红菱艳》另辟蹊径,以一位舞蹈界前辈为原型,用小切口展现大主题,既保留了思想高度,又兼具艺术格调,让这部历史题材舞剧显得很清新。”中国文联舞蹈艺术中心常务副主任张萍则用“切口独特、叙事新颖”形容这部舞剧的魅力,“舞剧摒弃了复杂的戏剧冲突与时空跳跃手法,反而实现了叙事丝滑的效果,紧扣原型,用‘少即是多’的表达,克制地展现了抗战大后方文艺界的贡献。”

表演精湛华彩迭出 审美水准兼具思想高度

在表演与审美层面,专家们认为《归来红菱艳》既展现了芭蕾舞的技术水准,又传递出独特的艺术美感。

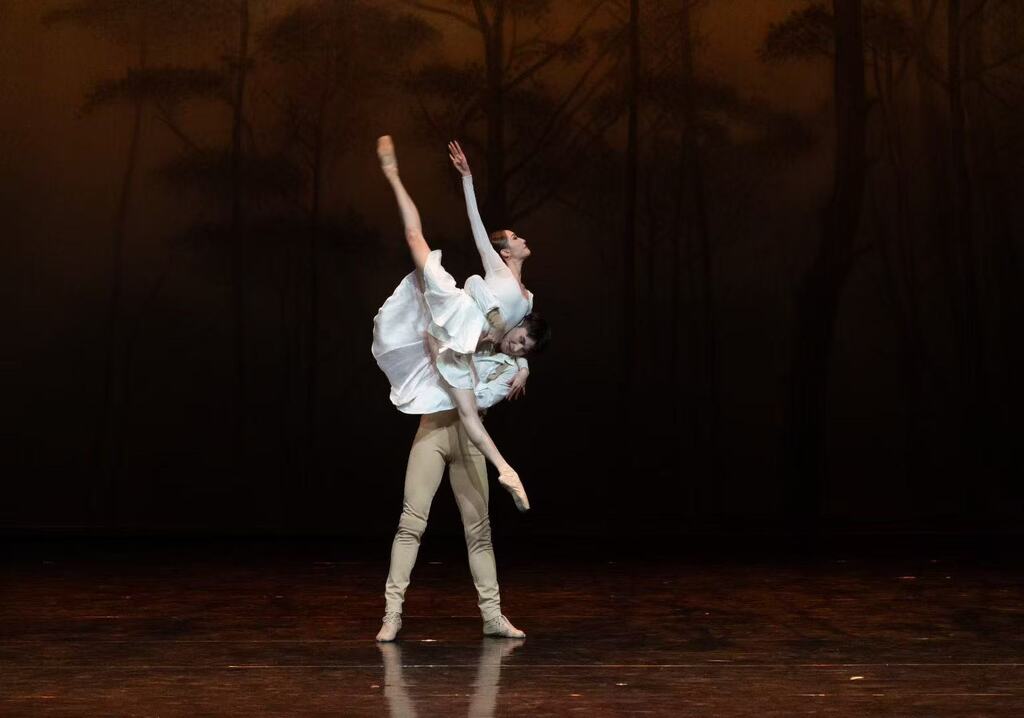

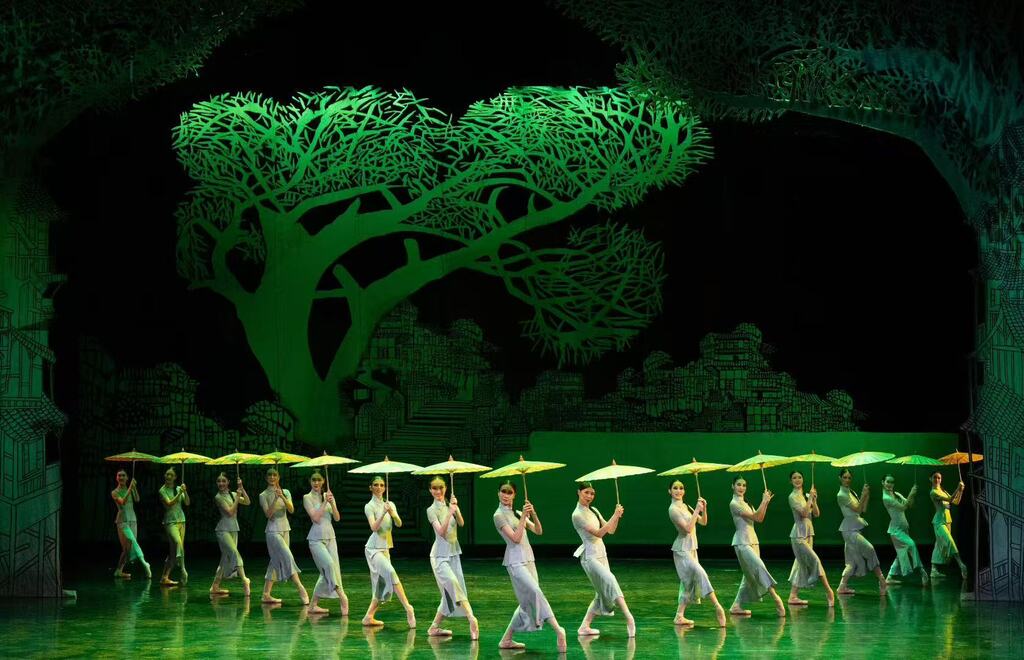

回味舞剧,有许多舞段都给于平留下了深刻印象。“舞剧中既有打动人心的双人舞,也有扇子舞等极具特色的舞段,这些华彩的段落将舞蹈技巧与情感、故事完美融合,引发了观众的自发鼓掌。”于平表示,“更值得一提的是,舞剧融入了众多重庆地域特色,无论是山城雨巷里的伞舞,还是民族歌舞的应用,都让作品彰显出独特的‘渝味’风韵。”

上海歌舞团原团长陈飞华对演员的进步与整体审美给予了高度评价。他表示,此次观看明显感受到重庆芭蕾舞团演员的成长,表现出色且进步显著,展现了专业素养。同时,舞剧的音乐、舞美等整体在线,与舞蹈表演相得益彰。

“那双红舞鞋,一下子就点到我心里了!”四川歌舞剧院专家马琳称赞道,《归来红菱艳》打破了芭蕾舞“柔美”的刻板印象,在展现抗战主题时,表演既保留了芭蕾的优雅,又传递出坚定的力量感。特别是莲与轩分别时的双人舞,编创得尤其出色、华彩,展现了极高的审美水准。

王举认为,《归来红菱艳》是一场跨越时空的对话,它没有停留在传统符号的拼凑和动作的复制,而是将中国舞蹈传统与当代审美、编创理念深度融合,转化为观众能共鸣、感知的当代语言,连接起了传统与现代。

随着《归来红菱艳》在京展演的收官,重庆芭蕾舞团又马不停蹄地奔赴山西,开启了新一场演出的准备。重庆芭蕾舞团艺术总监、《归来红菱艳》总导演刘军表示,将吸纳专家和观众的反馈,继续打磨作品细节,通过芭蕾艺术将抗战岁月里的坚守传递给更多人。

(本文图片由重庆芭蕾舞团提供)

分享成功

分享成功