编者按:

重庆市歌剧院歌剧《尘埃落定》、重庆歌舞团有限责任公司舞剧《杜甫》和重庆市话剧院有限公司与四川人民艺术剧院有限责任公司联合打造的话剧《谁在敲门》,入围了第十八届文华剧目奖拟进入终评提名名单。三个剧目即将在第十四届中国艺术节亮相。重庆市文化和旅游研究院、重庆市文艺评论家协会组织“大家一起评”评论活动,对三个剧目进行了观摩和讨论,以短小精悍的评论助观众们“先睹为快”。

本期聚焦舞剧《杜甫》。

第十四届中国艺术节参演剧目舞剧《杜甫》

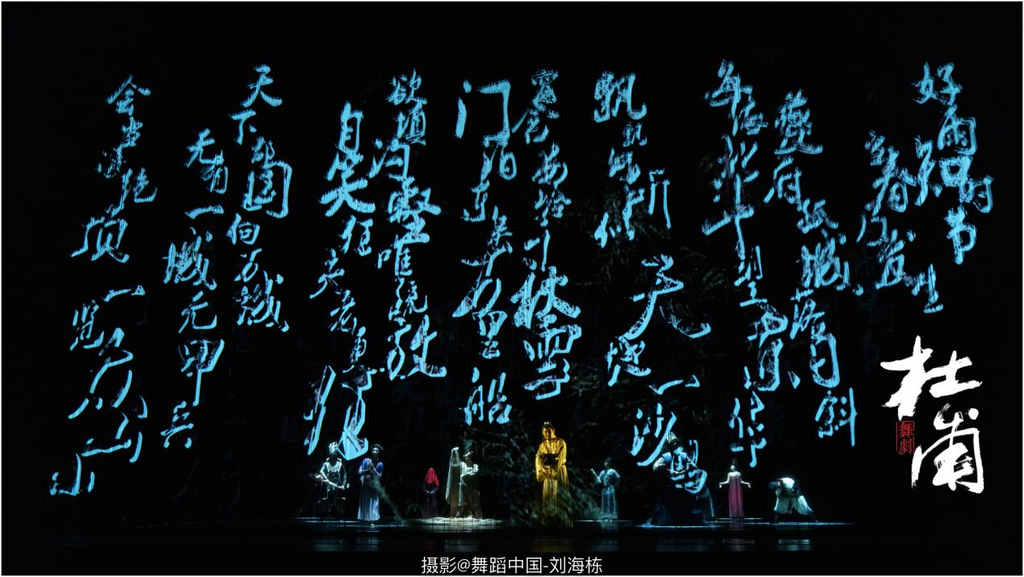

龚会:群舞“求仕行”“丽人行”“兵车行”等一个个场景,仕女舞、弓箭舞等一个个舞段,以悲怆氛围和夸张服饰,用强烈的音乐对比,烘托出杜甫的伟大形象。舞蹈是由情绪所激发出的生命的律动,舞剧《杜甫》通过四个篇章,把杜甫应试不中、困顿长安、经历安史之乱、漂泊川渝等重要人生历程高度凝练地融入舞蹈之中,将颠沛流离的个人命运巧妙地融于时代命运的大背景下,“舞之蹈之”,将观众拉回大唐那一段由盛转衰的悲壮历史里。杜甫以诗载史,《丽人行》《兵车行》及“三吏三别”,是这部舞剧不可回避的重点。这些诗作,深刻揭示唐王朝的社会动荡,政治黑暗,人民的疾苦与奢靡的宫廷生活,深刻的历史内涵与舞剧主题、动机相呼应。舞剧创作者抓住触动人心的关键诗篇,以几段各具特色的群舞来展现史实。布景大气优美,场景恢宏震撼,配乐切合情绪,舞姿或优美或苍劲或激越或凄怅,观时震撼,观后深思。

曾立:从追名逐利的官场,再到尸横遍野的疆场,衣衫褴褛,饥寒交迫的百姓,舞剧《杜甫》通过鲜明的场景来刻画人物,抒发情感。《杜甫》的侧重点不是“真实的情景”,而在“诗意的抒情”。当战士抛尸沙场和与亲人依依惜别的画面并置于舞台上时,观众能够感受到这不是现实的真实,而是心理的真实,抒情的真实。受柏格森的直觉主义和弗洛伊德精神分析心理学的影响。表现主义戏剧拒绝停留在对人物进行浅层次的描摹,而追求对人物的内心的解剖和展示。内心独白、梦境等主观表现方式是表现主义戏剧常用的手法。《杜甫》中明显可以看到表现主义戏剧的手法。剧中,“另一个杜甫”的出现,即可视作人物内在的矛盾冲突,是诗人内心自我否定、自讥自嘲和自我超越的具象化表现。“另一个杜甫”的出现,帮助戏剧实现了从外部矛盾(人与人的矛盾、主人翁与社会环境、与时代的矛盾)到诗人内心的矛盾的转化。尽管这种矛盾感还不够突出,但戏剧作品需要这样的转换,以达到一定的心理深度。而《杜甫》下篇中那个春意盎然,男耕女织的幻境,抑或梦境,更是具有浪漫主义色彩,表现了诗人在苦难困顿的现实中对理想社会的憧憬。正如黑格尔在《美学》中提出,戏剧应当将诗意的抒情与真实的情景融合起来,从人的心灵深处和丰沛的情感世界中,从人的灵魂的悲剧性痛苦中表现人生的境况。这正是舞剧《杜甫》所追求的境界。

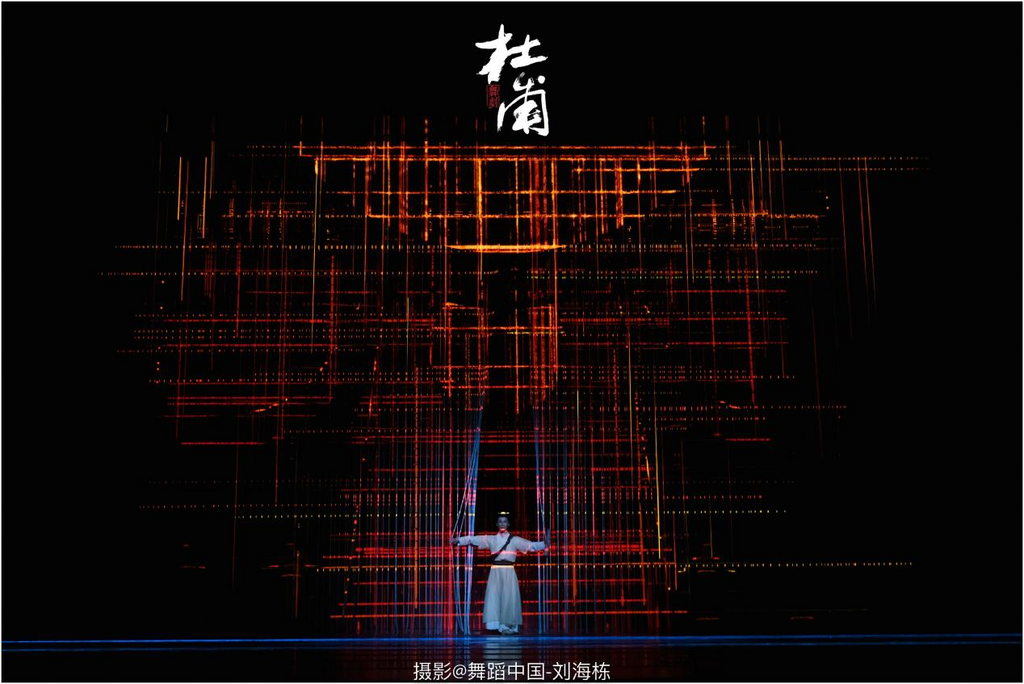

黄容:这部舞剧的成功之处在于编导规避了从杜甫的人生经历中去寻找曲折的故事来作为剧的发展主线,将目光投放在了杜甫的诗篇中,通过对其诗作的提取,用诗来反衬唐朝兴衰的社会进程。总的说来,舞剧《杜甫》突破传统的人物类舞剧规律模式,在设计上并没有穿插过多强烈的戏剧冲突,而是以艺术化的手法,以杜甫的诗歌为导向,将人物在历史环境中具有的重要意义凸显出来,由此来窥见唐王朝由盛转衰的历史进程。创作上大胆寻求新的视角,突破通俗的“大众化”路线,以写意为主,大量运用隐喻的手法来传达其中的精神内涵。在舞剧《杜甫》中,编导将“权利和阶级”作为形象种子,使得舞蹈编排、造型设计、音乐作曲等方面达到了统一、糅合。我们可以说,舞剧《杜甫》其独特的叙述形式,源于对历史和文化的深刻理解和解读,营造了诗歌般的语境,此设计紧密结合时代的发展轨迹,力求将作品与时代相融合,以超越随着时代的发展观众不断变化的审美高度,这不乏是一种创造性的转化,更体现出其创新性的发展生动演绎。

吕霖枫:首先,《杜甫》呈现出一种简约的美。舞台干净、动作简单、舞美清新,这些集合成了一种简约之美。或许是今天物质世界极度充盈,反而简约成了一种时尚,繁复的美反而成了负累。但是简约不等于简单,隐藏在简约背后的是复杂的技术,是经过艺术化处理呈现出的简约风格特点。该剧利用现代高科技手段制造大量的影像,如宫殿的瓦解、诗歌的频现、田园的春色等等,呈现出的影像是简约的,是意象化的,而不是写实。如《兵车行》中,一架巨大的马车,配以动作加以支撑,就表达出了穷兵黩武、连年征战的境况。这背后的技术是复杂的,艺术创作的过程是复杂的,而在舞台呈现上是简约的。其次,呈现出一种个体之美。“一个人笔下的唐朝”作为该剧的核心,足以表明创作者们表现的是个体的、个性的。这里的杜甫也不是历史的概念里生成的杜甫,而是创作者们想象的杜甫,是观众能够触手可及的杜甫。从踌躇满志到官场失意,从丽人嬉水到春夜喜雨,还原了一个“人”的杜甫。同时,用舞蹈的动作走进杜甫的内心世界,用肢体语言来传达杜甫内心的愤懑和悲悯,不是刻板的、不是教条的,而是多义的、复杂的。尤其是设置了两个杜甫,“一老一小”、一壮志踌躇,一看尽烟云。年老的杜甫审视着年轻的自己,他很想对他说,但欲言又止。为什么这样的设置能够引起年轻观众的共鸣?试问谁又何尝不是这样呢?我们已经从教科书上,形成了一个杜甫印象,而该剧给我们提供了一个可亲可近的杜甫,这也许是该剧能够吸引当代年轻人的原因。

温惠越:重庆市歌舞团演出的舞剧《杜甫》讲述了杜甫从求官谋事到弃官归隐的一生,全剧没有一处描绘杜甫写诗,却又处处都体现出杜甫脍炙人口的诗篇,展现了杜甫视角下的大唐盛衰。高度提炼的写意表达体现在整部作品的方方面面,结合舞剧这种依靠形体表达的艺术,带给观众一种充满象征和概括的整体意象美。角色命名极富时代感,又具有深刻文化内涵。角色姓名上只有“两个杜甫”是有具体姓名的角色,主要角色则被命名为妻、权、妃、吏,让杜甫以外的角色都成了杜甫生活和眼中的一种符号化象征。每个角色并不意图指明具体为何人,没有具体姓名,那么任何人都可以是他们,他们可以是任何浮现在观众心里的具体人物。尤其是“权”这一名称的选择,没有选择“帝”“王”“皇”这一类的地位性称号,而是更具核心意义抽象提炼出“权”——这一角色可以是皇帝,可以是高官,可以是整个大唐集权统治的缩影,更是杜甫不屑一顾,而他人趋之若鹜的东西。对于角色符号化的安排对处于故事核心的杜甫起到了有力的衬托作用。这些符号化的角色形象又何尝不是杜甫眼中的世界呢?诗人写诗当然是提炼生活,这些被高度概括、没有具体姓名的人物也成为了诗人杜甫笔下的唐朝的一部分,成了他提炼生活之后的写意表达。

杨斐然:舞剧《杜甫》中有许多代表性的舞蹈,最抓人眼球的当数上篇女子群舞《丽人行》,开头音乐缓缓进入,展现出了唐代女子静态的松弛、绵软、雍容华贵之美,后段典仪音乐的加入,营造恢宏磅礴的宫廷氛围,尽显唐朝辉煌奢靡之气。结尾的“回眸一笑”堪为点睛之笔,这段舞蹈展现唐代精湛的舞蹈技艺,不仅是从“美”的角度带给人视觉上的冲击,同时也为后面的剧情发展埋下伏笔。《兵车行》与《丽人行》反差巨大,将“车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰”还原,硕大的车轮滚动,配合上节奏感强烈的鼓点,营造压抑的氛围,伴随着鼓声一击一击敲在每个人的心上。车轮压过杜甫的时候,仿佛是他最终抵不过历史的滚滚车轮,无奈而又悲凉。最具特色的是妻子与两个杜甫的舞段,每段的情绪不同,一个是失去孩子失去家园的悲伤的母亲,另一个是初结婚时面含笑意的年轻妻子。最后两个杜甫的互动——一个是刚刚看到路有冻死骨的杜甫,另一个则是看淡一切,失意落魄无可奈何的杜甫。一个杜甫拍着大腿笑着另一个杜甫,他懂他,所以笑他。结尾的《农乐行》也是全剧最热闹欢腾的一段群舞,给了杜甫一曲他想要的田园牧歌,他和妻,和乡邻们,对着田地,踏着雨水,与妻与民忘情共舞。他终于找到了人情温暖,他终于找到了脚踏实地的感觉,他终于笑了。

柯双庆:电影的平行蒙太奇,又称并列蒙太奇。几个事件,同时同地,同时异地,不同时空里进行。平行蒙太奇应用广泛,首先因为用它处理剧情,可以删节过程以利于概括集中,节省篇幅,扩大影片的信息量,并加强影片的节奏;其次,由于这种手法是几条线索并列表现,相互烘托,形成对比,易于产生强烈的艺术感染效果。本剧的主角是杜甫,在演职员介绍里还有“另一个杜甫”,这很让观众迷惑。因为“另一个杜甫”并不是杜甫的替身,也不是年轻版杜甫与年老版杜甫。可以说,两个杜甫的现身,是舞剧《杜甫》编导们独具匠心的另辟蹊径,用与众不同的一笔浓墨重彩地为杜甫进行了电影般的诠释。这也得益于重庆歌舞团天生独有的条件——李庚、李晋两兄弟,是一对双胞胎,都是舞蹈学院科班出身,自身条件优厚,勤奋好学,对角色把握到位。编剧利用了这对双胞胎的优势,在舞台上呈现出电影般的剪辑效果。乍看像电影中的一人分饰两角,却又不等同于电影中的两个不同角色。那是杜甫的内心与现实的杜甫的区别,是他的内心挣扎和旁白。“另一个杜甫”看着杜甫与新婚妻子的卿卿我我,依依惜别;“另一个杜甫”看着杜甫参加科举考试屡试不中的无可奈何;“另一个杜甫”看着杜甫对于穷苦百姓的颠沛流离的束手无策,把人物的内心挣扎生动形象地表现出来,观众仿佛也从另一个杜甫的视角去品读去感知杜甫的种种心路历程。这种表现手法,已经超脱了舞剧单一地用肢体语言去叙事的局限,具有很强的艺术感染力和创新性。

(重庆市文化和旅游研究院供稿)

相关链接:

分享成功

分享成功