文/李月林

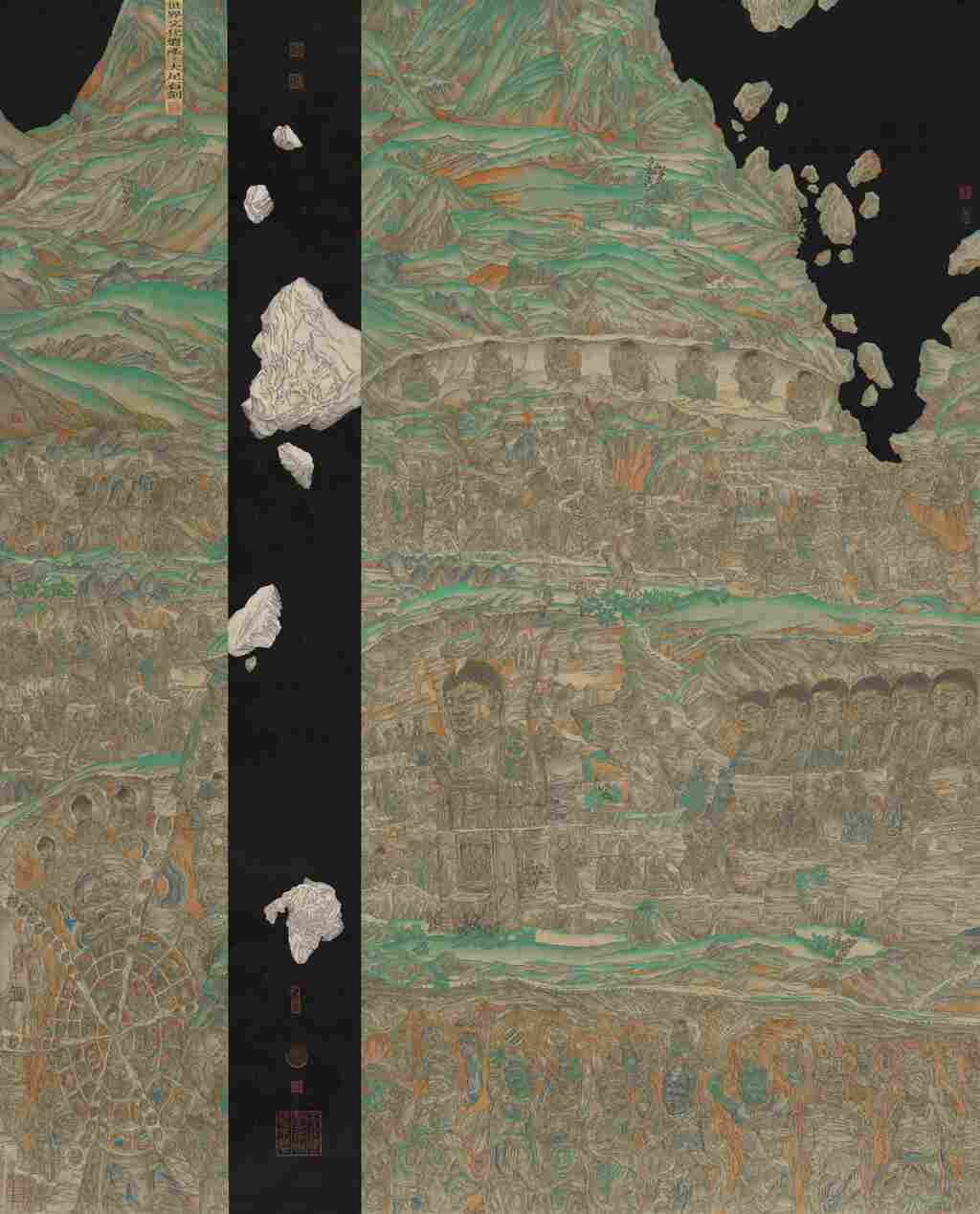

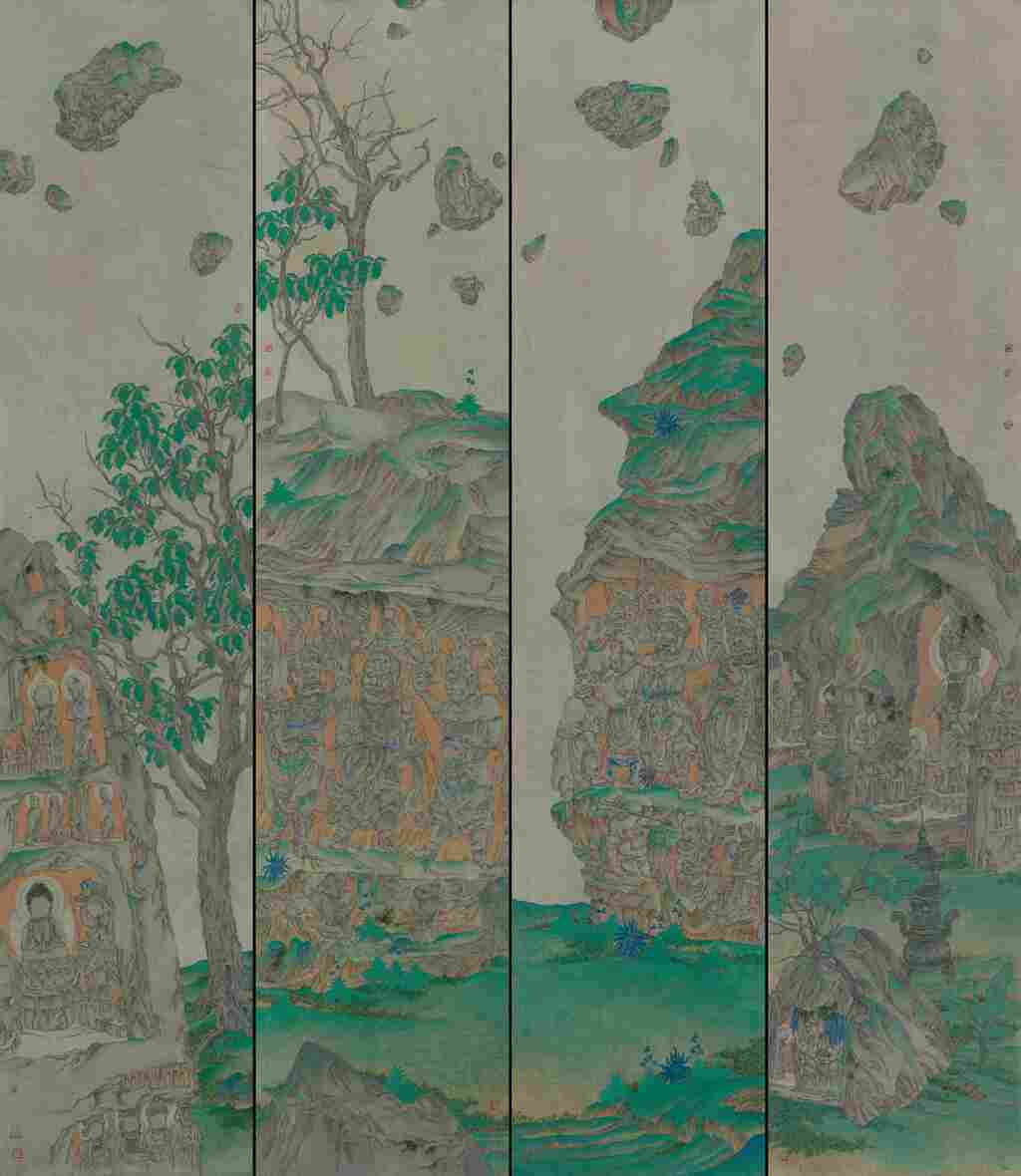

在佛教艺术中国化历程之中,摩崖石刻造像群是一个特别重要的样式典范,分布在中国的大地上,散发出璀璨的艺术光芒。所谓摩崖石刻造像,就是以佛教题材为主要内容的石刻造像,因山体的构造和山石的位置不同而变化多端,深凿者为窟,浅凿者为龛,多数情况以群组的形式展开在天然的山体崖壁上,或深或浅,隐约于青山绿水之间,其意也淡然,其境也澄澈。这在中国西南地区如重庆大足的大佛湾、石门山、北山摩崖石刻造像群,四川巴中的南龛、水宁寺、西龛、北龛摩崖石刻造像群,安岳圆觉洞、毗卢洞、华严洞、卧佛院、茗山寺摩崖石刻造像群,广元千佛崖等摩崖石刻造像群中体现得尤为突出。

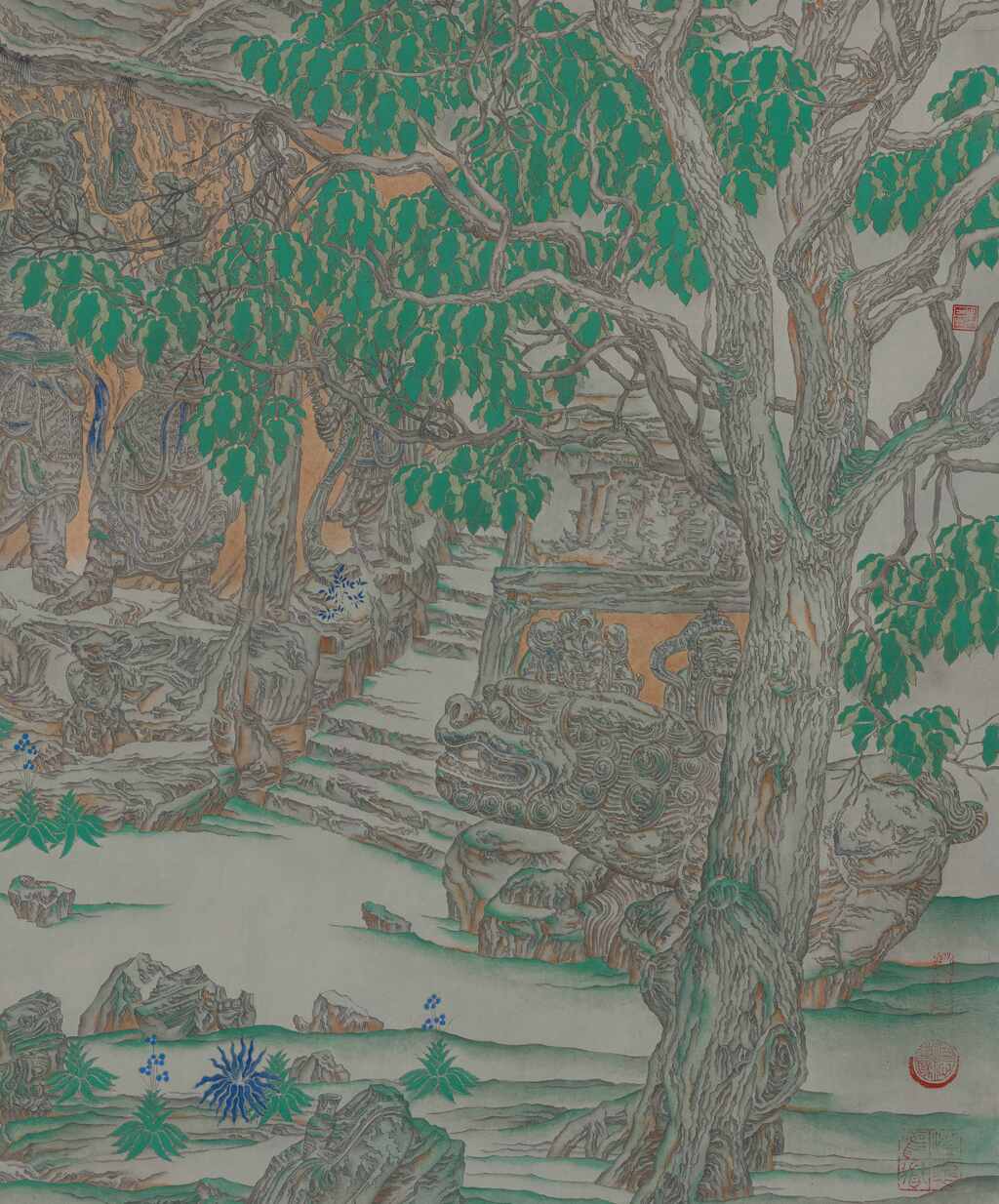

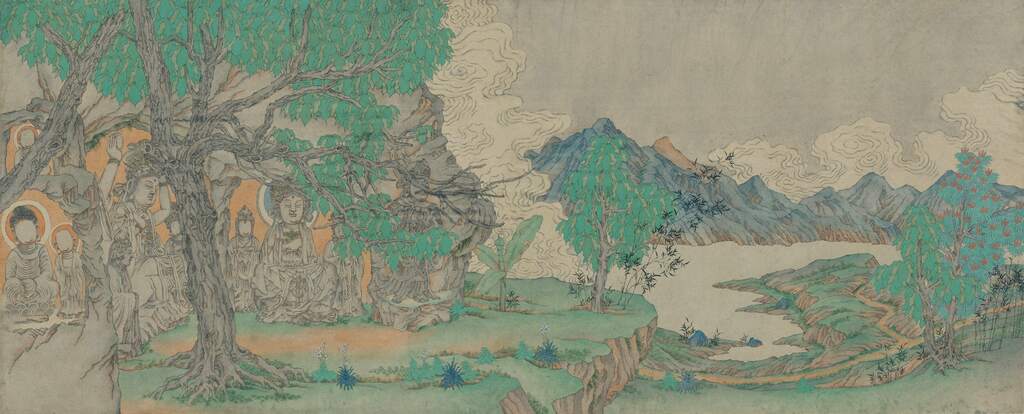

因此,摩崖石刻造像群似乎也就与其生成的自然环境——山水,存在着一个特别的关联:这些大大小小、或深或浅、风格独特的摩崖石刻,与这片山水形成一个连绵不断的整体印象萦绕在我们心间。或者说,在这个关联里,实际上也蕴含了造像群与自然山水浑然一体的整体性特质。当然,你只要驻足崖壁石窟前细细端详就会发现,造像群皆因能工巧匠的双手而有了实在的生命。而这些石窟造像与自然山水之间,又在时间的慢慢磨合下,融合成一个完美的整体而恰到好处,使眼前的青山绿水,弥漫着无尽的审美气息,映照出一片虚灵纯粹的玄妙境界。

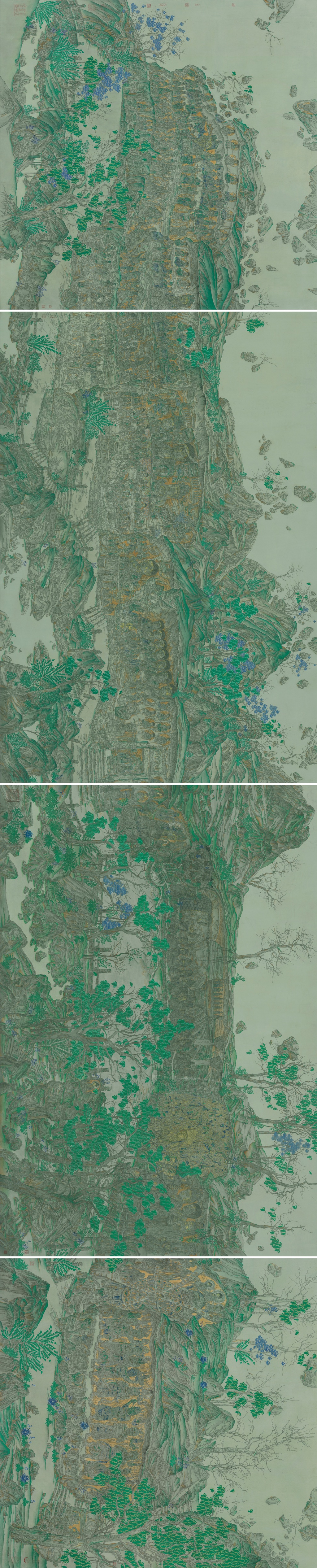

我对于隐约于青山绿水之间的摩崖石刻造像群的关注、考察与写生,已经持续十年之久。摩崖石刻造像群因山体的造型变化而丰富多彩,或气势宏伟、或巧妙精致,无论大小,均撼人耳目,其与山石、草木、云烟、雾霭、阳光、雨水、蜂蝶、鸟雀、修竹等自然地相融为一个和谐的整体,万物生生,不分彼此,呈现出一片祥和、温暖的宁静世界。

不过以什么样的方式来表现这一特别的题材内容,却是一个艰巨的课题,一个有意思的挑战。为此,我不停地思考,一直在探索。

晋唐青绿山水,经过几个世纪的承传与探索、沉淀与发展,其所成就的辉煌,绽放出耀眼的光泽。如展子虔《游春图》之空勾无皴、咫尺千里,李思训《江帆楼阁图》之笔力遒劲、金碧映辉,李昭道《春山行旅图》《明皇幸蜀图》(传)之山势构造精妙超俗、赋色妍媸铺陈有度等。五代两宋时期,因水墨兴盛,而色彩渐渐隐退。特别是皴法的广泛使用,置换了空勾无皴的青绿赋色,即使像王希孟《千里江山图》、赵伯驹《江山秋色图》这样的青绿山水画,也是在充分考虑皴法表现力的基础上铺设青绿的。树石云水、建筑风情,处处彰显着水墨语言的表现力。元明清时期的青绿山水,在承传五代两宋的风格上,有意识地介入了文人水墨画的诸多表现因素,把青绿山水纳入了文人的审美范畴而加以改造。如钱选《山居图》,以文人喜好的隐居生活作为创作题材,笔法柔韧细劲,山石树木以青绿着色,于精巧工致中又不失清丽秀逸之气,体现出文人青绿山水的审美旨趣;而仇英则在文人的审美范畴中,把青绿山水推向一个高峰,并在画面的经营里强调了叙事的意义。近现代的青绿山水,则大多学习了元明清文人改造过的风格样式,或略有发展,也多为题材内容上的涉入。以至于在当代,工致的青绿山水鲜有人所涉足,事实上,辉煌的晋唐古法就这样被有意无意地消解了。然而,窃以为晋唐青绿山水还有着更为广阔的发展空间,有着更为纯粹的现实表现力,绕开宋元明清,我尝试在山水与摩崖石刻造像群之间,对晋唐古法做出新的领受和演绎,诠释出一个既思接传统图式又意表现实精神的新路径。

长时段的研究写生,是我石窟青绿山水画语言锤炼和图式表现的有效过程。摩崖石刻造像群,分布在自然山水之中,山有高有低,石有大有小,因山石的走势和形状的变化,规定了石窟佛龛的深浅和造像的大小多少。观看是动态的,或正面,或侧面,移动几步,转个山角,又是一番别致的景象,由于观看的视角和距离的远近,致使青山绿水与造像群呈现出千般的形状。观看是有时间的,阴晴雨雾,季节更替,致使青山绿水与造像群变幻出万般的意态。这千般的形状、万般的意态便时时映在眼前,提示着我写生时的经营位置与图式表现。

一个人的艺术信念、技法选择、表现语言的锤炼以及题材内容上的偏爱,都是与创作者的内心相互依附紧密连接。所以,画是心的印迹,对于不熟悉的、没有深厚感情的景物内容,我是画不出来的。我多年盘桓于巴蜀的山水石窟之间,无论是规模宏大、铺陈有序的大型造像群,还是小巧精致、散落在村前田间的小型造像群,都已经深深地铭刻在我的心中,每每想到这些造像群,都觉得很是欣慰,因为我们可以默默地对话。然而,好的艺术作品应该是在传达自然物象之美的同时,表现出艺术家的观念与情感。山水的位置是可以经营的,山水的意境是可以营造的,山水的表现语言是可以锤炼的,因此这就需要我们在观看对象的基础上,苦心经营,九朽一罢,经营一个符合自己心灵的青绿山水世界。

摩崖石刻造像群,尤其是置身于青山绿水之间的巴蜀摩崖石刻造像群,其呈现出那种空静会心的美学境界和生动的民间意趣,让人心底清澈又倍感亲切,实实在在地衍变成为传统文化的一个重要组成部分,并深深地扎根于中华民族的土地上,悠久而深邃。因此,这也提示着我创作的基本方向:即在传承晋唐青绿山水技法的基础上,结合长期写生研究,进一步释放出晋唐古法的现实表现力,营造一个在摩崖石刻造像群参与下的、具有美学意义的青绿山水新境界。

作者简介:

李月林,男,生于1974年,安徽蒙城人。毕业于中国艺术研究院,获美术学博士学位。现任教于西南大学美术学院,教授,当代青绿山水画研究生导师。获得“西南大学优秀教师”“西南大学优秀研究生导师”等荣誉称号。

现为中国工笔画学会理事、山水画艺委会副主任,中国美术家协会会员,重庆市美术家协会中国画艺委会副主任,重庆市工笔画学会常务副会长,教育部全国研究生教育硕士、博士论文评审专家,教育部全国艺术类专业省级统考专家评委。

代表作有“大足石刻主题创作系列作品”,参加第九、十、十一、十二届中国工笔画作品展,其中“《世界文化遗产-大足石刻》220x190cm,2023年”参加中国美术家协会等主办的“第十二届中国工笔画作品展”,并在中国美术馆展出。曾获全国第三届工笔山水画展“优秀作品奖”,全国第二届现代工笔画大展“优秀作品奖”,中国美术家协会会员写生作品展,重庆市第六届美术作品展“一等奖”,重庆市第三届中国画展“一等奖”等。作品被中国美术馆、重庆美术馆等收藏。在《美术》《美术观察》等核心刊物发表论文近 20 篇,出版专著4部(其中人民出版社1部)。

分享成功

分享成功