李华:真实之处最感人——浅谈新编话剧《红岩魂》

红岩精神,是重庆的主流文化精神,是重庆城市文化的灵魂。10月29日,新编话剧《红岩魂》在重庆群星剧院首演,将近两个小时的精彩演出,红岩精神再次折服了我。《红岩魂》独特的表达方式,让红岩英烈们走下神坛,还原于一种真实,从生活的真实到艺术的真实。真实之处最感人,让观众们情动之处悄声泣。

真实采访

我们说,红岩精神的内核,包括革命烈士对共产主义信念的执著追求;革命先烈坚持真理,改造社会的人生伟大实践;革命先辈为国家和人民无私奉献的真实写照;改革开放发展建设过程中不可缺少的一种精神支柱。

红岩魂 海报

历来,红岩精神都比较“高大上”,那些英烈们高不可攀,让人感到泰山仰止,我们不能触其项背。在渣滓洞集中营,在白公馆,人们走过冰冷的牢房,看那些冰冷的刑具,读那些歪歪扭扭的诗行,有人会问:这些都是真的吗?因为,这里的一切,无法还原英烈们究竟在怎样的环境和条件下,成为英烈,在怎样的斗争中,成为英雄。

红岩精神形成于抗日战争和解放战争时期,国民党反动统治的中心,重庆。那些抗战的“神剧”污染了人们的视野,对斗争的残酷性和复杂性,有的缺乏认识和判断。所以,对渣滓洞、白公馆里的斗争,心生疑惑。但是,这里鲜活的实物场景,应该让人不容置疑其血雨腥风的过往岁月,冰冷的刑具和牢房,告诉我们事实就是那么残酷。多年来,在冰冷的镣铐中起舞的英雄们,究竟经历了怎样的非人折磨和苦难?他们总结和提交给党组织的最后财富究竟是什么?

可耻的叛徒

《红岩魂》以女大学生小周为了完成毕业论文,采访“11·27”大屠杀的幸存者“张爷爷”为引子,以“张爷爷”的回忆,以鲜血和教训总结提炼出来的《狱中八条》产生经过,串联起整个剧情。生动的画面,交织的情感,残酷的斗争,矛盾的冲突......水有源,事有因,循序渐进讲述了一出悲壮的英雄赞歌,讲述了一出备忘录,讲述了一个个真实的故事。

亲历、亲见、亲闻,大学生小周的采访,张爷爷的讲述的故事和回忆,奠定了话剧《红岩魂》的真实基础包括先烈们生活的真实,也包含话剧《红岩魂》艺术的真实。

温情故事

在长篇小说《红岩》中,在革命回忆录《在烈火中永生》中,在现代京剧《江姐》中,红岩故事都是那么的冷,那么的残酷,斗争的血雨腥风当然无可厚非,创作需要也无可厚非,在痛恨反动派的同时,观众、读者、民众,对英烈们敬仰有加。亲情、友情、爱情也那么的高俊。比如江姐与丈夫的感情,强压的悲痛;比如小萝卜头在狱中的上窜下联,胆识过人;比如陈然的黑牢诗篇,慷慨激昂......而反面人物,都是可憎的,比如那些叛徒、狱卒、刽子手,他们面目猥琐、狰狞,性格凶狠、残暴,对比十分强烈。充分显示出共产党员都是钢铁铸成的铜墙铁壁,而反动派都是摧枯拉朽的。这种对比和艺术感染力,对于在和平年代出生,在民主的、自由的、和谐的社会环境中长大的青年,他们没有任何斗争的经历和见识,对这些自然产生怀疑,也是情理之中的。

小萝卜头学文化

而艺术的魅力,在于打动当下的读者。在过去的故事中找到当下的现实意义。

话剧《红岩魂》恰好做到了这一点。5个温情故事,生活化的故事构架和情节,反派人物与正面人物的戏份旗鼓相当,这一点完全冲破了以往任何艺术形式展现红岩精神的框架。陈然、刘国鋕、王朴、江竹筠、小萝卜头五位英烈,他们的故事朴质而真实。

陈然的细心周全,在家里印刷《挺进报》,妹妹竟然不知道。可见当时斗争环境的复杂,故事温情而真实。

刘国鋕有好的家庭出生,但他为什么宁愿死,也不在变节文书上签字,他为什么面对现实的“美好生活”,还要选择革命的道路,还要选择革命的信仰呢?这很好地回答了共产党人的信仰、理想、初心,远非一般意义上的“美好生活”,而是中华民族的前途、命运和未来。

新编话剧《红岩魂》人物谱

王朴及其母亲的故事,更加感人。革命不但有革命者的参与,更有民众的参与。王朴母亲的故事,正是民心之所在,是人民的选择。入党誓词,不只是一个简单的形式或者程序,而是一个从态度,到选择,到最终决定的过程。这是对党发自肺腑的深刻认识。

《红岩魂》中,江姐的从容、镇定、坚强,更能体现革命者坦然面对的睿智和笃定,革命者对信仰的坚守。

小萝卜头太可爱了。可爱的让人心疼。棺材里盛着的“自由”,蝴蝶放飞的自由,远比刽子手们的徒刑拷打,更挞阀人的灵魂。

这五个故事,温情脉脉中,蕴含着跌宕起伏的革命斗争。比起“穷凶极恶”、“歇斯底里”的脸谱化刻画矛盾交织来凸显英雄形象,《红岩魂》通过人性和人心的较量,塑造了革命者的英雄群像,他们的青春、热血、信仰和忠诚,偌大的精神力量,铺天盖地滚滚而来。

正反辉映

关于叛徒,蒲志高的形象通过文学艺术作品非常深刻地烙在了读者和观众的心上。

但是,新编话剧《红岩魂》抛开过去成熟的艺术形象,真实大胆地揭示了当时中共重庆市委两位领导人——刘国定和涂孝文叛变的心路历程。

这是一个敢于突破的大胆选择。讳疾忌医,或者遮羞挡丑,文学艺术作品很少敢于揭露党的高级领导干部的堕落腐化,其实,革命征途上的艰难选择,坚持恒定,正是当下应该深刻反思的。

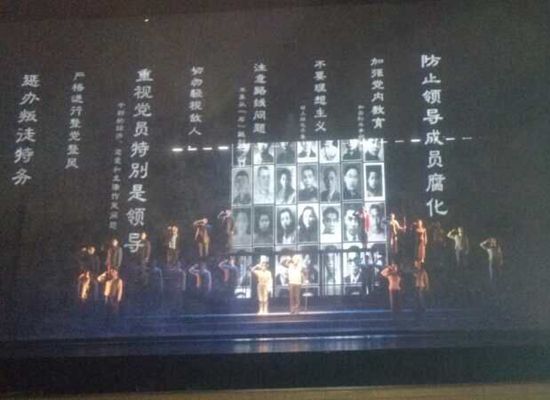

狱中八条

信仰,是点亮人生航向的火苗,也是照亮前进方向的灯塔。以往的革命题材,大多着墨于正面人物的展现,《红岩魂》正视历史,以史为镜。把“狱中八条”搬上舞台,把刘国定和涂孝文叛变的心路历程搬上舞台,通过青年群像和变节者的正反对照,有很强的现实观照意义,警醒作用明显,加强党性教育,时刻都需要。

特别是涂孝文萎缩于灯柱之下的灵魂,黯淡无光。变节不是一般意义上的违规违纪,节,是操守,是修为,是骨脊。这种舞台艺术效果,让多少人望而生怯。观众甚至于一个鄙视的眼光也不愿留给这样的人物形象,任由他在刺目的光柱之下,瘫了下去,强烈的艺术感染力震撼着观众。

重温这“狱中八条”,事隔50多年,每一个字,每一句话,每一条,仿佛就是针对今天的现实而写的。白色恐怖时期,考验革命者的是生死关、毒刑拷打关、威逼利诱关。和平年代考验共产党员的是名利关、权力关、情色关。意志薄弱者过不了这些“关”,在生死考验面前,叛徒要显露原形;身处“花花世界”,腐败分子要打败仗;腐败分子也是党和人民的“叛徒”。

真实之处最感人,《红岩魂形象报告展演》曾经感动过多少人,根据这个报告,新编话剧《红岩魂》把厚重的革命现实题材还原为生活的真实,艺术的真实。让我们看到了真实的英雄,他们的生活、爱情、理想、追求、信仰......也让观众看到了共产党人不断前行的道路上,荆棘遍布。“狱中八条”披沥赤诚的诉说,是漫漫长路的提点明灯,具有积极的现实意义。

(图片均由李华提供)

作者简介

李华,中国散文学会会员,重庆市作家协会、重庆市文艺评论家协会会员。巴南区作家协会副主席,巴南区文艺评论家协会书记。