远看似字画近看蚕丝画 这门“非遗”里有她一丝一线的坚守

重庆文艺网6月12日10时33分讯(记者 吴思佳)用蚕丝在丝绸上作出惟妙惟肖的人物、花鸟、雄鹰、老虎你可曾见过?2018年“文化和自然遗产日”重庆主场活动•第三届重庆非物质文化遗产暨老字号博览会上,来自奉节的一种蚕丝画,让淘宝商家和市民大开眼界。

当淘宝与围观者正讶异于传神的工艺而啧啧称奇并询问价格时,却被另一个事实弄懵了——参展商说,我们也还没还想好到底该定多少价,只是想来会上交流看看。

还有这种参展商?记者决定一探究竟。没错,这就是——奉节县非遗传承项目夔门蚕丝画。

参展者是一对来自奉节的夫妻。男子姓贺,在奉节一家电力公司就职,父亲贺永清是这项技艺的第四代传人,妻子袁祚平,师承公公,是这项技术的第五代传人,习艺至今,已有20余年。

蚕丝画:别具一格的工艺品

说起来,蚕丝画在奉节一带颇有历史渊源。1890年,当地的裁缝匠为了满足顾客的需求,在衣服上铺花缀字,贺隆魁等人大胆创作,把附在布匹上的平面蚕丝画分离出来,运用扎、塑、贴等工艺手法,配上无光纺纺布山水画作背景,镶入古画的画轴创造出别具一格的蚕丝画工艺品。

由此,这种不同于中国画、油画、板画等绘画作品的蚕丝画,逐渐发展成为更加立体更加生动的独立工艺美术品。

记者现场看到,展出的10来幅蚕丝画里,如五百罗汉、雄鹰、花鸟等画作造型逼真、颜色层次分明。传承人袁祚平告诉记者,这些造型,均是一丝一线、历经数月完成。

一丝一线 静心坚守20年

“目前,全国范围内就我们在做蚕丝画。”蚕丝画第五代传承人袁祚平平静地对记者说。

由于生性喜静,此前又做过针绣,1994年,袁祚平跟随公公贺永清学习蚕丝画。这一学,就坚持了20多年。她把每天分割成两部分,半天工作,半天创作。“我非常喜欢这门艺术,不管再忙,也不会放弃。”

制作工艺上,她会先将蚕茧煮熟后剥茧抽丝,再用染料上色。用一张纸上白描好要作的画,再用调好比例的胶水,在丝绸画布上,将上好色的蚕丝用镊子一根一根粘上去,最后将画封存装裱,一幅作品的创作过程至少花费3个月。

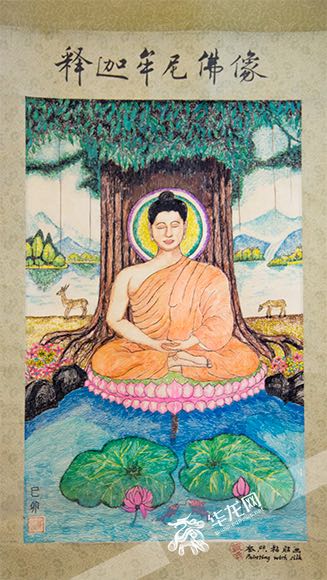

这种画会否掉色掉丝?袁祚平指着由他师傅制作的蚕丝画《释迦牟尼佛像》说,“在适宜的温度下,不与空气中的湿气以及灰尘接触,画作至少能保存20年不褪色。制作完成的蚕丝画线条流畅,在不同的光线下,可以看见蚕丝散发着自然的光泽,十分精致。”

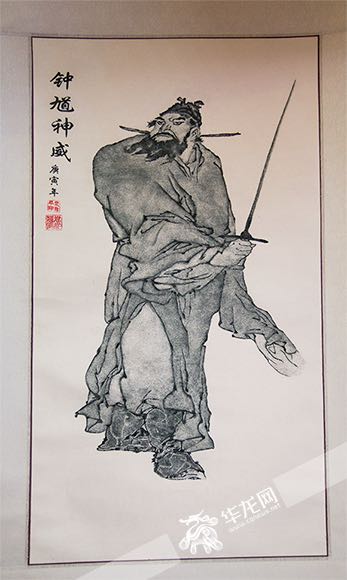

《钟馗神威》是袁祚平创作的第一幅人物画,于2011年获得三届重庆市工艺美术展优秀奖,这幅作品也让她获得了重庆市工艺美术优秀专业技术人员的称号。

“近年来,她的工艺有所进步,除了用丝非常缜密外,颜色也更加清晰,更有层次感。” 袁祚平的丈夫贺先生补充说。

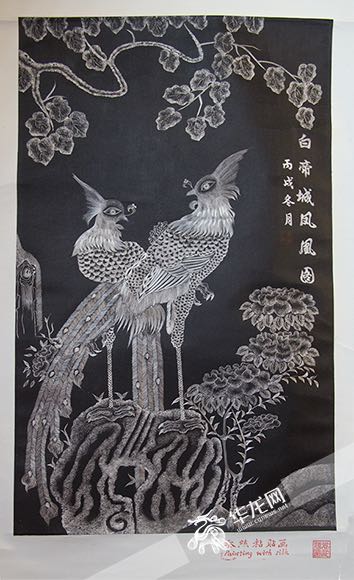

创新传承 夫妻俩有了好主意

为什么没有标价?贺先生说,因为蚕丝画确实是用时间、精力、心血与经验在堆积。所以他们一直也没有把它作为一项商业项目来操作,只是熟识朋友间的一种馈赠。但是近期与奉节县文化委及与相关企业的沟通,结合奉节白帝城等旅游资源的稼接,让他们萌生了一个做旅游商品的主意。参加本次博览会,很多商家和市民的兴趣,更加坚定了他们的想法。

另一方面,作为蚕丝画第五代传承人的袁祚平也在思考,如何将这项非遗进行传承,并与现代结合创新,创作出符合年轻人审美的作品。“参加这次博览会让我们收获很多,得到了专业人士的指点,这次回去后,想将创作的作品做成mini版,装进画框,方便携带、赠送。还可以在斜挎包上作画,做成文创产品,更加适合年轻人群。”夫妻俩表示。

如今,袁祚平已有跟随她学艺8年之久的2名爱徒——她的妹妹及小侄女。袁祚平希望她们能顺利出师,让她们把蚕丝画制作技艺传承并发扬下去。

袁祚平的另一个心愿,则集中在一幅蚕丝画《临摹明代吴彬五百罗汉图》上,这是她的师傅之前制作的一件作品,原想完成五百罗汉,但由于几年前的一次生病,只完成了 “其一”,此后师傅身体不好,不能继续,“接着师傅的手艺,我有信心把这五百罗汉的画做完。”