文/郭金杭

清明时节,是最思念亲人的时候。

我的父亲郭济民,是一名老军人,离开我们已经44年了。从小到大我多数时候在外读书、当兵、工作,和他在一起的时间并不多,在我的记忆中,他从来就是一个十分严肃的人,说话声音很洪亮,我对他既敬重又有点“畏惧”。

随着时间的流逝,随着年龄的增长,我对他的思念越来越强烈。30多年来,我几次去到川西的康定、泸定、松潘、理县、红原等地,仿佛总能看到他的身影,因为这里曾经是父亲战斗过的地方。为此我在一篇文章中专门加了《心仪已久 印象高原》一节(附在本文末),吐露我的思念。

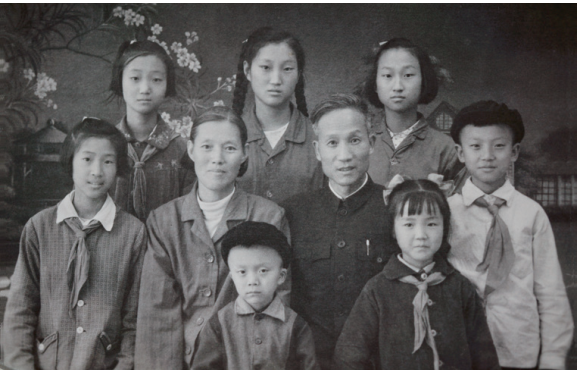

俗话说,穷养儿子,富养女儿。父亲诞辰100周年时,我们兄弟姊妹编了本《济民永春集》,缅怀我们的爸爸妈妈。我们共同完成了父母的生平文稿,我们一起翻阅检选众多的全家照片。

今年,又是清明了,拿起这本书,父亲的音容笑貌又展现在我的眼前:向我们提问的样子,打太极拳的样子,读书的样子……都是些小事。就是这一刻,我似乎懂得了父亲对“富养女儿”的理解,我们就是在他和母亲的“富养”中成长起来的,真是刻骨铭心!

对我讲得最多的就是好好学习

父亲是个军人,一生征战南北东西。我出生在杭州,儿时的印象就是家里经常搬家。到了四川以后,父母为了让我们有一个比较安定的学习环境,就让我们坚持在一个学校学习。因此,我和两个妹妹的小学时代就是在八一小学度过的。我们常年住在学校里。尽管那个学校的条件很好,但我们有时一年才能回家一次。

暑假是我们最快乐的时光,因为我们可以回家了!可回到家里,常常也见不到父亲,因为他经常出差在外。但只要他在家,总是让我们在家里客厅墙上三张地图上(世界地图、中国地图、地区地图)找各个国家、地区、城市。我总是找得最慢的那一个,因为在学校很少接受这种训练。每当这个时候,他总是看着我说,在学校总当“三好学生”,得奖状,可怎么一回来就不行了?不知道你在学校里是怎么学的。因此种种,只要发现父亲进了我所在的房间,感觉他要呆一段时间,我就总会找这样那样的借口离开这间屋子,离他远一点。在我的心里父亲“永远”是个“陌生人”。

1969年底,我参军入伍,到了部队一切都感觉新鲜。当时父亲在成都。记得是在2、3月份,我意外地接到了父亲的来信。字数不多,我记得最清楚的几句话是这样的:“以前,因为工作原因,我一直对你们管得不多。小时候在八一小学住校,同学之间大的是哥哥姐姐,小的是弟弟妹妹,老师就是家长,大家互相照顾。现在到了部队,同志之间也是这样,大的是哥哥姐姐,小的是弟弟妹妹,首长就是家长,一定要和大家搞好团结,好好学习,好好工作。”这就是那个时代的老军人对新战士的教诲。但他还提到:“你最大的缺点是不太爱学习,一定要抓紧时间,好好学习,多看书,多学习业务知识,学好本领,干好本职工作。”我当时心里有些委屈。但在部队的七年里,我一直遵循他的教诲,踏踏实实地学习、工作,不论是业务训练、野营拉练、战备演练,还是平时的工作,我都严格要求自己,努力做到更好。业务训练是尖子,野营拉练是标兵。

1976年我到地方工作。当时我们家在永川。我暗下决心,除了努力工作外,还给自己定了一份学习计划。我从中学课程开始补习文化知识,每天下班晚饭后稍作休息就开始看书学习。过了很长一段时间,有一天,父亲突然对我说:“我发现你还真是一个爱学习的孩子,原来我对你真的是不太了解。”不知为什么,那一时刻我感觉是最高兴的时候,我和父亲之间的距离突然拉近了,对他的“畏惧”也瞬间消失了。

当时我在四川省建设厅属的一个单位工作,1978年我考上了大学医学专业。上了大学,工作了,我始终没有忘记我的“缺点”,始终牢记他的教导:“要好好学习!”不断学习新知识,学习新技能。后来,我又调到重庆工作,当了一名医生,后来又担任了医院的领导职务。但我并不满足,1993年,我们家买了第一台286计算机,这年夏天,我和先生、儿子一起,学会了五笔字型输入法,开始用电脑打字。也是从那时起,我逐渐学会了办公自动化的全套本领。也是在1993年,我报考了中国科学院心理研究所的心理学本科函授学习,1997年毕业后又到北京心理学研究所脱产进修一年。1999年,我又报考了法学专业研究生班,进一步完善了自己的知识结构,为做好工作打好了理论基础。为此,我曾被重庆市妇联评为“学习型妇女”。我先生是教授,儿子是硕士,我们家又被评为“学习型家庭”。现在我退休了,还在自己喜欢的各种爱好中学习新的知识,学唱歌,学弹琴,学摄影,学修图,始终让自己的思维方式和动手能力能跟上时代的发展。现在我不但能与同龄人交流,还能与年轻人对话,生活也更加丰富多彩。

回想起来,这都是父亲的“学习”态度对我的影响,给我的财富——“富养”当然包括生活的富足,更是教育的富足,使我们能够自信自立。

言传身教的情感和心智磨炼

家里的住房相当宽敞。到了上中学的时候,两个妹妹就到永川读书,跟父母住在一起。我一个人被送到江津一中,离家仍然很远,因此还是住在学校。绝大多数同学都是地方的孩子,一切都是那么不习惯:睡觉的宿舍有不少的臭虫叮咬,吃饭常常吃粗粮,我又不会说四川话、同学们之间交流沟通起来很困难,等等。这时,有一位叔叔给我和另外一位部队的孩子在校外专门准备了一间住房,让我们就在那里吃住。我别提有多高兴了。可父亲知道这个情况以后,批评了那个叔叔,不许我们住在那里。他对我说,为什么农村孩子能住在学校,你就不能?你必须和那些孩子同吃同住,一起学习生活。这样,我就只好住在了学校。虽然当时心里觉得不太舒服,可时间一长,也就慢慢地习惯了。这也让我明白了,人的适应能力还是挺强的,只是需要经过锻炼。

还有一件让我一直不能忘记的事,每次想起,心里也还是酸酸的。有一次我发现父亲在晾晒一张刚洗过的手绢,不知为什么他把手绢叠起来晾。等他离开以后,我偷偷地翻开手绢,原来这张手绢已经相当破烂了,父亲可能是觉得这样晾着不太好,就叠起来晾了。当时我想,不就一张破手绢吗?为什么不扔掉再买一张呢?我一直想着。

联想到父亲平时的种种行为,我开始有所感悟:他很长时间一直在食堂吃饭,就连吃完了菜也要倒点开水把盘子涮一涮,喝下去,还笑嘻嘻说,我喝的是高汤;平时他总穿着军装,从来没有给自己买过一件好点的衣服;除了穿部队发的着装外,平时总是穿着一双布底鞋……现在想起,仍历历在目。这让我突然明白了,父亲的工资水平,当时在地区也算是很高的了,他不是买不起,而是节约成了习惯了,觉得能用就多用一会儿,不要造成浪费。就因为这件事,弟弟提干后发的第一次工资,就给父亲买了一件“的确良”衬衫,这也是他在世时穿的最“贵”的一件衬衫。

这些年,我学习工作了好几个地方,不论生存环境多么好,或怎么艰难困苦,我都能适应,总能愉快地学习、工作、生活,与社会没有隔离感,始终保持着乐观平和的心态。这都得益于我们的家庭环境,尤其是父亲言传身教带着我们这些孩子,也能经受艰苦环境的锻炼。这也是父亲的一种“富养”观——“钱”绝不是“富养”的唯一标准,而是富在用家庭环境丰富子女的情感和心智。

终身受用的花钱训练法

父亲工资257元,在那个年代父亲算是非常富有的了。但是,我们从来就没有“富有”的感觉。

那时,江津一中的伙食费是每月6元。父亲每两个月给我一次钱,15元,到学校交了两个月12元的伙食费后,就只剩下3元钱的零花钱了,要用两个月。他还要我每月攒点钱,凑足一块七,用作期末从江津回永川的车费。因此每次开学时母亲总会偷偷地给我几块钱,不至于让我在学校太捉襟见肘。父亲明确地要求我,花那3块零花钱必须记账,到了放假回家还得把账本给他看,哪些该用,哪些不该用,都要检查。那时我在校时吃用盆蒸的玉米面就胃痛,就得在外面买点面食。因零花钱实在太少,我只能吃最便宜的8分钱一碗的“味精面”。 为此我常常想,他怎么能这么对待我呢?他给我的这点钱,连他工资零头的零头都不如,还要让我记账?!那时真的觉得不可理喻,甚至还有点“恨”他。

直到我复员回家,有一天和父亲聊天提到了这件事,他望着我笑眯眯地说,你不知道?那个时候你还小,在八一小学时你的零花钱都是学校生活老师管着的,要用得给老师说明用途。后来到地方学校上学,没有人管了,你自己又不一定管得了自己,我才用这种方式让你学会在没有太多钱的时候怎么计划着用,养成计划、节俭的习惯,这对你今后是有好处的。直到这时,我心里的疙瘩才解开了,父亲的用心多么良苦啊!

还记得1980年父亲已经病重,住在医院。那时我正好在成都上学,每到周末就去医院看他。有一次他和我聊天,他说,记得你当时的账本上记得最多的就是8分钱的“味精面”和1毛钱的“蜜枣”,也不知道现在还有没有卖的,如有,去买个十斤,让你吃个够。我当时眼泪都要流出来了,原来父亲的爱全藏在心里!我真恨我当时太不懂事了。

这个计划用钱、节俭生活的好习惯,确实让我终生受用。这就是一个父亲对女儿的“富养”。

今天,我们可以告慰他老人家的是,我们8个子女的每一个家庭都是和睦的家庭,兄弟姐妹相亲相爱,子女儿孙事业有成,第四辈聪明伶俐、活泼可爱。

不论穷养,还是富养,最重要的是教养。这就是父母留给我们的无价之宝。

您和母亲就在天堂安息吧!

附:

心仪已久 印象高原

2008年的金秋时节,我又来到松潘,已不记得这是第几次走进这片高原的土地,但却是第一次瞻仰心仪已久的“红军长征纪念碑”,心中的情感,是怀念,是景仰,是激越,是久久不能平静……

这里是父亲战斗过的地方。父亲已经逝去快30年了,父亲叫郭济民,1917年生于山东昌乐,早年求学,追寻新知,立志高远,济世救民。后投笔从戎,1955年授大校军衔。

20世纪50年代,他率领大军驻守在川西高原,身先士卒,栉风沐雨,忠贞不渝。今天,这沿途的高原景象仿佛都还留着他跋山涉水的匆匆身影。

那时他繁忙,根本顾不上我们这些孩子,便把我们交付给了八一小学。因此,每到放暑假时,一辆大卡车拉上我们这一群孩子,翻山越岭两三天,才能见到风尘仆仆、又黑又瘦的爸爸和妈妈。

在我的记忆中,那些川西高原上的夏天是最幸福的日子,鲜花开满在草原上,姹紫嫣红,无边无际,好看极了;不知名的野果,红绿青黄,有酸有甜,很是馋人;牛羊成群,草地如茵,真是“蓝蓝的天上白云飘,白云下面马儿跑”。如歌如画,如痴如醉!当然,最好的还是可以和爸爸妈妈在一起,也只有这一段短短的时光我们才能感觉到是有家的孩子。等到夏天一过,我们就又要回成都了。那里虽为天府之国,又有舒适的好气候,但长长的一年里,尽管同学众多,却没有父母,真是心里寂寞的日子,实在难熬。特别是一到冬天放寒假,因为大雪封山,我们不能去父母身边,只能呆在学校,和妹妹一天一天地捱,虽也过过“春节”,但印象却是那样的模糊。真正属于我们的“春节”在夏季,因为那是与爸爸妈妈在一起的时光,是那些与蓝天、白云、鲜花、野果和牛羊相拥相伴的欢乐。那种苦涩的甘甜,是今天的孩子们无法体味的。虽然时光已匆匆流泻数十年,但那些乘坐大篷车往返于成都与高原的印象,那些崇山峻岭,那些美好的“夏日春节”,至今仍然清晰地留在我的印象中,经年累月,挥之不去……

父亲把一生都献给了他所忠诚的事业。除了记忆,他没有给我们这些儿女留下多少可资凭借的资料,便穿着他的戎装匆匆去了,让我们很难用文字追溯他的生平,记述我们的怀念,只能在他战斗过的地方——康藏高原,仰望金碑,把深深的怀念寄托在这座红军长征纪念碑上!

注:此文是我撰写的《金碑,铁流万里的记忆――瞻仰四川松潘“红军长征纪念碑”》的第一部分,发表于《红岩春秋》杂志,2009年第一期,署名张华州。