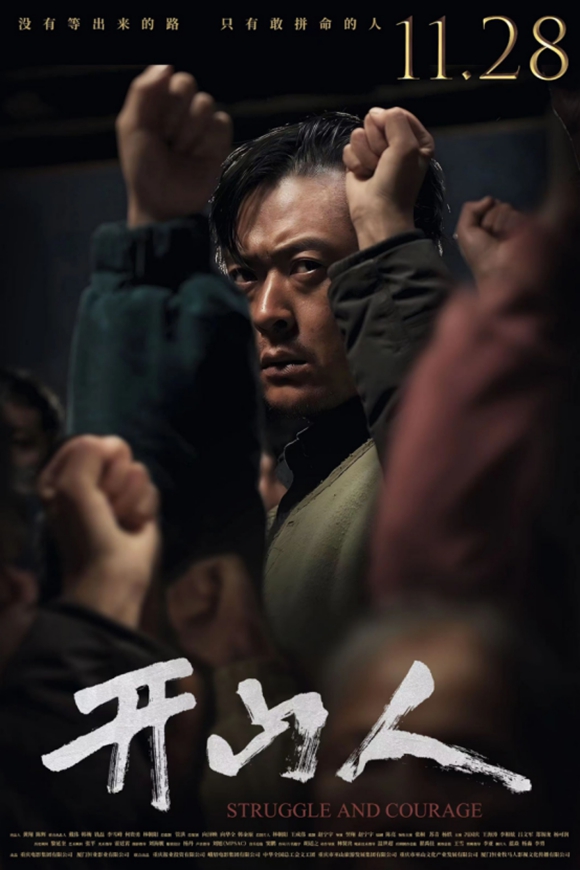

电影《开山人》,重庆电影集团历经三年匠心制作,11月28日全国公映。

莉莉周观影团有幸协助主办方组织影迷第一时间参加了电影《开山人》11月13日的剧组分享会、14日首映礼暨重庆卫视《谢谢你来了》特别节目和22日重庆青年电影展开幕影片《开山人》观影及超前点映活动,热心的影迷们被电影独特的艺术魅力所感染,纷纷有话要说……

《开山人》:峭壁上的路,不是风景,是悲壮的叙事

文/重庆邮电大学副教授 赵勇

重庆人把外出打工叫做“闯活路”,为了过好日子,走出去就是“活”,绝不给自己退路,这是大山里的人的性格。大巴山之巍峨,之绵延,是我第一次坐火车来重庆的直观感受。从湖北十堰开始,经安康、万源、达州、广安,摇摇晃晃的绿皮火车,昏天黑地。重庆,对我来说是遥远的存在。那时候巫山还没有铁路;工作后在秋冬季节的飞机上往下看,“只此青绿”。运气好,会看到层林尽染的红叶,就知道进入了重庆地区。再后来,我驾车走高速,跨桥穿隧,巫山的立体感扑面而来:山高,水险,不经意间,那些挂壁公路蜿蜿蜒蜒,神秘空灵的样子,很是漂亮,很羡慕住在这里的人。这就是我作为“观光客”所了解的巫山“景观”。

直到遇上由重庆电影集团出品,取材巫山真实事件改编的本土电影《开山人》,我才得以切入这片地区褶皱的深处和人们生存的机理中。非常幸运,我加入了莉莉周资深影迷会,参加巫山电影节,我得知《开山人》已经在投拍当中。毛支书是谁,下庄在哪,开山壮举有多难,故事为何流传这么广,带着这些疑问,我们走访下庄。

很难想象,蜀道难,修蜀道,那是难上加难。尤其在巫山,巫溪,云阳,村庄与人藏在山的夹缝里,山腰近直角,刀削一般丝滑,无立锥之地。这样“下庄村”有多少个,我不知道。外面的人,进不去,里面的人出不来,一个容易被时代错过的角落。电影就是围绕这个村展开叙述的。他们不等不靠,最初用最简单的工具,可以说是徒手,绳索绑缚在腰间,在几乎悬空的悬壁上,凿开天路,也是村民的生存之路和梦想之路。这不仅需要勇气,智慧,还需要集体的齐心协力。村支书毛相林代表的下庄精神有一种超越人类局限性的悲壮感。人力不够,男女齐上;机械不够,土法上马。在电影中,没有挖掘机,没有盾构机,没有大型车辆,只有最美丽的劳动者的身体。人类的身体与崖壁的碰撞,巨大的山体与渺小的蜘蛛一样的开山人,频发的落石与坠崖的牺牲者……

叙事有冲突,但这种冲突和善恶无关,而是意志力的较量。毛支书要求村民立足下庄,凿壁开山,村中能人黄祥基要带村民出去打工,都是为了摆脱贫困,但后者其实是“放弃”下庄。下庄,不仅是地理的存在,它是下庄人生命意识蓬勃向上的源泉和根基。放弃下庄就是否定下庄作为物的丰富性和生存意义的充盈。“出走”是为了更好的回归,黄祥基们不仅仅是挣到了钱,也学会了相关行业规范和操作技术。《开山人》的人物冲突不是最重要的。人与自然,下庄与大山之间存在着复杂的关系。大山馈赠了下庄人,也锁住了下庄人。电影展现了大山的险峻,坠崖而亡几次震慑住人们;地貌的复杂,让他们错估路线;冬夜的寒冷,也是极大的生存考验。电影用现实主义风格,还原了当年毛相林带领下庄人开山筑路的关键性节点。当然,电影在表现“大山”的意象呈现上还有不足。既然下庄人战天斗地,那么是否可以适当增加“大山”的主体性和人格化力度?大胆运用更具表现性的视听画面来突出大山这一自然物本身的生命感,多从山峰、大树或小动物的非人视角来审视人类这一开天辟地的坚韧壮举,从而丰富下庄与大山的冲突层次?

《开山人》在这个时代,再次彰显了劳动美学的影像价值。劳动者朴素的身体造型,身体劳动的姿态之美,人性之美和价值之美被影像捕捉并放大,并呈现在观众的心理层面。它唤起了我们对身体尊严的重视。下庄人,悬在半空,钻洞眼、放炸药,每一个身体动作,让人感到他们的工作,已经不仅仅是为下庄人修路,而是对人类整体意义上的“劳动”价值的肯定和赞美。

《开山人》恢复了身体的“生产性”特征,这与某些商业电影过度呈现身体的消费性和意义的空转有所不同。开山的过程,也是人类与大山不断对话的过程,在这种极端的劳动环境下,人的身体价值被释放出来:这条丈宽的悬崖路,熔铸了下庄人的身体在里面,这些凿斧的痕迹,镌刻着人类的斗争精神和生存理想。

(莉莉周观影团供稿)