今天人们谈论敦煌,谈论新疆,谈论天山,谈论大西北,谈论到一望无际的大漠,更多的是旅游话题,偶尔谈论艺术,也仅仅局限于新疆石窟和壁画,或者加上临摹与修复,最多按照文化旅游、文化苦旅方式表达一番吊古情怀,诸如背诵与此相关的唐宋诗词:“大漠孤烟直,长河落日圆”,“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新,劝君更饮一杯酒,西出阳关无故人。”这已经非常深远旷达了。其实,新疆蕴藏着更为广阔的艺术资源,活跃着当代艺术中的一批佼佼者,他们充满激情的艺术创作正在构成大漠上的精神绿洲。著名画家张平的《新疆系列》山水花鸟画创作就给笔者一种大漠精神的当代视觉指引。

具体地说,在面对张平《新疆系列》之后,笔者的这种印象和看法有了更进一步的加深。张平的绘画给我们展示出了当代意义上的新疆。张平改变了新疆创作的题材现状,从一般的壁画临摹型、修复型、题材型创作模式转变为艺术哲学的视觉追问方式,从新疆自然人文的视觉消费方式转变为视觉文化的挖掘寻找方式,从单调的题材挪用复制模式转变为历史人文的多元表达方式,张平力图通过自己的探索追问创作努力告别单调的边塞沙漠,由此建构还原具有多重交响变奏的新疆大漠景象。

张平,大西北的儿子,号泰萍堂主,斋号宁静轩主任。祖籍上海,新疆乌鲁木齐市美术家协会名誉主席、新疆乌鲁木齐市画院(美术馆)名誉院长,新疆维吾尔自治区美术家协会理事,中国画艺委会副主任,国家一级美术师。擅长中国山水画、人物画、花鸟画。其作品立足传统,追求创新。从江南携带而来的渊源家学和江南灵秀气质,加之塞外大漠的磨砺,大漠石窟艺术、壁画艺术潜移默化地沉浸与影响,张平的作品兼具绮丽飘逸和博大沉郁。尤其是他将现代构成主义手法和中国传统文人画的笔墨语言加以熔铸,形成了独具风格的山水画、花鸟画、人物画的现代面貌。

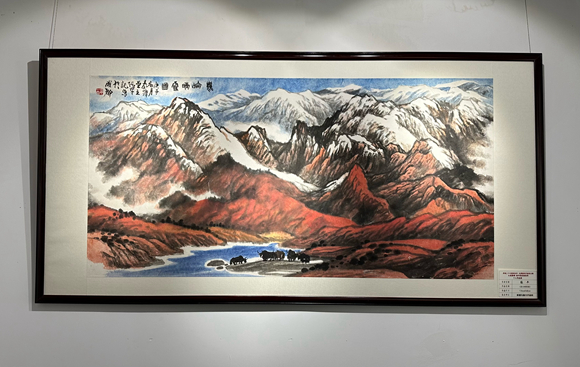

这次展出的《新疆系列》,无论是山水画还是花鸟画,都显示出一种与流行化、样式化作品图式迥然不同的创作指向,有着大漠艺术特有的精神风貌。或者说新疆石窟艺术、壁画艺术,对张平的创作之路产生了深远的影响。张平通过对石窟造像艺术形式和壁画艺术的追根溯源,张平隐约感到北魏时期的新疆壁画与同时期的西方造型艺术有着莫名的相似,当时新疆作为古中国通往西域的大门,作为古丝绸之路的重要节点,中国、印度、希腊、阿拉伯文化在这里相遇,新疆是多种文化融汇与撞击的交叉点,其强大的包容性和融合性也成就了万古瑰丽的新疆大漠文化。基于这样的思考,张平重新审视新疆周围的人文环境和自然风光,他发现对新疆题材的创作不能仅仅局限在对自然山水、花草树木、石窟壁画的临摹与再现,或者仅仅从新疆壁画中蕴藏的色彩火焰中取暖,而对新疆代表的整个大漠人文环境于不顾。张平摒弃了这种单一的创作模式,为了全面挖掘新疆文化的内在生命力,张平开始了他孜孜以求的绘画思考和创作。在他的创作中,不仅包括独具大漠特征的山水画和花鸟画,也有对新疆所属的整个大漠人文景观的挖掘与描绘。

在张平看来,大漠的一草一木都带有佛性,透过天山山脉的神秘光线,都会对这里的人们形成神圣的精神投射,这自然也会对作为画家的张平有着深刻的影响。笔者一直坚信张平眼中的天山,大漠上所有的山水人文有着特殊的光芒,是画者带着人文关怀以及对新疆大漠文化的情思进行创作的最好体现。

今天的当代艺术创作正处于极端焦灼的状态,出现了群体性的创作枯竭,换句话说就是“繁华遮蔽下的荒芜”。中国当代艺术走到今天,我们几乎找不到出口,犹如困兽之斗。一种是拼命的返回,出于功利性和规避自己危险处境的返回,这就导致大量表面性的,缺乏独立精神的古代文人画图式复制,制造出大量的当代民间工艺品;另一种是追赶当代艺术潮流,本质上丢失了先锋意义上的原创性诉求,变成了西方当代艺术的远东加工厂。张平的《新疆系列》正是在这种背景下摆脱了当代艺术创作上的窠臼,独立地面对新疆的一切,面对大漠上的一切,重新体验新疆艺术延伸开来的大漠精神。张平笔下的新疆,告别了单调乏味的过去,迎来了多重变奏的新疆艺术交响,其作品既弥漫着东方自然人文题材本身所具有的古雅空灵之美,又彰显出当代艺术特有的视觉力量。

(作者:邱正伦,系西南大学美术学院教授、博士生导师。)